卓溪鄉的故事 祖居地與部落的連結

在日本人實施集團移住政策以前,族人在這片土地上耕作、狩獵、歌唱,與自然共存。如今,這些過去的舊聚落雖已不復存在,但仍深植於族人記憶中。

瑞士 去群山的國度騎單車

在山野單車旅行快二十年,王洪川二○一一年終於親臨阿爾卑斯山脈現場。人性完善的交通設計讓他得以自在騎乘,即便崇山峻嶺也不成問題。

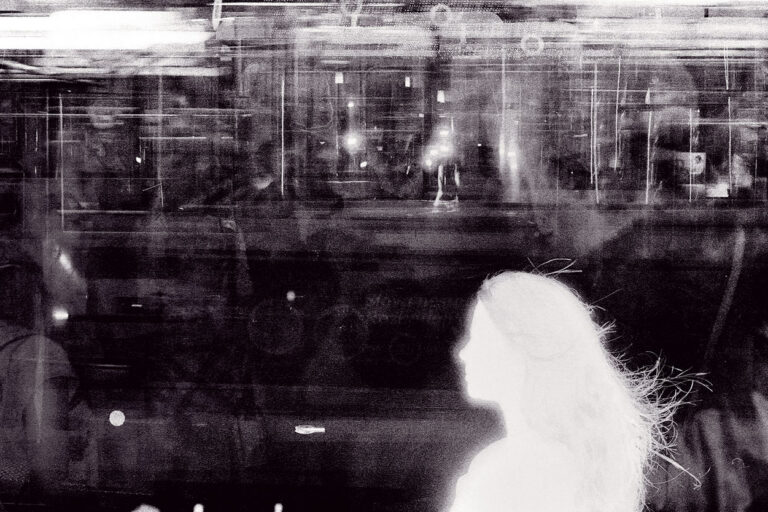

東京 觀察者、記錄者與居住者的究極人生

旅日四十多年的劉黎兒如同「善意潛入者」,在東京迷你旅行中觀察民眾史、寫生活誌,不停地探索和觀察,究極人生。

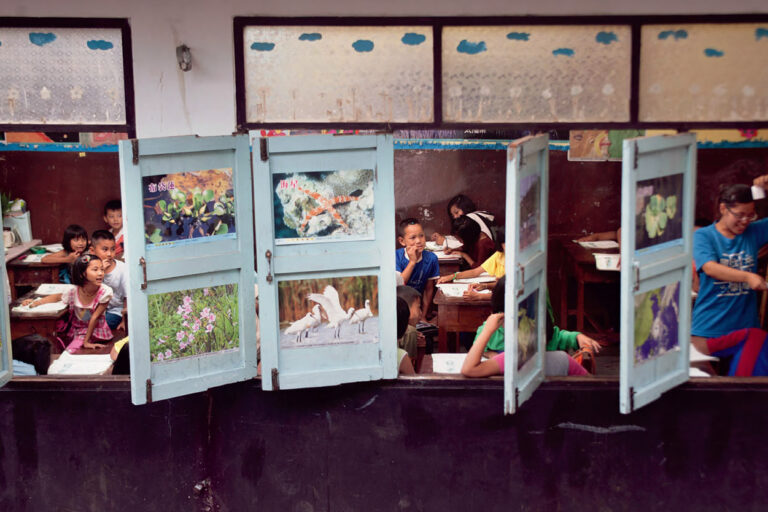

曼谷 創意與任性的結晶

擁擠,是曼谷街頭每天的風景,這座城市看起來很侷促,但無論你是觀光客、外派高管,還是在地人,都能在這裡找到一片自己的天地。

義大利 到佛羅倫斯拜訪梅蒂奇家族

在梅蒂奇家族掌權時代,這裡曾是政治權力與文藝復興的核心,羅倫佐以豪情與氣魄大力贊助藝術,將此地打造成歐陸美的中心。

高雄前鎮漁港 攝影頑童的人間劇場

海面浮浮沉沉兩年,漁船「上架」休息兩周後,再睥睨四海。鏽蝕斑斑的鐵鍊,述說歲月風霜的印記。攝影家李阿明返鄉後登上遠洋漁船,以鏡頭紀實漁工生活。

何處是我家? 從捷克回望,小國小民的認同之路

過去就像幻影一樣模糊,人們在不知不覺中回顧,尋找那些令人困惑的答案。一塊土地有兩個名稱,人們對此有多種不同的認知,也帶來了混亂的情緒。

情牽泰北 回首來時路

三十年前得知泰北無證僑生處境,劉小華自此走上為泰緬孤軍後裔爭取身分的抗爭之路。

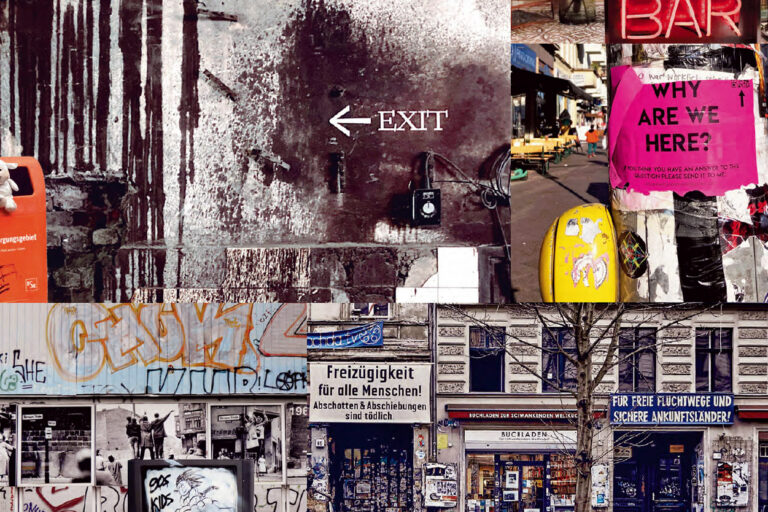

柏林 自在自為的背面

並非刻意規畫,柏林城內一切獨立但同時發生的事件,似是詮釋了黑格爾的哲學詞組:自在與自為。經由苦痛支棱起理性後轉化為歷史,自在的本質因而實現作自為的存在。好比一九八九年秋季殞落的圍牆,和來到這裡的我。然十年一刻,一切純屬意外。

孟買的虛幻與現實 台灣學者印度觀察

孟買是印度的金融、商業和娛樂之都,也是世界十大商業中心之一。一般旅人看不透的孟買,處處充滿各種驚奇的異國色彩與神祕的魅力,比如這對夫妻在自家陽台上放風箏,是傳統風箏節後迎接豐收之神的祝禱。

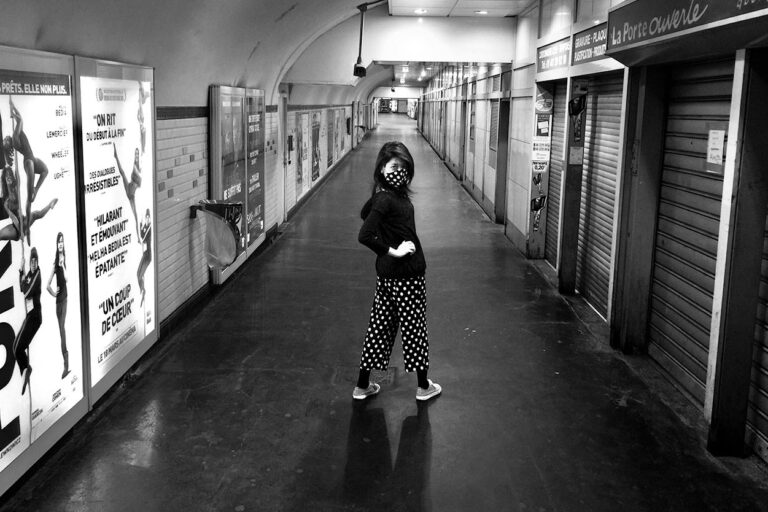

巴黎之眼 從「黃金滴」開啟

位於巴黎北方,一方令人害怕之地,連巴黎人都避之唯恐不及,性產業、毒品氾濫、小混混成災,這裡真的叫巴黎嗎?七年,我喜歡從我家窗口窺視街景,直到我也融入,成為其中一員。

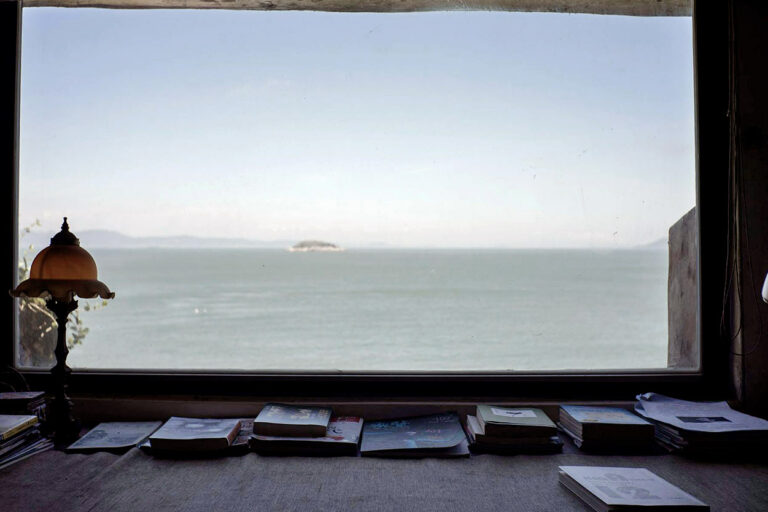

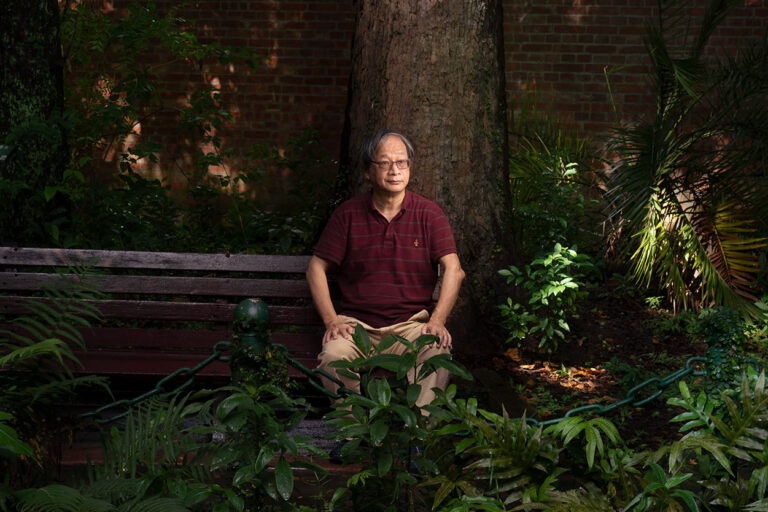

總是那山海的回聲 洄游花蓮

作家謝旺霖在三峽的書房中,拿著以詩人楊牧照片做的雜誌封面,花蓮讓二人生命之河交集似親人,也領著不同世代的創作文思,細水長流。

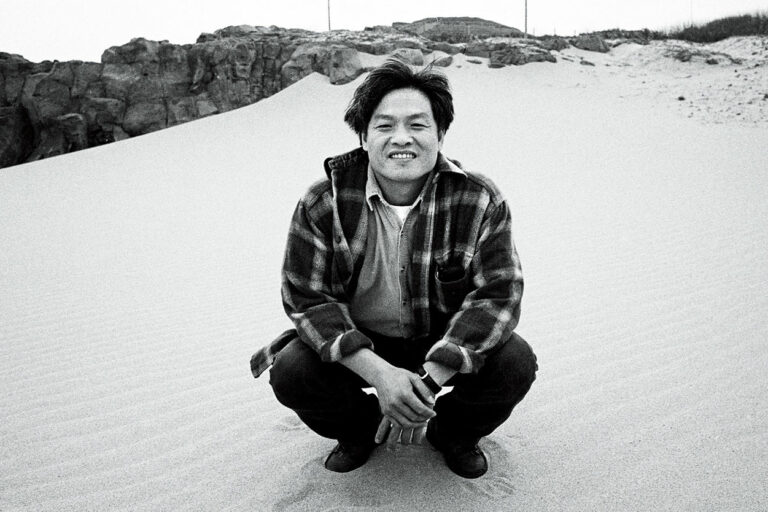

雨港故鄉 世界島嶼 年輕耆老眼中的基隆

冬季煙雨朦朧,曹銘宗留影於基隆港東岸旅客中心的觀海平台上。基隆本是天然良港,自古就是世界海港,因多雨而稱「雨港」,本文作者則為她發想了雨港神話:「神創造奇妙港灣,眾天使喜極而泣。」

原鄉澎湖 潮間帶旁的兒時記憶

每次返鄉,作者謝三泰一定會帶著相機到處走走,因為這裡充滿著青少年時期的足跡與回憶。雖然記憶中也曾因生活匱乏困頓,而萌生逃離之念,但在海灘、潮間帶與大海之間成長,故鄉之愛,早已深深定格在他的心中

他鄉做故鄉 樂高世界裡的異想國度

曾為阿姆斯特丹TEDx國際論壇演講人,決定旅居荷蘭之後,樂居處城市而隱,並在多重領域間穿梭,生活在設計嚴謹而美麗的荷蘭,除了文化衝擊,也豐富了她的生命歷程,帶給她更多的創作泉源。

馬祖南竿 難忘那段看海看山看雲的日子

馬祖有了新樣貌。南竿的刺鳥書店裡,原本架設機槍的開口已成了一片蔚藍窗景。曾在馬祖當兵的李偉文再次回到此地,遙望過去。

生活才是最重要的作品,照片只是證據

攝影師張雍有兩個家,一個在台灣,一個在太太的家鄉斯洛維尼亞。在首都盧比安娜自家,助產士前往為太太產檢,大女兒在旁嬉戲,兩週後的一個傍晚,在產婆的協助下,小女兒於臥房平安出生。

奧地利 皮褲爺爺與台灣女孩的移民史

鋼琴家、中德文作家楊佳恬來自台灣國境之南──屏東。十三歲那年,她隻身前往奧地利學古典樂;後留在歐洲、落地生根,奧國媒體稱她「新奧地利之女」。生了女兒後,她為女兒展開尋根之旅。

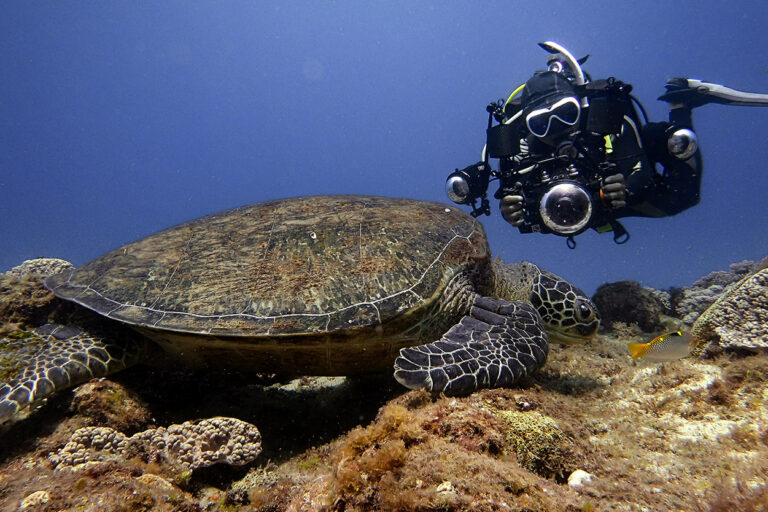

我的琉球生活 大海中、小島上與書店裡

居住在小島,把一整天的時間都花在海裡,好好觀察海龜,滿足自己的好奇心,是作者蘇淮目前理想中的生活島居七年,海洋灌注了他滿滿的養分與能量。

尼泊爾 從旅人到住民

旅遊作家簡如邠從未想過與這塊土地的緣份如此地深,尼泊爾讓她從短暫停留到成家育兒,豐富她對不同生活方式的包容。在宜蘭北后寺轉經輪回眸處,思緒再次飄回尼泊爾大地。

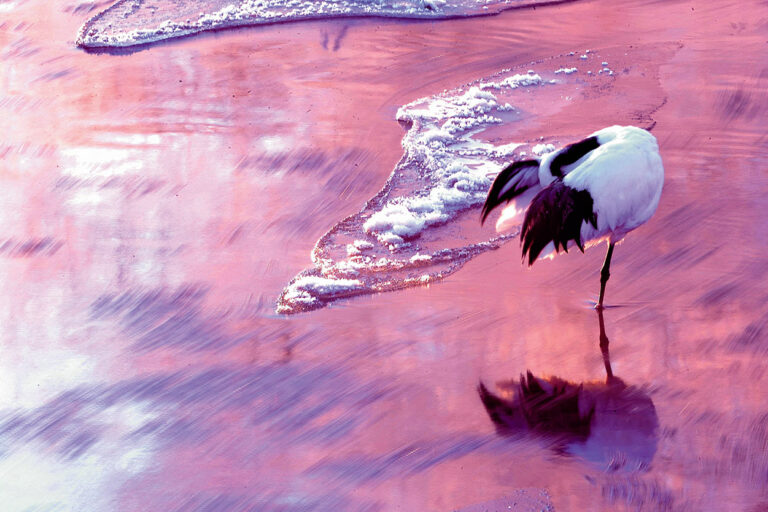

我的北海道 狐狸、丹頂鶴,有時還有棕熊

多次榮獲「亞洲最佳自然攝影(Nature’s Best Photography Asia)」大獎的安藤誠,出身札幌,長居釧路地區鶴居村、經營自然體驗旅宿,安藤誠期望傳達來自原野的訊息,讓人們感受自然的可貴,並珍惜之。

古都台南 最在地,也最全球化

在安平古堡旁的巷弄中的文龍殿,興建於一八一七年,資深媒體人楊憲宏站在王船與劍獅的壁飾前,細思古都前世今生的同時,也對它的未來寄予無限期待。

從前有個宮前町 我的雙連回憶

台北市中山北路二段八十四巷,有一條百年古圳宮前町砌石大溝,二○一九年意外重見天光,作家廖志峰的兒時回憶也開始湧現。走在雙連的巷弄裡想著曾經的路徑,試圖尋找過去遺落的生活殘片。

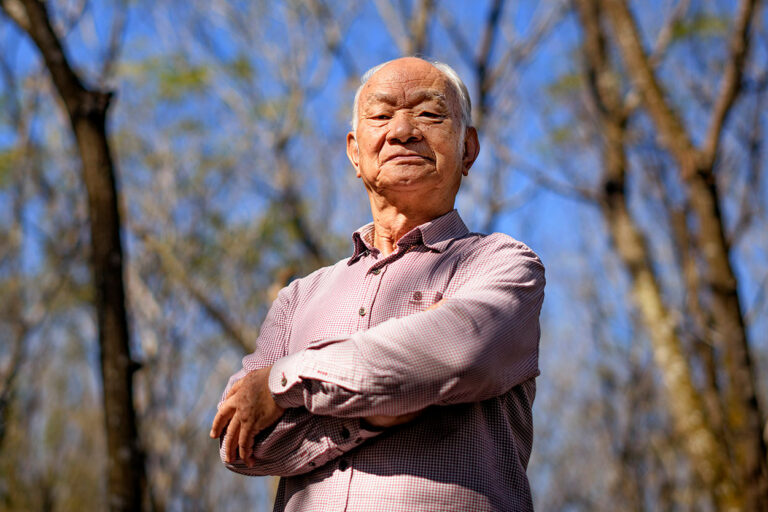

知韓的人權傳教士 慕義如飢渴

韓文系在台灣還是個冷門科系時,就已與韓國結下不解之緣,從留學與在韓擔任特派員,媒體資歷完整豐富,台、韓兩國,在面對國家暴力的悲劇上也有類似命運,人權不分國際,朱立熙的韓國人權及民主化研究至今無人能及。

永和散步 尋找曾經的童年往事

永和的巷弄複雜,近年來城市面貌更是變化劇烈,張正在此地住了大約二十年,期間歷經家族生意的興起與失敗,他陸續換過五個以上的住所,今日舊地散步重遊,他卻已經無法確認身後的公寓大樓是否為他曾居住的地點。

迷路在家 穿過森林便是城堡

作家小野的童年時光圍繞著台北植物園。對他而言,植物園既是給予最多啟蒙和養分的地方,也是他一輩子都走不出來的暗黑森林。

富陽生態公園 都市邊緣的森呼吸

福州山過往曾被用作公墓及彈藥庫,如今以步道串連成公園,因人跡罕至,自然生態環境保持良好,這個台北市區邊上的美麗後院,正是黃仕傑童年生態啟蒙的探索區。

生活在他方 我的高雄

年少時的叛逆,迫使作家謝哲青極早便遠離故鄉;直到遊歷多年,驀然回首,才發現成長中的困頓、挫折與失望,都是在教導自己認真生活,甘於接受平凡。

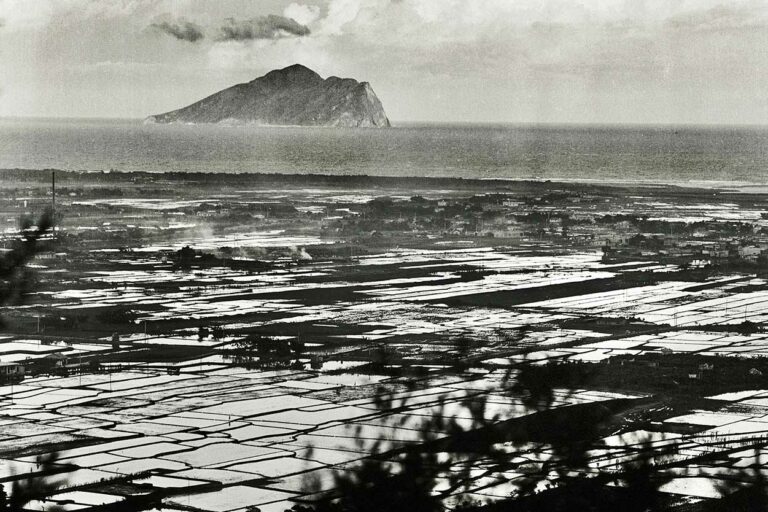

龜山島 逆旅

由遠而近,雲朵、龜山島、太平洋、聚落和水田,作者生命的起點也由此展開。

溪州 黑泥農鄉

濁水溪帶來的沃野平疇,種出了甘藍菜、包心菜與高麗菜,苦瓜、蘆筍與小黃瓜,還有芭樂、小番茄等豐富蔬果,也養育了一代代的溪州人。

台東 遙遠的第二故鄉

在台東,抬頭仰望棉花糖等級的白雲漫拓飄移在正藍海水般的晴空之間,極目有被中央山脈與海岸山脈護持的稻田,像是幾何圖形無邊無際地開展。色澤的純然朗淨全台只此一處,具備了深入心理層次的慰癒奇效。

貫穿泰源的馬武窟溪 在谷地裡長大

離鄉多年,但台東市東河鄉泰源村的點點滴滴,始終是導演林正盛最美好的記憶。潺潺溪谷上,種植水田的阿美族鄰居,每一幕,都永遠滋養著他的心靈。

寂靜迴響 太平山

太平山上,我靜靜感受天地間的聲網如織。望著身邊嬌小的微型森林,我突然理解到,原來要聽見最美的聲音,你必須全然地安靜下來;若要看見最美的畫面,你必須跪地用苔蘚的高度去看。

初識北投 家住溫泉鄉

作者多年來帶著紙與筆,徒步走在北投的大街小巷,從由浴場變身的溫泉博物館,到新北投驛,從氤氳的硫磺水,到理髮舖與小攤。在畫家眼裡,多年了,北投仍是老樣子,卻也在歲月中,悄悄起了變化。

從王貫英,到方荷生 我的南機場

作者林立青少年時每逢過年,總在南機場的中庭玩煙火。先後住有王貫英與方荷生兩位聞人的社區,改建傳聞從未成真,倒是各種爭取使用空間的方式,成了台灣建築史的活教材。

「累格」之鄉消退之所 台南中營的普通生活

中營在哪兒?在舊時的倒風內海,今之鹽水以南、麻豆以北、官田以西,以種稻、育果、養殖維生的小村,年老居民為生活打下底色,從不適應緩慢的lag節奏,到挖掘出一幅農村風情畫。

還是岡山人嗎? 記憶的地圖

重回成長生活了十五年的故鄉岡山,種種回憶,在余宜芳心裡反覆浮現。曾有的舊家如今是大馬路,幸好隔壁鄰居改建時留下一堵磚牆,得以睹物思人。

回訪太平洋抹香鯨 我的東海岸

廖鴻基,透過這位海洋文學作家之眼,我們對島嶼的太平洋有更深刻的認知,他帶著使者虔誠敬意的心回訪大海,期望能再次找到花小香的蹤跡。

就像一幅畫 花蓮大富的村中歲月

畫家筆下的綿延山巒,靜靜環抱小村大富,也縈繞著彭康隆的整個童年。日升日落,雲霞霧色,眼目所及的絢爛與平淡,外化為畫,內化則成彭康隆的生命基底。

我的部落 蘭嶼伊姆洛庫

蘭嶼伊姆洛庫,這個漢人口中的紅頭村,是夏曼.藍波安出生、成長的部落 ,歷經日本殖民,與國民政府粗暴的對待,創世紀以來的神話不因此而止息,一如每年固定的季節,飛魚總要隨浪潮而來。

我的兒時故鄉潮州 就像一座島嶼

南方小鎮潮州,是元智大學藝術與設計學系教授阮慶岳的故鄉。離家多年後重返,物換星移中交織的時空與記憶,化為一篇最不一樣的遊記。

噍吧哖的糖滋味 俗女走讀家鄉日常

《俗女養成記》作者江鵝,老家振春堂中藥行就在玉井街上,久居台北回望故里,草木健壯人心和緩有錢也買不到,兜兜轉轉大半人生,終識體內淌著「偏鄉」血。