Malanowanowod a osong no takey

Jimina voyit a kaji cyakawalanan

Mina ngitaowan ta so kaoranan

Ni atata ataw ta do omalomirem

Abowanag ta so kapei reiyon ta jira do

Among nga a pinaziwang ni omima

我們在美麗的山谷大合唱

在仙女山,在竹子山

那兒是我們第一次造舟的地方

然後在廣袤的海洋航海

試著舉行捕撈飛魚的儀式

飛魚就是天神恩賜給我們的

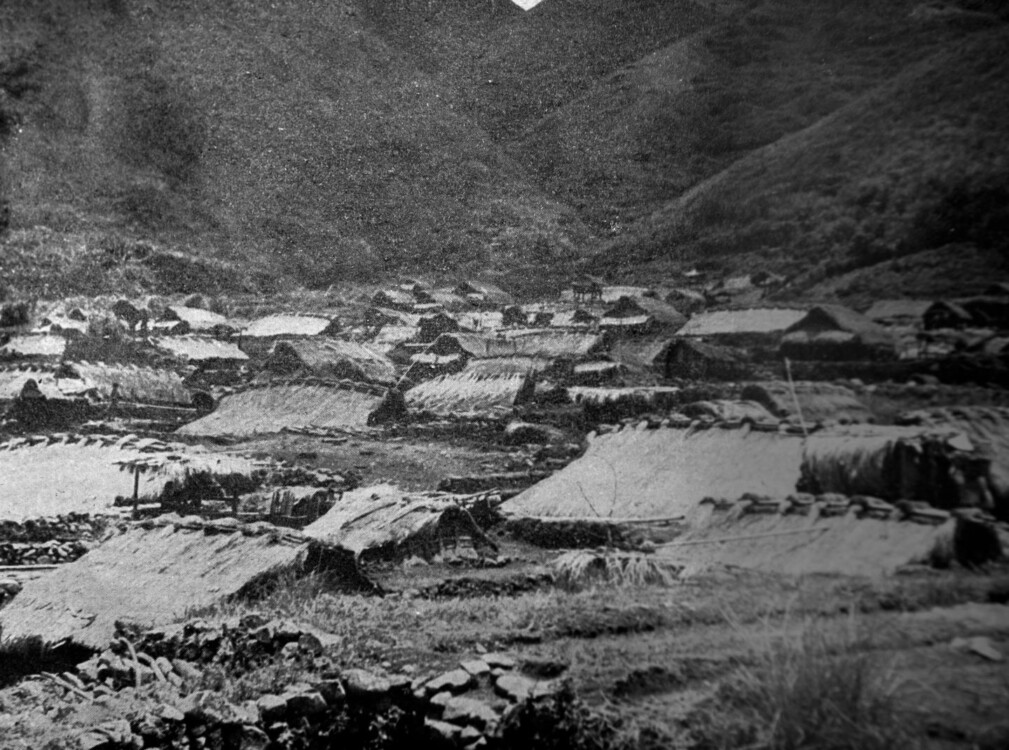

在冬夜,人之島吹著陣陣寒意甚濃的北風,最古老的部落伊姆洛庫(Imaworod)的創世紀神話,部落人口述了最初在仙女山丘、竹子山丘緩坡地望海讚嘆,讚美天神每年恩賜飛魚給島民,祖先們合作建造島嶼的第一艘拼板船,歌頌飛魚招魚祭典的大合唱,唱給海神聽,唱給黑翅飛魚神聽。

伊姆洛庫部落,坐落在島嶼的南邊,在一個純潔的年代,沒有外邦人干預的歲月,部落裡的男士聚集在海邊灘頭,以呼喚飛魚儀式開啟年頭的帷幕。每一個獵魚家族分別是十人坐在大船上,戴著銀盔,心存感念,祈求天神敞開大海的胸膛恩賜飛魚,延續民族的命脈,在冬季寧靜的黑夜裡航行,在海上持著火炬照明,銀白色翅膀的飛魚展翅飛躍,躍進船身,我們於是豐收地返航,在黑夜的汪洋上慶祝豐收而大合唱。

我居住的部落伊姆洛庫流傳著這則神話般的史詩,那已是非常久遠的年代,然而招飛魚的儀式,依然按著民族的傳統曆法,如是生態時鐘似的如期舉行。

夜航、飛魚、小蘭嶼

伊姆洛庫部落面海的東南方,有一座小島,稱之為Jiteiwan(音「立太灣」,即小蘭嶼),距離伊姆洛庫部落有五海哩,那兒一處小海灣,正是飛魚從赤道北上群游,最先會抵達的地方。

數艘十人船舟,每艘一個舵手、九個槳手,從部落灘頭出海,揚起風帆,那是冬末春初時節,並行划向小蘭嶼,十隻槳葉在海面上井然插入海裡,每一槳醞成浪沫漩渦,於是讓船隻浮動前行,浪沫漩渦攪翻浮游生物,在冬夜的黑色海面,形成銀色流道,如是仰泳的鯨豚筆直邁進。槳手靜默地呼吸,舵手放眼掌舵,朝著小島的黑影,兩千槳次之後,抵達飛魚群聚的海灣。

舵手燃燒火炬,火炬任由北風強弱吹著,槳手靜默等待,三位掬網漁撈手站立,船隻隨著洋流浮移。北風加速火炬的旺盛,舵手於是舉起火把,哇!哇!千尾飛魚遇見火炬,像是遇見了最近距離的太陽,喜悅地紛紛展翅飛躍,火炬下飛魚如是沙丁魚般的層層疊疊,掬網漁撈手不費吹灰之力,一網一網地撈進船身內。當一陣陣強風吹旺火把的時候,飛魚也瘋狂地躍進船身。舵手一聲令下:「足矣!」

熄滅火炬,飛魚群隱沒在船底的黑暗下,悠悠自在地不肯離去,無奈地,船身也只能容許承載千尾魚兒。

滿載飛魚的兩艘十人拼板大船,併行地返回大島,五對雙槳,在微弱的月光下划著,那如是幽靈般的身影,在黑色海面節奏井然,舵手看著不會移動的大島的黑影掌舵,一切景致皆在黑夜裡進行,這早是部落裡的人習以為常的環境背景。

槳手們賣力地大合唱,合唱著漁獲豐收的歌詞,彼時部落裡的年輕人,在船屋燃燒柴薪,生起火種等待返航的獵魚漁夫。千尾飛魚在沙灘灘頭堆起一座座的小山,刮除的飛魚鱗片也像一堆堆的沙丘。

翌日清晨,每一家的庭院,晒滿了解殺的飛魚魚乾,部落人於是歡顏品嘗鮮魚清湯,在自家的涼台靜默地望向汪洋,一切的一切,在吃魚肉的牙齒暴露飽足之後的喜悅,姥姥因而啟口哼著腸胃被飛魚湯溫熱的喜氣:

男人,縱然無需口述豐收的喜悅

海洋,如是蒸騰著飛魚飛翔的雀躍

冬季的晨光,晒紅了我皺紋的紋路

也晒紅了孫女歡笑的面容

銀白色的飛魚鮮魚湯

撐開了我腸胃的遼闊

如是海平線也撐開了

天空的浩瀚

當部落裡所有船隻停歇,不出海獵魚的時候,海邊灘頭佇立著許多的船隻,船艏船尾突出,期待著再次集體出航,雙槳展翅飛行於汪洋大海上,期待再次豐收,男人在海上大合唱的歌聲,我等姥姥的皺紋再次抹上飛魚的油質,展示歡顏。這是我的部落在我兒時所流傳的美麗故事,是純潔而樸實的部落民生活寫照。

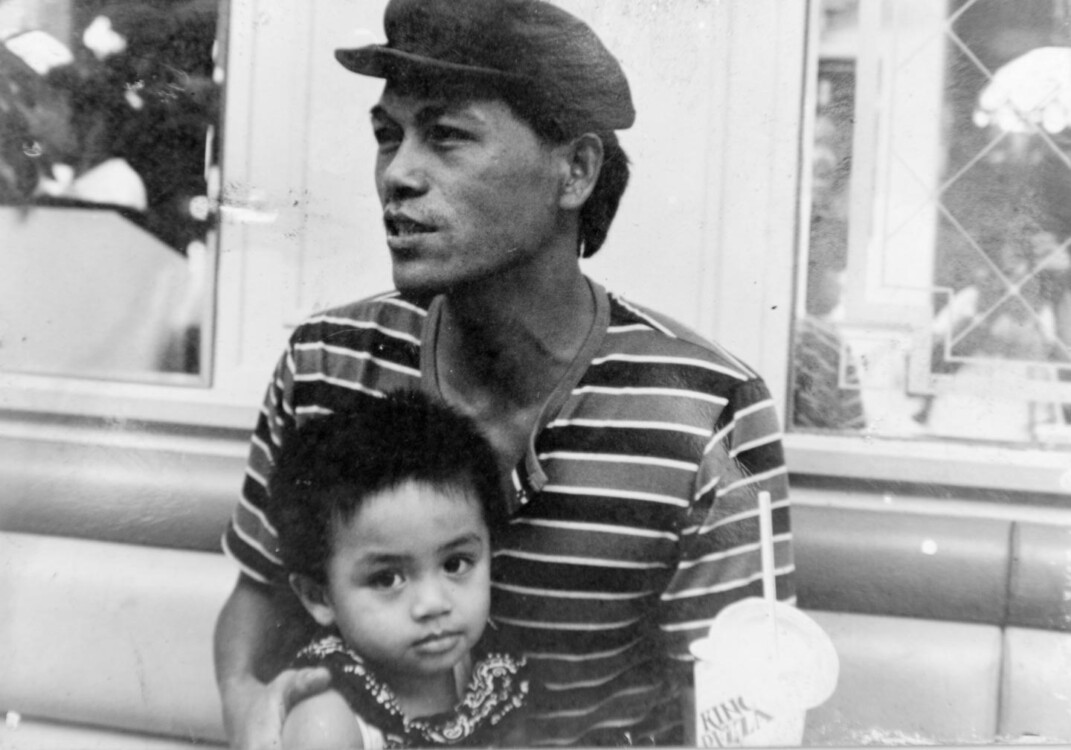

一九○四年,伊姆洛庫部落蓋起了日本武警的駐在所,外來殖民者正是統轄我們的島嶼,日本紅太陽旗幟飄飄然的,我們的民族正式被納入日本明治天皇的公民。一九二三年也在我部落傳統領域建立起蕃童教育所,我的父親(一九一七年生)成為第一代接受外來政權、馴化教育的新生代。我部落的駐在所,蕃童教育所也夠成為日本統御島民聚集的公共場域。於是伊姆洛庫部落成為島嶼上外來政權的行政中心,這一點多多少少都困擾了我部落住民的傳統生活節奏。

一九四七年一月二十九日,紅頭嶼正式更名蘭嶼鄉公所,之後台灣軍方於一九五八年在我部落面海左邊再次地蓋起警備總部蘭嶼指揮中心,附設蘭嶼第九班監獄。蘭嶼鄉公所的旁邊再蓋起蘭嶼衛生所、蘭嶼郵局。

日本蕃童教育所最後也更名為蘭嶼國小,我的母校。國小前面,由台東縣黨部無償占地,蓋起國民黨蘭嶼鄉黨部;原來的日本武警駐在所除役,搭建了蘭嶼警察分駐所。

最後在一九七○年一位退休的鄉公所職員,租起一棟公所職員宿舍,改建為「興隆雜貨店」,就在蘭嶼鄉黨部隔壁,我叔父傳統屋的隔壁,這些新興建物蓋在環島公路上方,坐北朝南,視野奇佳。換言之,那群外來人占據了我部落最佳的地點,而且都是無償的。

我的部落伊姆洛庫,儼然成為島嶼的行政中心據點,固然帶給我部落人許多的便利,但相對地也帶來許多疑惑困擾,譬如:日本蕃童教育所,就是我父親那個世代的人,早上升旗必須立正站好,仰視紅太陽旗幟上升。部落人由於不知道日本國旗的意義為何,所以不理睬升旗,依舊穿著丁字褲走經,引來一頓臭罵,輕者罰一綑乾柴,重者服一日勞役,部落人總覺得你們日本人升旗跟我們無關啊!

到了國民政府,也就是蔣氏的威權時代,蘭嶼國小用地不僅就在部落裡,也是部落人上山工作必須經過的地方。學校升旗典禮,走經的部落人不管是扛著鋤頭、揹起斧頭,或是揹籐籃都必須立正站好,很是莫名其妙。學校老師由於沒有配槍,所以部落人就不懼怕,照走。我們努力高唱國歌、升旗歌,部落的人笑我們這些學生,說是像個傻蛋為一面布匹唱歌,當然我們也不可能理解國歌歌詞的意義。