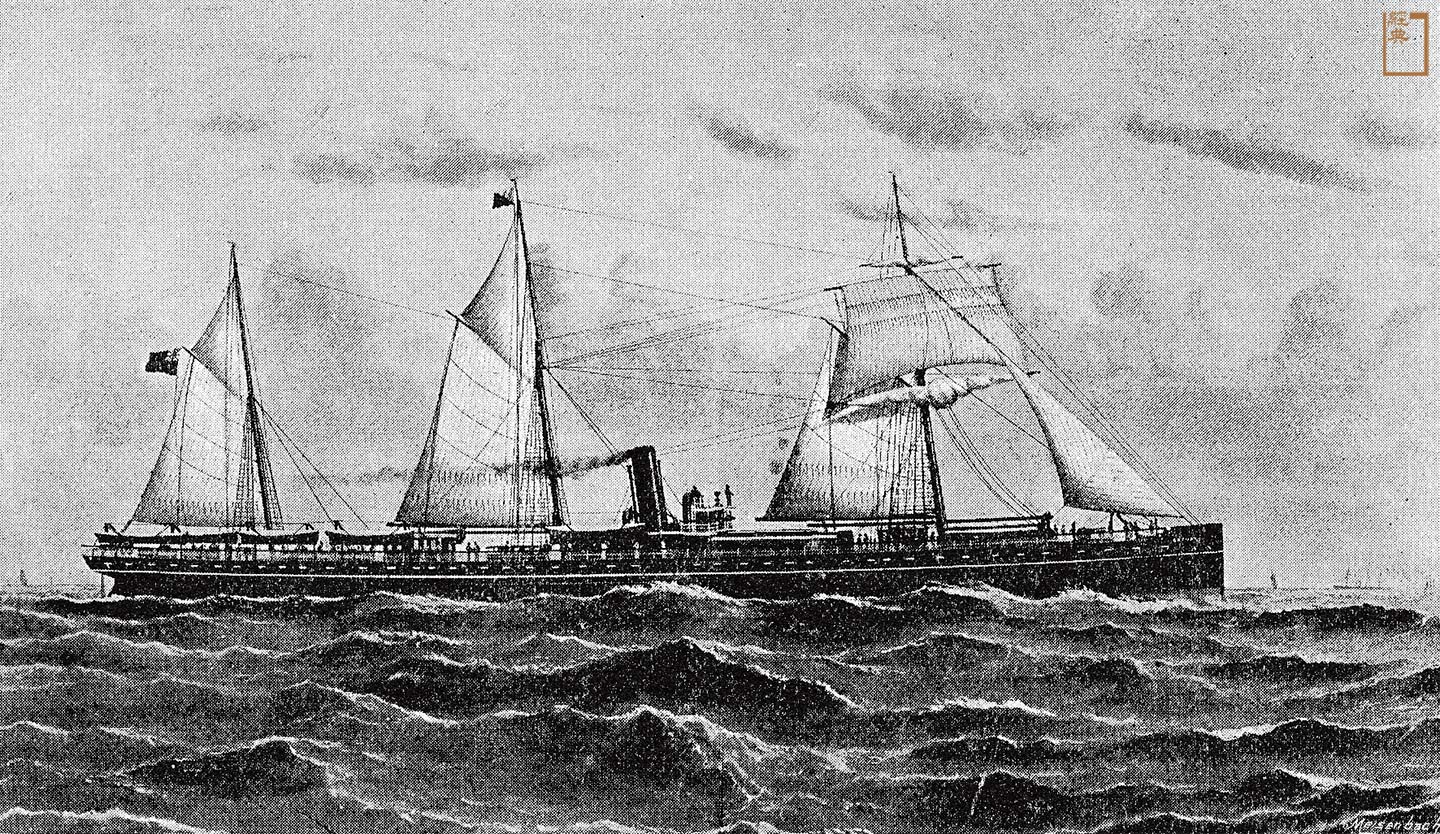

一八九二年十月八日,蒸汽客輪「布哈拉(Bokhara)號」載著滿滿一船的郵件、金銀財寶、絲綢、茶葉等重達一千五百公噸的貨物,以及一百七十三名乘客,從上海啟航前往香港,然後駛往可倫坡及孟買。

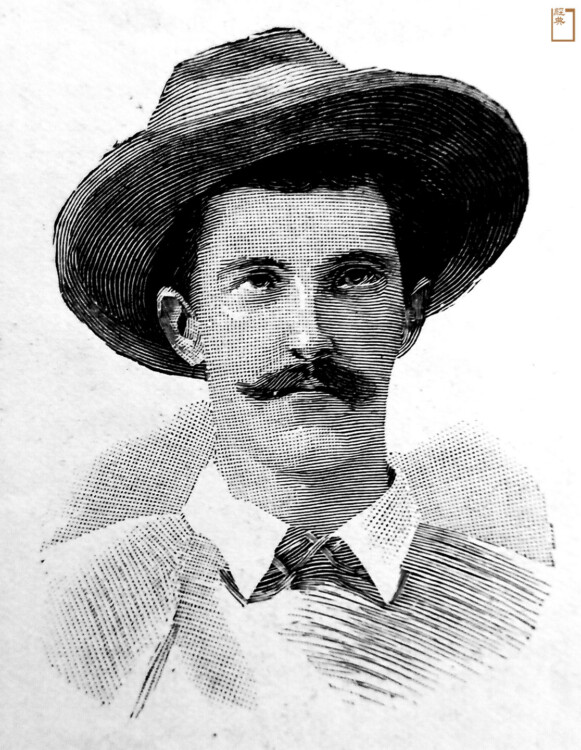

乘員包含來自英國與亞洲的船員、軍官,以及以詹姆斯.勞森博士(Dr. James Lowson)為首的香港板球俱樂部十三名隊員,他們剛結束與上海隊的友誼賽,準備返港。

風平浪靜的旅途在進入台灣海峽後風雲變色,布哈拉號意外遭遇了颱風,薩姆斯船長(Charles Sams)當機立斷,下令船員關閉引擎並收起船帆,讓船順著海浪漂流,待颱風經過後再重新啟航,起初還算順利,但附近一艘滿載煤礦的挪威輪船「諾曼(Normand)號」就沒那麼幸運,在風暴的肆虐下,它在澎湖望安一帶觸礁,旋即沉沒,布哈拉號眼看就要捱過這場災難,然而當時間來到隔天凌晨,情況急轉直下。

船員們本來預測颱風將一路向西,越過台灣海峽後登陸廈門,然而颱風並未照預測路徑前進,反而折返往台灣西海岸的方向去,不僅讓船體漂流的方向幾乎相反,也讓全體船員徹底亂了套。船員們徹夜奮戰、疲憊不堪,風浪卻絲毫不見平息的跡象,他們別無選擇,只能調整船體方向,使左舷迎風,試圖修正航道。

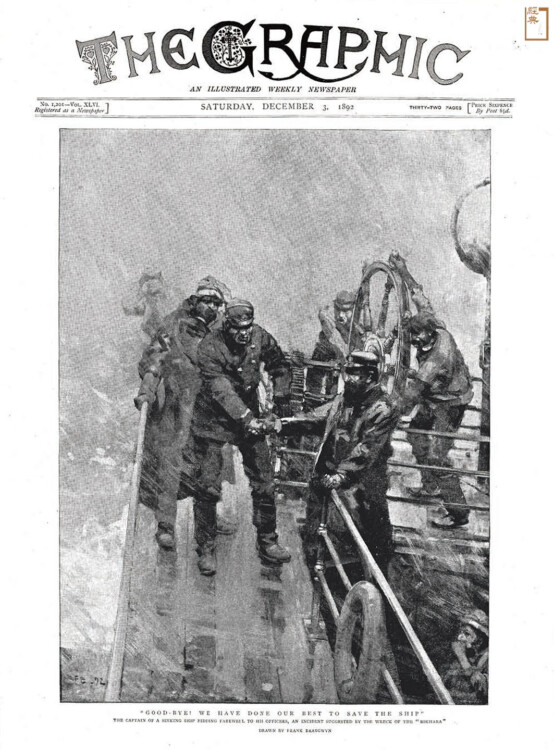

在猛烈風浪的攻擊下,布哈拉號失去了部分甲板與大多數的救生艇,即便薩姆斯船長與船員們拚了老命,船隻還是逐漸失控。為了減輕重量,船長甚至下令船員將油箱裡的燃料抽出,此舉起初效果不錯,但隨著管線阻塞,這一絲微小的希望也徹底熄滅,整艘船瀰漫著絕望的氣氛。

災厄降臨

晚上九點三十分左右,三波兇猛的巨浪重創了布哈拉號的船體,引擎室與鍋爐室幾乎全毀,整艘船失去動力,再也無法與海浪抗衡,船員們千方百計試圖重啟引擎,然而海水排山倒海地灌入,根本無法點燃鍋爐、重啟引擎。

在兩個多小時搶救未果、隨波逐流後,船橋上的值班人員驚覺船體距離陸地已不到一百碼遠,照這樣下去,很快便會與懸崖相撞。薩姆斯船長當機立斷,下令船員引導全體乘客穿上救生衣並離開船艙,無奈為時已晚。

失控的布哈拉號,最後不幸撞上吉貝嶼、姑婆嶼一帶的礁石,右舷遭受毀滅性的打擊,大量海水灌入,不到兩分鐘,這艘重近三千噸的大船便無力地沉入十噚深的水中。

乘客們—包含生還者與罹難者的大體,陸續被海浪沖上一旁的姑婆嶼,包含勞森博士,全船僅有二十一人存活。傷痕累累、流血甚至骨折的生還者們,只能在這片地獄般的景象中圍成一團,祈禱風雨早日平息。

「正當我試圖在船艙角落小睡片刻時,恐怖的撞擊聲劃破了船艙內的寧靜,大家都意識到大事不妙,但船上的所有人—包括老練的船員以及身經百戰的老兵,在真正的生死關頭面前,都呆若木雞、不知所措。我當然也不例外,腦中一片空白,全身不聽使喚,但生存的本能驅使我從牆上抓下幾條救生圈,給自己和隊友戴上。