一六二○年代末期,荷蘭醫師雅各布.德邦特(Jacob de Bont)從一些自大員(Tayouan,今台南安平)返回巴達維亞(Batavia,荷屬東印度群島的首都,今印尼雅加達)的船員那裡,得到了一種他過去從未見過、並經開膛剖肚的動物鱗狀外皮。

「牠的整個身體,從嘴部到尾巴和腳的末端,幾乎完全覆蓋著黑色、堅硬而尖銳的連續鱗片;喉部、腹部和腿的下半部則為例外,這些部位長有像野兔身上的硬挺毛髮。牠的尾巴非常粗壯,且有一英尺長;體長則有兩英尺,體型大小接近狐狸。腳很短,大約與掌部等長。後腳有五根腳趾,前腳有三根,其粗而長、微彎,可以用來挖掘螞蟻和其他蟲類的巢穴。牠的肉味道鮮美,像巴西的大蜥蜴一樣,做成的菜餚在當地受到廣泛的歡迎。這種動物經常出沒於大員所屬島嶼的森林中,目前我們還不知道牠的俗名,但有些船員為了稱呼方便,喜歡稱牠為『豬』或『大員惡魔』,這可能是因為牠的外觀奇特得令人畏懼,在被激怒時,牠甚至還會張開鱗片。」

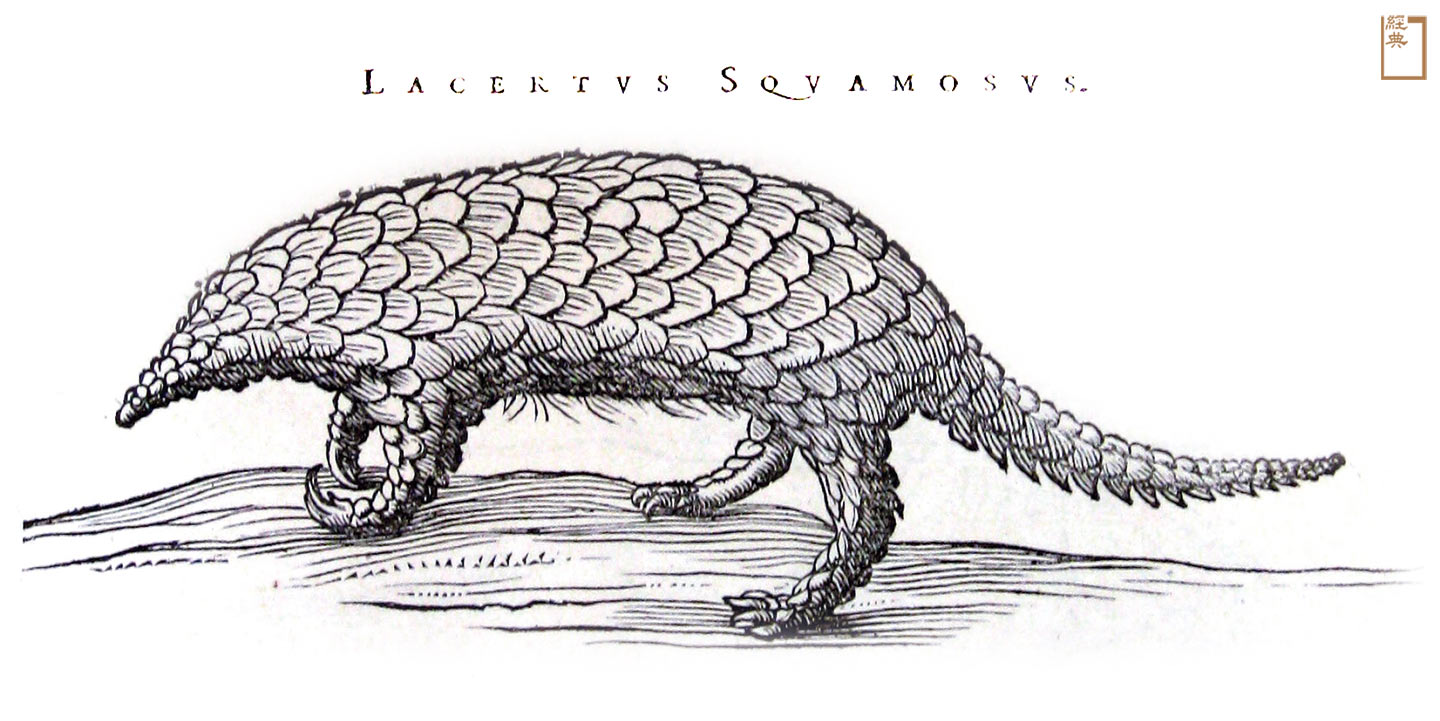

德邦特根據當時荷蘭萊頓的植物學家卡羅勒斯.克盧修斯(Carolus Clusius)對一種長有類似鱗片但起源未知的動物的描述,將擁有該鱗狀外皮的動物歸類為鱗蜥Lacertus squamosus。

遇敵即蜷縮成球的神祕動物

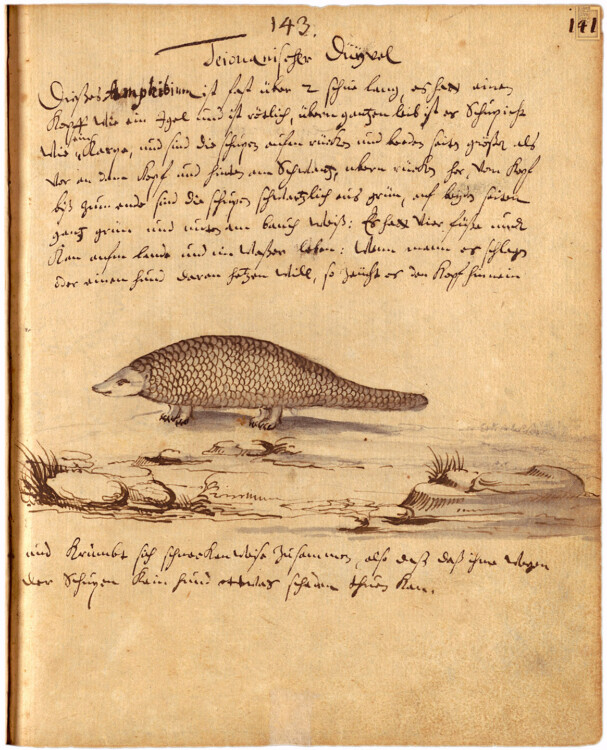

一六四八年夏天,德國士兵卡斯帕.施馬爾卡爾登(Caspar Schmalkalden)來到大員,彼時,當地農民已在荷蘭東印度公司的指揮下開始耕種田地。施馬爾卡爾登交出身上的火槍,並受命擔任調查員。關於「大員惡魔」,他如此寫道:「這種兩棲動物身長超過兩英尺,擁有四隻腳,可以在陸地和水中生活。當牠受到攻擊,或者被狗追趕時,牠會把頭縮進鱗片裡,像蝸牛一樣蜷縮起來,以避免受到傷害。」

長年在大員服役的蘇格蘭人戴維.賴特(David Wright)根據德邦特於一六五八年所發表關於這種動物最早的圖像和紀錄,進一步描述:「牠只以螞蟻為食。肚子餓時,牠會伸出舌頭,等待螞蟻自行爬上這副黏滑的舌頭;一旦牠感覺舌上黏附了足夠多的螞蟻,便會縮回舌頭,一口吞下所有螞蟻。除了螞蟻,牠不會傷害任何其他動物。牠非常懼怕人類,只要一發現有人類靠近,不是立刻在地上挖洞然後躲藏進去,就是蜷縮成一團;此時若抓住牠的尾巴並上下搖晃,牠便又會恢復原本的樣子。『大員惡魔』這個名字對牠不太公平,因為牠不像其他野生動物那樣會主動攻擊人,或是表現出防衛的行為。據說這種動物只出現在福爾摩沙島嶼上,在亞洲其他地區無處可見。」

駐紮在錫蘭(現稱斯里蘭卡)、爪哇和該地區其他島嶼的荷蘭東印度公司員工曾報告,中國移民會吃「大員惡魔」的肉,並使用其身上的鱗片。當地人稱此動物為「pangolin」,即馬來語的「滾筒」之意。

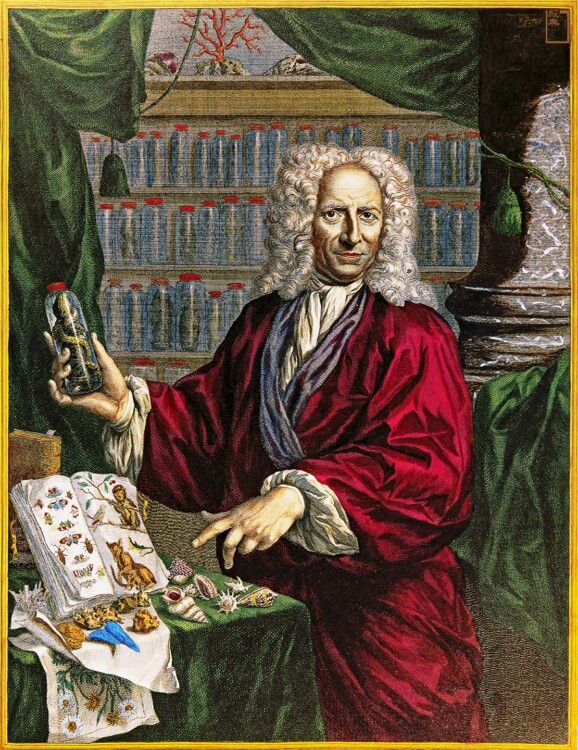

荷蘭東印度公司的一些員工在返回荷蘭家鄉時,帶走了幾塊鱗狀獸皮標本。他們最終找到位於台夫特和阿姆斯特丹的私人蒐藏家;台夫特是其公司內部許多高級官員居住之地,而在阿姆斯特丹,身兼藥劑師和植物學家的阿爾伯圖斯.塞巴(Albertus Seba)則專門蒐集來自世界各地的動植物和昆蟲標本。俄羅斯沙皇彼得大帝在參觀塞巴的珍奇屋(cabinets of curiosities,博物館的前身)時,購買了兩張「大員惡魔」的獸皮,在他死後,聖彼得堡的珍奇屋又從塞巴的藏品中另購入兩張同樣的獸皮標本。

近身觀察惡魔的細節

一七四八年,瑞典人約翰.弗雷德里克.達爾曼(Johan Frederik Dalmann)在中國廣州逗留期間,近距離觀察並研究「大員惡魔」:「一名中國人把這種動物當作珍品帶來。我把牠養在身邊兩個月,供給牠我所能想到的各種食物,但牠一應拒絕,當時我並不曉得牠只吃螞蟻。我原先認為牠屬於一種鱗蜥,也以為牠有牙齒,因此我每次都小心翼翼地接近。」

達爾曼繼續寫道,「牠給我製造了很多麻煩,把床簾撕碎,還試圖爬上牆,我想把牠固定住,但牠身上沒有任何一個部位可以讓我繫繩。我只好在睡覺時放幾把椅子在床邊,但有時這動物還是會穿越阻礙爬上床來而驚嚇到我,我可以感覺牠的舌頭碰觸到我的腳。牠爬行速度很快,還把我每只花盆裡的泥土都挖了出來,並翻倒了比牠重三、四倍的罐子。當我觸摸牠的鼻子,或者在牠的頭上大力一敲時,牠會把頭夾在前腿之間。每當我想把牠拎起來的時候,我就會採取這種方法,待其縮起頭時一把抓住牠的尾巴。我的房間外面有一個陽台,牠會在那裡爬行,但有一次牠翻過欄杆,從將近四公尺高的陽台墜落到底下的石子地面,就死去了。」

達爾曼後來解剖了這隻動物,腐壞的肉散發出令他難以忍受的強烈惡臭味。「我命人將其屍體煮沸,以取下牠的骨架,但沒有成功。煮過的水呈淡黃色,雖然不再有難聞的氣味,但是沒人願意嘗嘗看。」