裊裊白煙從山谷冒出,空氣裡摻著硫磺的味道,天空飄起雨,眼前幾個做工的人沒閒下來,繼續埋首焊接工事,位於金山硫磺子坪的地熱示範區,工程已經進入最後階段,預計五月開始試運轉。

他們踩在腳底下的,是被譽為最穩定再生能源的地熱能,雖然硫磺子坪示範區目前只規畫一.五MW(千瓩)的裝置容量,但之後附近的子坪將設置五.五MW的容量,現已經開始探勘鑽井,預計年底動工、明年商轉。

極具潛力的地下綠金

地熱發電的能量來自地球內部的熔岩,可供開發利用的地熱,一般發生在地殼破裂處,亦即板塊構造邊緣,所以,位於環太平洋地震帶的台灣,富饒地熱資源,發電潛能高達三十三.六GW(百萬瓩),相當於約十二座核四廠的發電量。目前,台灣總共發現二十七個地熱潛能區,大多分布於宜蘭、花蓮、台東、北部大屯山等板塊接觸帶,台灣豐富的地熱能,更吸引遠自瑞典的能源開發團隊來台投資。

台灣地熱的潛力,被微軟創辦人比爾.蓋茲相中,他二○一六年設立「突破能源風險投資基金」,其中投資的瑞典地熱開發公司倍速羅得在台灣和日本設立開發據點。台灣倍速羅得董事長黃天德分析,台灣發展地熱有三大優勢:穩定的經濟環境、政府推動再生能源的清楚目標、足夠的地熱資源,倍速羅得二○一九年選定花蓮紅葉村作為開發據點,整體在台投資超過四.五億台幣。

太陽光電需要晴朗的天氣、風電需要適合的風速才能發電,大多再生能源都得靠天吃飯,供電不穩定,就算裝置容量達到目標,真正一天平均能夠發電的時間可能不到五成,這也是多數再生能源為人詬病的主因之一。此時,二十四小時穩定供電、不受天氣影響的地熱更顯關鍵,它解決了過去再生能源供電不穩的問題,能扮演基載電力的角色。

地震帶國家的特有能源

地熱發電相對穩定,幾乎不受氣候、天災影響,結元能源開發總經理林伯修舉例,「日本發生三一一地震後,所有發電廠都停擺了,要數天到數月才能恢復,但地熱在地震幾個小時後就恢復供電。之後,日本發現地熱是一個救命、保本的特殊能源,更重視地熱發展。」日本預計二○三○年達成地熱發電一.四至一.五五GW的目標,約為現有容量的三倍。

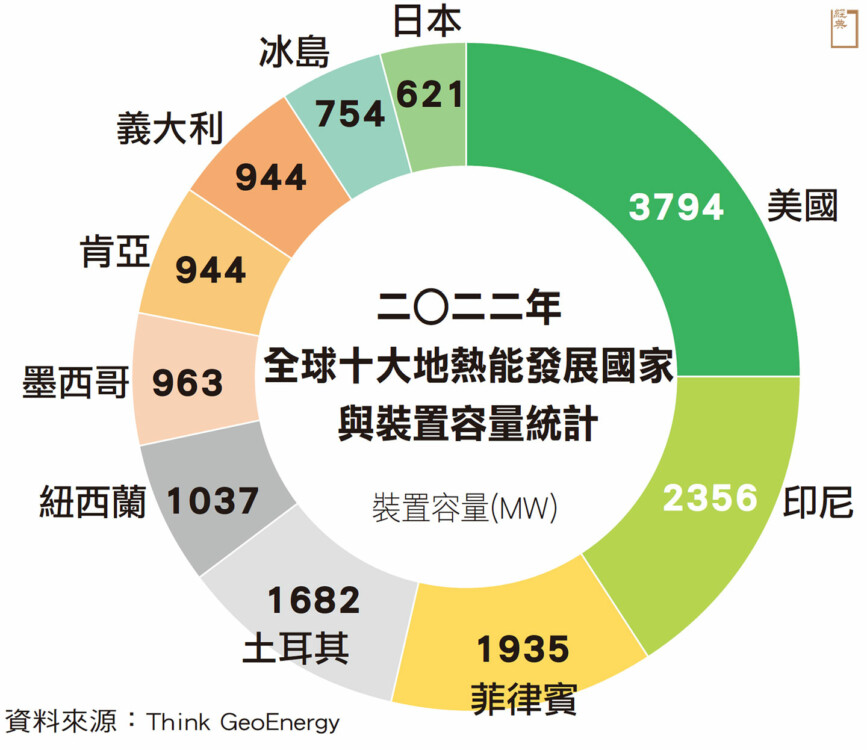

國際上,放眼環太平洋地震帶上的國家,都沒放過這塊地下綠金。根據地熱資訊調查研究單位Think GeoEnergy的報告顯示,二○二二年全球地熱發電容量達十六.一GW,美國的裝置容量有三.八GW、印尼有二.四GW、菲律賓有一.九GW,預計到二○三○年,全球地熱開發容量將成長25%。

全台第一座商轉的清水地熱發電廠

鏡頭拉回台灣,位於宜蘭大同鄉的清水地熱公園,是目前全台唯一商轉的地熱發電廠。清水地熱公園由結元能源與台汽電以BOT加ROT案(BOT指民間機構投資新建並營運,營運期屆滿後,移轉給政府;ROT則指民間機構投資增建、改建或修建政府現有建設並營運,營期屆滿後,歸還給政府)共同開發,二○二一年十一月正式商轉,裝置容量四.二MW,每小時約能發電三千度,相當於一萬個家戶的使用電量。

林伯修稱自己是「鑽井的人」,他承襲父業,從小就跟著家裡做地下水工程,二十年前才開始投入地熱研究,替政府、學術單位做地熱相關的調查,開始累積資源和經歷,他說,「井鑽多了,對地熱的領悟力比別人快得多,前面已經有基礎了,比較容易切入,我就是這樣慢慢開始做地熱的。」

林伯修對地底世界很有興趣,熱源在腳底下,鑽井就像找出連接的道路,讓熱源能通往地表,他比喻,「路有分高速公路和一般產業道路,要找到效率高的高速公路在哪裡,不能只是瞎猜,不是看到冒煙了就開始挖,要透過長期投入調查、探勘,去了解地下世界。」

事實上,林伯修不是第一個開發清水地熱的業者,早在一九八一年,台電就曾在此地建置三MW的地熱發電廠,台灣躋身全球第十四個成功以地熱發電的國家,不料運轉十年後,因生產井結垢阻塞,發電量掉到只剩原本的一成,當時因技術限制,以為地底的熱源不足,最後以關廠告終。自此台灣地熱發展停擺二十年,直到二○一六年,宜蘭縣府重新在舊地進行招商,地熱發電才又燃起了一絲希望。

「從清水跌倒,從清水站起來。」聽來陳腔濫調,但林伯修所言不假,舊電廠的失敗,讓政府官員一度對發展地熱卻步,執拗的林伯修卻相信,「人類沒有偉大到能夠改變地底的環境。台灣溫泉區幾萬年前的分布就長這樣了,從來沒聽過溫泉區沒熱水,那地熱怎麼會沒有熱源?都只是管理上的問題。」清水舊廠抽出來的水沒有回注、井結垢了也沒有更新,才造成發電效率驟降。

現在,林伯修與團隊解決過去管理上的問題,從海外引進最新設備。清水地熱公園內,四根直徑約二十公分的生產井,暌違二十年,再度撐出台灣的地熱夢。

而他並沒有以此滿足,除了清水地熱公園外,林伯修還要挑戰開發難度更高的大屯火山群。雖然火山地區熱源充沛,但火山環境的地下流體極具酸性,設備和生產井容易被酸蝕,很快就報銷,過去政府在大屯山的案場開發一直交不出成績單。

新技術解決酸蝕問題

林伯修分析,「大屯山的熱源豐富,只差臨門一腳,當我們技術開發成功,能增加台灣地熱發電一GW以上的量能。」林伯修透過金山硫磺子坪地熱示範區的先導電廠驗證可行性,他說,克服酸蝕問題,要從多面向下手,一是使用耐酸的特殊金屬當材料,二是透過探勘調查去找相對不酸的位置開發。

地熱協會秘書長王守誠也說,兩、三年前,大屯山的酸蝕問題幾乎無法解決,讓豐富地熱能難以使用,不過,金屬工業研究發展中心長期研發耐酸的特殊材料,現在已經找出解方。再者,日本、菲律賓的地質和大屯山的安山岩火山相近,也偏向酸性地熱,海外的實際經驗也證實,這些區域都可以找到相對中性的地熱資源。王守誠對現有技術很有自信,「酸蝕曾讓我們認為特定區域的地熱開發窒礙難行,但現在已經不成挑戰,靠選址和材質選擇就能解決。」

來到金山硫磺子坪地熱示範區,正在完成收尾工作的豐宇綠能工程部經理陳宣良進一步解釋,目前廠區使用雙循環系統,以乾蒸氣發電,較能保護發電渦輪不受酸性流體侵蝕,就算在具有酸性環境的大屯山也能使用。

地熱能不僅供應穩定,對於一些電力難以送達的偏遠地區,也能補足能源缺口。林伯修談起地熱發電的優勢,直指,「地熱在偏鄉極具潛力,尤其對區域性的貢獻很大,能夠就地發電。」他舉例,兩年前曾發生過台電電廠跳電,宜蘭除了地熱電廠所在地的三星地區外都停電了,「當時只有地熱電廠附近照常供電,其他人不知道清水地熱的貢獻,但我們心裡很清楚。」林伯修說。

除了就地發電之外,在花蓮紅葉村設置地熱電廠的倍速羅得團隊也帶動部落青年回流。黃天德說,紅葉村是太魯閣族的部落,過去人口外流嚴重,他希望藉著蓋地熱電廠的機會,與當地居民合作,優先將承辦的鑽井、施工工作開放給當地人,並鼓勵部落利用地熱創造地方經濟,舉例來說,地熱用水冷卻至100℃時,可用於食品加工;70℃時可以用在溫室農業;到了40℃,則能用於觀光溫泉,若能藉機為部落增加工作機會,有望帶動青年回部落。

事實上,倍速羅得起初進入紅葉村時,受到不少阻力,對部落居民來說,像是陌生人突然闖進了自家門,黃天德坦言,「我們一開始還不了解在地習慣,以為只要配合政府的行政程序就夠了,後來才知道,地熱觀念在台灣還不普及,需要慢慢向在地居民解釋。」

黃天德於是家家戶戶拜訪,讓居民了解再生能源,也提出未來雙方在觀光、溫室作物養殖上合作的可能性,一步步走進部落。