此刻,全球正傾心投入一場綠色能源的浪潮,而台灣植根於海洋,擁有約一千五百二十公里海岸線,更是展現了多元海洋潛能樣貌。在文明的發展軌跡中,人類利用水力早已行之多年,而海洋能量的剛柔並濟,從來不容小覷。

海洋能量之流──黑潮

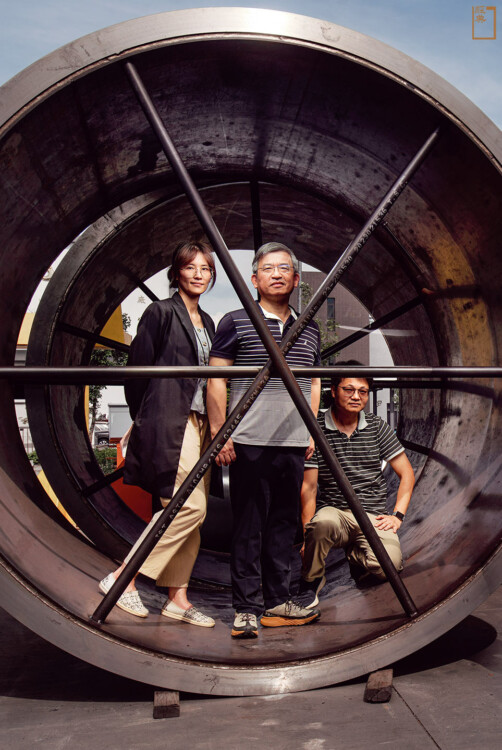

「台灣擁有鄰近黑潮的地理優勢,可將重心放在洋流能的發展。」台師大海洋環境科技研究所特聘教授吳朝榮說。

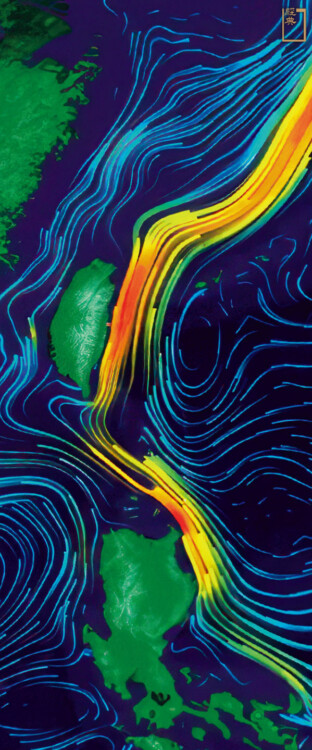

在全球範圍內,洋流能僅在少數地區擁有發展潛力,例如美國東岸、台灣與日本等。在北太平洋洋流系統中,北赤道洋流來到太平洋西岸,轉向北形成強勁的西方邊界流,即為一般所熟知的黑潮。受惠於黑潮,日本是現階段洋流能發展最快的國家,擁有規模一百瓩(kW)的洋流發電機,而台灣已加入發展行列,以不遑多讓的本土技術迎頭趕上。

「天運之神似乎將太平洋的海洋能,藉由西方邊界流送到了我家門口,台灣因此成為全球洋流發電的理想之地,這也是中研院致力於此領域的初衷。」目前,吳朝榮帶領中研院「海洋能專題中心」團隊,致力於黑潮發電研究,發現在離岸數十公里內,水深介於一百五十至五百公尺,海面下三十至五十公尺,作為發電機的放置區域更為適宜。黑潮不但有機會作為台灣的基載電力,且在夏、秋季節較為強勁,以補充風能、太陽能等發電的缺口。

團隊的核心成員,台大工程科學及海洋工程學系教授郭振華,是近年推動我國黑潮發電的關鍵人物,對發電機的「綠色心臟」運作模式進行解釋,「整體機組採用兩個發電機併排,左右各五十瓩(kW),當黑潮洋流從發電機頂端流至尾端的葉片,可吸收約60%的洋流動能,推動葉片旋轉進而發電,轉換過程視發電機的設計情況產生一定的損耗,整體而言,發電效率與現行海岸風機大致一致。」

此外,中研院團隊參考日本黑潮發電經驗,在三十百萬瓦(MW)的電廠運營條件估算下,每度發電成本約二十日元(約新台幣四至五元),而日本政府保證收購價格約四十日元。結合數值模擬與現場觀測海流,並綜合各項海底地質因素、維修運轉及建置成本等考量,估算台灣每度發電成本約新台幣四至六元,而台東成功及宜蘭蘇澳是較合適的發展區域。

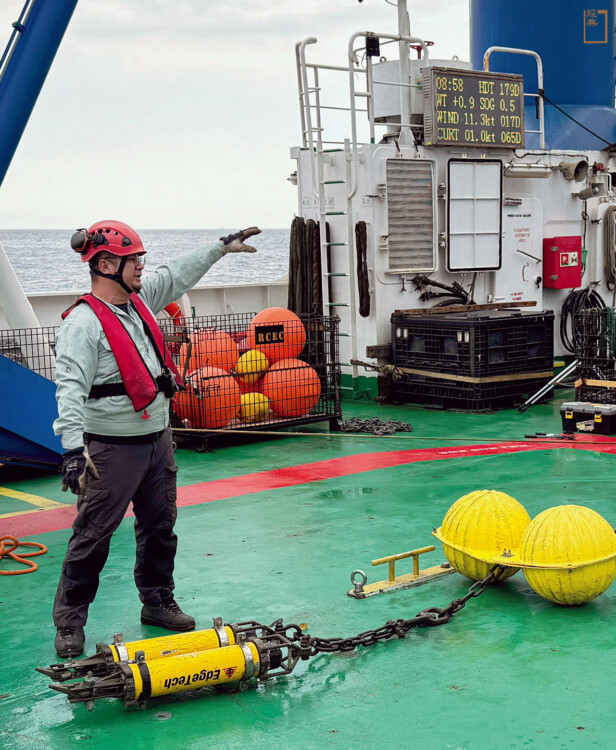

「黑潮總流量約相當於近一千條長江的流量,發電潛力非常可觀。」吳朝榮形容。中研院預計今年將建置完成的一百瓩(kW)原型發電機,從高雄經海運至台東外海進行實海測試,待測試成功後,展望未來將發電機的單機發電規模增至百萬瓦(MW)等級,並建置陣列式發電機組,成為台灣能源結構中的穩定力量。

海洋能源大觀園

在討論海洋能源之前,海洋大學海洋環境與生態研究所特聘教授蔣國平認為,需先了解海洋能源的定義。「例如,風能雖然相當部分產生於海洋,但不能算作海洋能源。」蔣國平解釋:「真正的海洋能源,是利用海洋內部的自然力量,將其轉換為能量。」

海洋能源的類型,主要包括波浪能、潮汐能、洋流能和溫差能。潮汐能是目前較成熟的技術之一,但尚未達到商業化水準,在本島發展的可能性較低,但在離島有一定的潛力,例如馬祖。至於洋流能,尤其是黑潮能,技術上雖然前景看好,但實際發展面臨挑戰,例如台灣東岸深海錨碇、海底電纜傳輸等海事工程問題。而溫差發電,在台灣並沒有相對應的自然條件,目前僅有利用液化天然氣加以氣化所產生的溫差,而非實際的海水溫差發電。

海洋大學校長,同時兼任河海工程學系講座教授的許泰文進一步介紹波浪能的發電形式。

「波浪能發電機主要分為三種類型,首先是點吸收式,主要應用於外海,利用上下運動的模式來驅動發電,其次是搖擺式與底碇式。波浪發電使用錨鏈定置,在抗颱抗浪方面存在著重大缺陷;近年國內有研究機構投入開發,並與海大合作進行數次測試,效果不盡理想,尤其在颱風等極端天氣下容易毀壞,所以發電效率與穩定度難以保證。」

許泰文感慨,即便是建置於岸邊的波浪能發電機,也存在許多困難,「例如,在防波堤上建置發電機的方案,雖然看似可行,但對防波堤結構造成的損壞,以及船隻進出的衝突問題,使得實際操作面臨不小阻礙。」