一秒激怒許多捷克人最快的方法,大概是稱呼他「東歐人」。一秒之內,你可以把整桌歡騰的氣氛弄僵:有的人急得站起來,糾正你應該改稱「中歐」,有的誇張地聳聳肩,回座位喝起他的啤酒,把你當空氣。這時,如果想火上加油,你可以提起那個醉酒總統帶頭改了十年的新國名Czechia,一邊看著整桌人開始吵起來,一邊倒回座位:換你喝酒、聳聳肩。

一塊土地,兩個國名,多種認同。有沒有種很親切的感覺。

哪邊是東?布拉格老城區東邊,有道十九世紀興建的紅磚鐵路橋,像城牆般,將舊城內外分隔開來。地方傳說裡,一百年前這橋有個綽號:亞洲橋。離開精雕細琢電車穿行的巴洛克城區,穿過鐵道下拱廊,外面那片打井燒柴放牧墾殖、蠻荒尚待開發的「亞洲」,就是東方所在。千百年來,在那頭地平線上,蒙古鐵騎滾著煙塵出現過、土耳其人也推著攻城巨砲接近過。恐懼下築起的高牆,至今仍聳立城郊山坡,俯視著百萬人口的小城。

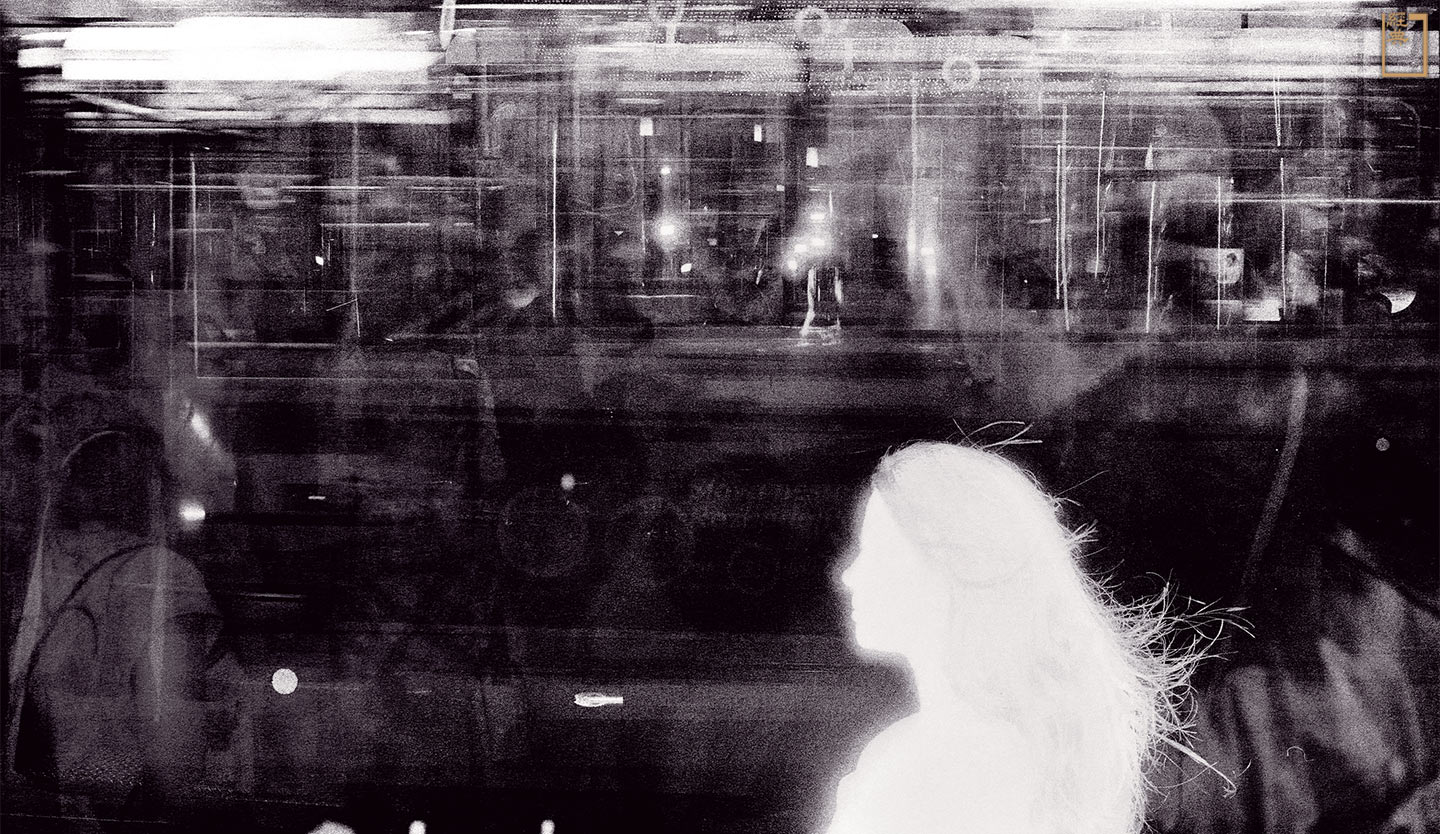

「你喜歡土耳其人嗎?你喜歡那些異教狗嗎?你不喜歡……對吧?」好兵帥克問道。這本一九二三年出版的國民小說,仍記載八百年來被支配的恐懼,那恐懼從遙遠的東方來。一九六八年,來自「亞洲」的蘇聯坦克,終於挺直砲管穿入橋下拱廊,碾進市中心廣場,壓碎短暫的自由夢。

哪裡是東方的起點?或者我們該問:哪裡才是「他者」的起點?千百年過去,從遊牧到帝國,再到共產與共和,無數外來勢力以各種方式前來,把它畫入地圖上各種歪斜疆界裡:這是神聖羅馬帝國的成員、奧匈帝國領土、納粹第三帝國的「保護國」,也是戰後鐵幕陣營的前線。蘇聯人硬把波西米亞人使用千年的白獅徽章頭頂扣上顆共產紅星、國名中間強塞一個字,成為他們的「社會主義共和國」。而矛盾的是,在接連更迭的臣屬關係下,這片自給自足的土地,又始終維持大致相同的自我邊界。從太空望去,人為邊界消弭的陸地上,這是少數可以循著地理特徵,依然描繪出三面領域界線的國度:北側稜角鮮明的蘇台德、克魯什內山脈,逆時針往西方勾勒一圈,在南側化為深邃的波西米亞森林。至於東側,仍是一片模糊,一如那頭始終曖昧的昔日伴侶,現在名叫斯洛伐克的地方,以及中間曾被以亞洲之名譏笑的鄉下人們。

國家是什麼所建立的?它對我們及這些人來說,到底會是什麼?

二○一一年秋天,我在布拉格機場降落,展開尚不知會無限延伸成七年的電影學院留學生活。落地後學會的第一個字,不是什麼你好、謝謝,是冷冰冰的「zítra」:「明天」之意。時值下午四點五十五交班時刻,人生地不熟、手裡只有智障手機的我,來回一個個窗口,詢問通往城裡的交通方式。一個個窗口在我面前被拉下,另一頭的人彷彿刻意般,丟下一句zítra,開始滑起他們的智慧型手機等待下班,有的還附帶後來知道可以視為舉國招牌姿勢的那個聳肩動作:關我啥事?

關我啥事,是很多人對這個國家的第一印象。捷克人固不是天性冷酷之人,但在熟與不熟之間,有道無比難以跨越的高牆,需要許多輪啤酒,或難以言喻的契機,方能敲開一點縫隙。對於熟稔之人,他們兩肋插刀、在所不惜,帶著斯拉夫人濃烈的感性。同時,捷克人可能最懂得經營家庭生活,每週末市區宛如空城,城郊綠地荒野遍布扶老攜幼運動踏青探險的人們,歡笑聲此起彼落。但在每個人小小涉己事務圈子之間的廣大真空,外人漂泊,不得其門而入。門裡的人肩膀一聳:世事與我何干。

「這國家沒救了!」我尷尬看著剛認識兩週的教授,在本該是一對一諮詢的時段,用一小時向我抱怨這個國家如何被一個「十二人的地下委員會」掌握。他聳動的陰謀論無從核實,而他口沫橫飛、大眼圓睜的戲劇化神情,比他拍過的那些平庸電影好看一百倍。冷漠常意味犬儒,背後是酸楚,以及深沉的無力:無力改變自我命運,也無力改變集體的命運。赫拉巴爾在蘇聯入侵兩年後,寫下他的國族寓言《我曾侍候過英國國王》,裡頭的捷克化為二戰前夕一位小小服務生,流連在不同飯店間,給一個個來往入住的帝王與獨裁者端盤子,其後又在藉以諷喻蘇聯的納粹占領下,交了個時髦德國女友,自覺翅膀長硬了,努力把自己包裝成上等人種,爭取和她生下純血亞利安後代的資格,結果生出的孩子智能障礙。小說遭蘇聯控制的當局查禁多年,在民主化前夕才得以出版,然後被改編成比教授拍得好看一百倍的電影。

隔壁波蘭人總愛以他們犧牲了六百萬人的悲壯二戰史,暗自嘲笑同為斯拉夫血脈的捷克鄰居是投降主義者。對比一九三九年九月波蘭平原上騎兵奮勇撲向坦克的悲劇英雄形象,幾個月前不費德國人一槍一彈,就無血開城的捷克,確實顯得尷尬。德軍開進邊境前一晚,時任捷克總統哈查,卑躬屈膝地主動跑到柏林,表示「願意將捷克國家的命運交到元首的手裡」,甚至緊張到當場心臟病發。屈服只花了幾小時,而接管捷克全境,只花了不到兩天——希特勒事後曾自豪表示,這是他人生中最偉大的勝利。元首隔天雄踞布拉格城堡,宣告這裡成為他的保護國,載走國庫所有黃金,轉頭望向他的下一個獵物。說來諷刺,六年後以叛國名義逮捕並折磨死哈查的,還不是捷克人們,是新的占領者:蘇聯紅軍。

所為何事?也許這是人們心裡最大的疑問,與無力的根源。迎合並未換來好日子,而是長達六年殘酷清洗。布拉格西邊十二公里田野上,矗立著八十二個孩童的銅像,眼神空洞看向虛空,那是一九四二年納粹屠村中被殺害的孩子們,類似事件只是冰山一角。村莊本來有個名字:利迪策,在地圖上悄然被抹去了。這裡或許沒有六百萬駭人數字,有的是更無言的,如銅像孩子眼神般的苦悶。事情就這樣發生,這樣過去。All this happened, more or less.

人們不是沒反抗過。在更長遠的歷史長河裡,爭取自由的憤怒捷克人,曾兩次將帝國官員扔出塔樓,引爆兩場慘烈戰爭。一六一八年那次,三名帝國大臣落入糞坑僥倖未死,連滾帶爬回朝廷報告。同時,捷克宣告獨立,改變歐洲命運的三十年戰爭正式打響。起義軍一路凱歌,一度兵臨維也納,然後回防布拉格,在西郊白山地帶迎來決戰。兩萬軍隊,終究不敵帝國召集的多國聯軍。主事者們被押回城,公開以酷刑肢解處死,以儆效尤。今日老城廣場處決現場,仍以石磚鑲著二十七個紀念他們的十字架,這是反抗的代價。這場戰爭繼續在全歐洲打了三十年,為宗教自由而啟的衝突,迎來世俗的結尾。西法利亞和談會議上,一個新概念萌芽了:主權國家。