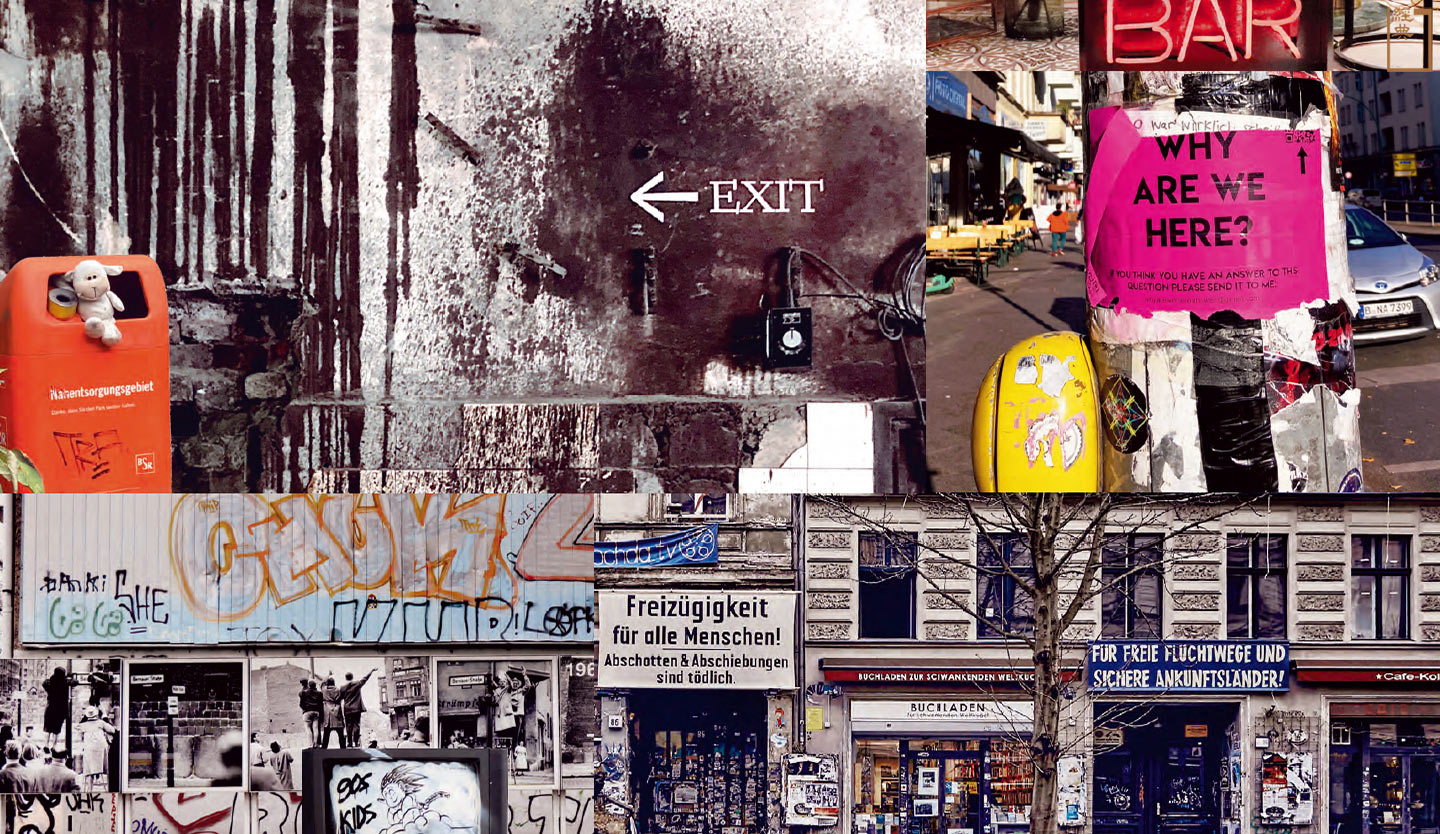

我不知道,我為什麼在這裡。

地鐵的門關上了,起步駛進隧道。月台的黃色售票機,售票機附近遭隨意丟棄的過期車票,車票旁邊的三連座椅,椅子上的街友,全都一嘯而過。隧道漆黑,行進聲響因幽閉而擴張,碰——有人關閉氣窗,稍稍隔絕震耳的轟隆。被人遺忘在座位的Döner香氣飄來,混雜廢氣及隔壁乘客太過濃郁的香水;嬰兒尖叫,車廂底部有人大聲自語。我在門邊凝視玻璃倒映的自己和身後的日常,與不同角度的布蘭登堡門符號交疊。

下一站是目的地,我要將新買的二手桌搬回家。雖然我不知道,我為什麼在這裡。這裡,在這裡的語境,應該是指柏林。

沒有想過有天會在柏林生活,這從來不是我的計畫。

二○一三年因為一場談話,我在語言基礎為零的情況下,衝動地,於秋末拖著行李踏出泰戈爾機場。灰色天空滿是積雲,風很大,細雨飄搖。我茫然在計程車候車區等待卻苦無結果:看著一輛輛白色賓士肆意停下,乘客隨機搶上。記憶裡德國是秩序的代稱,此處卻缺少認知該有的排隊隊伍,我努力從混亂中尋找一線規律。終於,透過專注眼神和面無表情駛來的司機接上了線。

混亂。臭臉。灰濛。是我對柏林最初的印象——當時我尚不知道,它們是最常見的面孔。

短暫於鄰近總車站的中德家庭借宿幾週後,我正式搬進在柏林的第一個家,位於亞歷山大廣場(Alexanderplatz)電視塔對面一棟扁平大板樓內的「一點五樓」。大板樓是東德時期產物,以密集方式的安置人口:每一層樓有十道洞口,通過洞口是向下的樓梯,往下走半層即是兩戶對門開的屋子。與我同住的是一位中國女孩和一位德國男孩,他們說,這叫WG,德語Wohngemeinschaft的縮寫,意思是共同居住,是年輕人節省生活成本的居住型態。中國室友親切地說,住在同一個屋簷下的人,就是一家人。德國室友是房東的哥哥,屋內家具全是DDR時期的留存,是他們這個來自東德的家庭對舊時代的懷想,請我好好使用。

夜裡,我躺在腰部塌陷的單人床,小心翼翼翻身。歷史在我身下,發出受壓迫的抗議聲響,我的重量似乎一不小心會使它坍塌。這裡是我的家了,雖然我還感覺不到它是。

亞歷山大廣場位處市中心的米特區(Mitte),緊挨著名的博物館島。為了節省支出,我每天步行前往查理崗哨(Checkpoint Charlie)附近的語言班,沿途是柏林大教堂,洪堡大學,行過菩提樹下大道(Unter den Linden)左轉往下直走,查理崗哨點眼地位在中央。無論晴雨總有東德打扮的衛兵等待遊客上前拍照,販售當年穿越邊界必備的邊界章。偶遇人潮稀落,衛兵們會來回踱步喊:「以前你有錢還不一定蓋得到章,現在全部給你只要五歐!」

戲謔地,讓過去以另一面貌被記住。

自一九八九年秋季宣布圍牆解禁「立即生效」、人民歡欣鼓舞越過牆的另一頭的那刻起,天際彷如撒布了魔法粉塵,它們緩緩落下,落在街頭巷尾各個角落,閃爍微小的光,低喃地,預告柏林的新生:她將揹起歷史的沉重行囊——共產、猶太人、貧窮一同掛在身上——用新生的步伐,探索圍牆後面的世界。

於是作為一個(新生後的)年輕都市,柏林有太多不成熟,甚至有些任性。任性地不將歷史的沉重視為沉重。她無所畏懼,不屑於新時代潮流的浮誇造作,揹起過往橫衝直撞,大聲自嘲告訴全世界:「我就是窮,但我很性感(Berlin ist arm, aber sexy)!」窮,因為社會主義餵養她的過往。只是全球化浪潮挾著資本滲透地球,社會主義早已成為上一個世代的夢。然即便夢醒了,夢境的體驗仍舊真實存在,存藏記憶,習慣,潛意識底層。隨處可見的玻璃空瓶是個實例:柏林人往往將空瓶隨意放置路邊,為的是方便街友回收換取零錢——城市的雜亂就此多了一個浪漫理由。

混亂,意想不到的規律卻暗藏其中。臭臉,不想為迎合他人而捨棄自身。灰濛,次文化的鮮豔因此更加耀眼。

會是冥冥牽引,抑或過度聯想的自證預言?生於一九八九年十一月的我,和一九八九年十一月新生的柏林,似乎有許多相似之處。探索柏林,也恍若正探索自我。夜裡我走進洪堡大學,聽鞋跟踩上石子路的清脆擴大於靜謐,好奇那些書中具名的亡靈是否正在身側遊蕩。據說人的靈魂碎片會隨作品留下,成為微光,那麼洪堡大學肯定是最亮的地方。這個曾由黑格爾領頭的大學,是成就無數思想的殿堂——牆上高舉馬克思的句子:哲學家用不同方式解讀世界,重點在於改變世界。

一起,改變世界吧?我仰望文字,決定要成為殿堂內的一員。儘管後來才懂得,年輕的心無畏,不過是無知帶給了它勇氣。