清明前後風向逆轉,即使偶有鋒面也是扭捏快閃,氣勢已盡。溫熱的太平洋氣團隨日晒角度逐步往北推進,季節轉換,冷熱更替,海面上鬧了一季的北風浪,如花季過去的花蕊不再趾高氣揚。

台灣東部太平洋海域,明顯一閤一開兩個季節。中秋過後到隔年清明大約半年的東北季風期,這期間漁港幾近停擺,漁家稱為「束海」,意思是漁季結束了;直到隔年清明到中秋這段春夏期間,海事流通,海洋開門。

二○二○年公認不是好年,新冠病毒在跨年後引爆疫情全球肆虐,到處封城鎖國,機場一片蕭條。台灣因為防患得宜,出國旅行雖不可得,但清明後國內疫情趨穩,旅遊活動出口轉為內銷,並未影響清明後依序敲鑼開門的各種海洋活動。

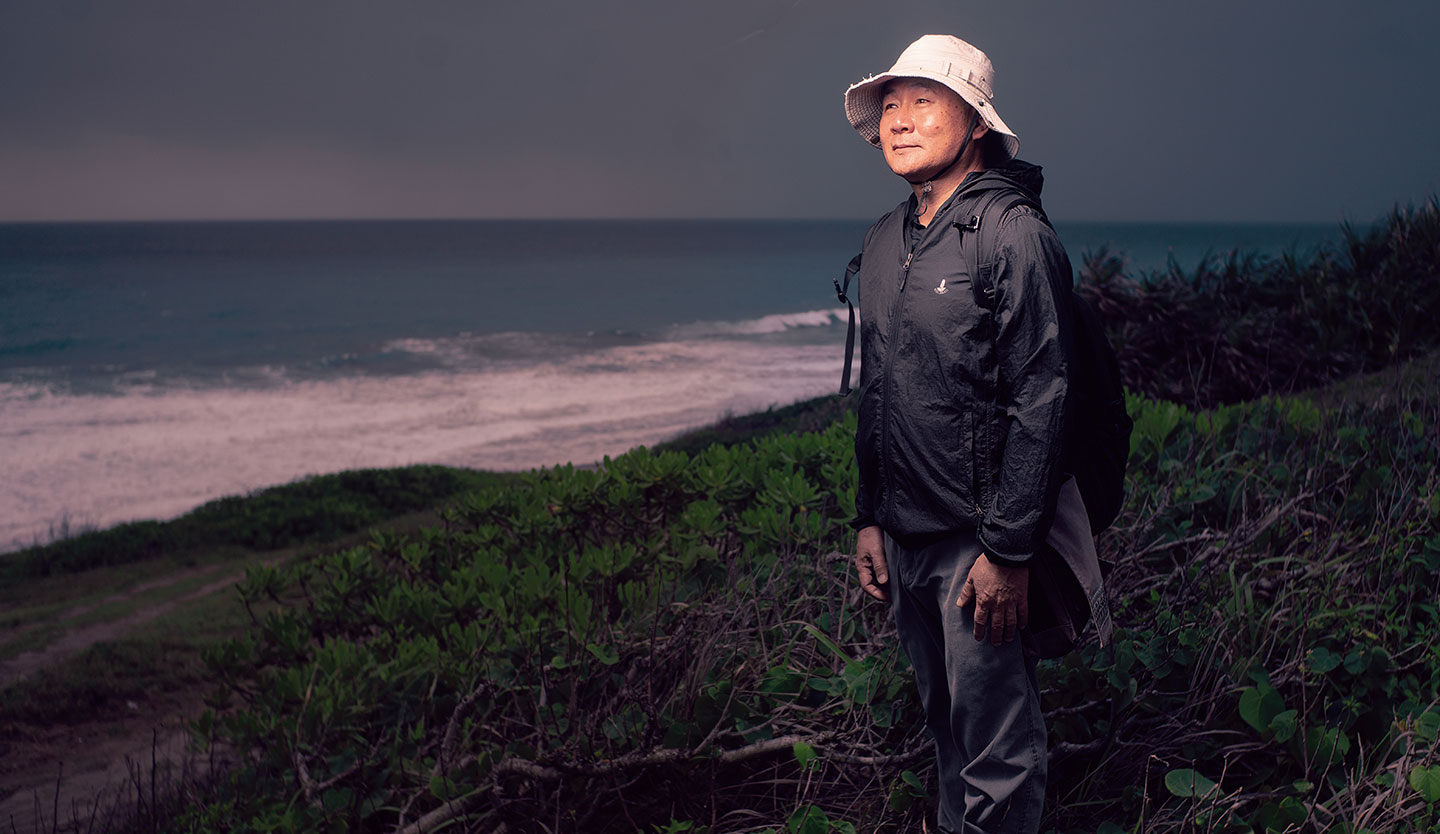

瘟疫流行是陸地上的事,海上鯨豚來到船邊並無社交距離考量,牠們自在群聚一樣活潑熱情。二○二○年五月到八月,我們從花蓮港出航五個特別航班,每趟航程約五小時,並鎖定出航目標——尋找太平洋抹香鯨。

回訪花小香π計畫

海洋無可預約,大海的遼闊深邃與神祕,沒有任何討海人敢打包票今天一定能抓到某種魚,也沒有任何一位賞鯨船船長敢誇言航途中能遇見哪一種鯨豚。有位朋友聽我說明尋找太平洋抹香鯨的計畫後,笑著說:「簡直是大海撈針,不曉得你執行計畫的信心來自哪裡。」

計畫籌備期間,恰好看到一部報導澳洲南部原住民召喚鯨魚的紀錄片。他們用白石灰在裸露的胸前畫一只像是「π」字的鯨尾,然後在崖上載歌載舞進行召鯨儀式。沒想到崖下果真有鯨魚被召喚前來,這情景讓拍片團隊無不瞠目結舌。澳洲原住民相信,鯨魚是創世紀的祖先,他們在崖上進行的召鯨儀式其實是在召喚祖靈。

我們尋找抹香鯨的航班也稱得上是儀式吧,並不為了召喚什麼,而是盡台灣社會的本分作禮貌性的回訪——「回訪花小香π計畫」。

「花小香」是一頭太平洋抹香鯨的名字,經由PHOTO-ID個體辨識,牠已被海上工作伙伴記錄到自二○一四年迄今,五年十次,出沒於花蓮沿海。賞鯨活動一年中出航大概只有半年,茫茫大海中,鯨點與船點相遇的機率其實並不高,因此判斷,花小香應該是經常出沒於我們海域的太平洋抹香鯨,直接說,花小香就是台灣的太平洋朋友。當然不只花小香,近年來被我們記錄到反覆來到花蓮海域的太平洋抹香鯨多達八頭。

長久與海處於不合理關係的台灣,我們社會普遍知道台灣黑熊、黑面琵鷺,但甚少人知道,大洋中這些足以代表台灣且身長達十八公尺、重五萬公斤的太平洋「大」朋友們。

如海神使者的太平洋抹香鯨們屢屢到訪,然而台灣社會似乎沒當一回事。這個回訪計畫,設定花小香為太平洋抹香鯨的代表,而我們航出的這艘船將代表台灣,船上的每個人都將以「使者」的身分出航。

「回訪花小香們」意思清楚明白,而計畫中的「π」字,或可稱之為「台灣π」,是台灣以海床視角東望西太平洋的圖案,π字上緣是台灣東岸陸地邊坡,東南向伸出的呂宋島弧是π的一隻腳,而東北向伸出的琉球群島是π的另一隻腳。

黑潮流過π的內緣,黑潮流速、流量都相當驚人,海流摩擦π字內緣陸地邊坡,引發湧升流,將海底深層的有機質翻湧到水表附近,形成大洋海域的生態區。尋找抹香鯨的航線,若沿著這π字來作規畫,應該比較有機會找到牠們。

大洋一望無際似乎毫無根據,這也是為什麼大多數朋友不看好這個計畫的原因。然而大海並非完全無跡可循,如鯨尾開展的「台灣π」便是茫然大洋中隱含的依據。

可遇不可求的旅程

五月三十一日,第一趟回訪抹香鯨的航班於午後一點三十分出發,我們搭乘五十噸的賞鯨船多羅滿一號,懷抱著不輸給夏日午後因旺盛對流而恣展在天邊的積雲,船上共四十八人,除工作人員外還有多位支持計畫的朋友一同參與。

這不是一般兩小時的賞鯨航程,我不免擔心,對於船上沒有太多航海經驗的朋友,是否耐得住漫長航程中枯候的寂寥。無論天候海況,航海無可避免的是顛簸和單調,若要覺得航海是一種享受,必然是從甲板適應期進階後才有可能。適應期間唯一能打破魔咒的,便是航途中出現了特殊風景。

經過說明,大家都能理解大海中可遇不可求的道理,但因為計畫目標明確,儘管這海域的海豚發現率高達九成,但野心暗地裡被養大了,船上期望的水池子裡除了抹香鯨恐怕已容不下其他。

果然順利遇著了幾群海豚,船隻與牠們才相處一下子,尋鯨甲板上便有不少人輕聲說了兩字:「放過。」意思很清楚:我們的目標遠大,別浪費時間與小海豚周旋。

確實如大海撈針,五小時航程就在好高騖遠的氛圍中匆匆流過。當船隻掉過頭,航程來到不得不返航的這一刻,我轉頭看見山嶺上的層雲忽然裂開孔洞,夕暉從雲縫射出光束圈照耀海面。我特地踮了踮腳跟,專注望向那像是被探照燈照住的海面,想起自己年輕時在海邊流浪也曾見過類似光景,當時有感而發在筆記本上留下幾句:「天神用最後的光窺視海面,光影中魚鰭洶湧,似在爭食關門前的最後救贖。」返航這一刻,我想像那光圈裡也許真有魚鰭或鯨尾。