多雨的海港,是滋養我人生最重要的「水分」,我從小在不知不覺中吸收,卻要等到心智成熟了,才能夠領悟。

雨港的養分

台灣每年十月至隔年四月吹東北季風,為北部帶來雨量,基隆首當其衝,中南部則因地形而有風無雨。基隆的雨,除了東北季風雨,還有春雨(三至四月)、梅雨(五至六月),以及夏秋不可預料的颱風雨(六至十月)。基隆一年下兩百多天的雨,尤其冬天常下不停。基隆俗語說:「雞籠天,雨傘倚門邊」(台語倚音uá),雨傘要放在門邊備用;又說:「雞籠雨,卌九日烏」(台語卌音siap,為四十sì-tsap的合音字),可能連續四十九天陰雨。

基隆不但多雨,而且下的是酸雨(雨水ph值小於5.0),幾乎每年超標,還常全台最高。根據氣象局的說法,基隆位於東北季風等鋒面最先到達的地區,雨水最多,也帶來較多偏酸性的懸浮微粒,雨水最酸。

多年來,基隆給人被雨淋到抬不起頭的印象,暗黑的房子,潮溼的街道……。我回想一九六○年代還是小學生時,我看過日本時代留下來的基隆驛(基隆火車站,有鐘塔的文藝復興式建築,一九六七年拆除),大約在冬季,車站前很多三輪車,車身披著帆布,車夫穿雨衣戴斗笠。我也是每天穿雨衣上學,教室後面牆上有一排鐵釘,可以掛五十件雨衣。

基隆俗語說:「雞籠人會閬/軁雨縫」,「閬」(làng)是騰出,「閬雨縫」就是趁著雨暫停的空檔做事;「軁」(nǹg)是鑽,基隆人真的會鑽雨縫?

所謂「閬/軁雨縫」,我想有兩種解釋:一是把握在雨停的時間工作,一是努力在惡劣的環境找出路。

旅行美食作家舒國治來基隆考察,他跟我說,基隆人在陰鬱、狹窄的環境中打拚,將來必出偉人!當時我聽了覺得好笑,但後來想到,基隆每位辛苦工作養家的人,都是家庭的偉人。

洗滌悲情 開啟創意

雨是基隆的沉重與負擔,教我忍耐與勤勞。另一方面,雨也是基隆的美麗與浪漫,教我樂觀與正向。

在雨中,山朦朧,海朦朧,人也朦朧。雨帶來美景,也產生情境。以基隆為背景的台語歌〈港都夜雨〉唱著:「路燈青青照著水滴,引阮的悲意」,其原曲是楊三郎一九五一年在基隆美軍俱樂部以小喇叭吹奏的〈雨的Blues〉。雨雖憂鬱,也能起舞。

記得在一九九○年代,我曾想過基隆可以蓋一座「雨博物館」,展示雨的文學、美學、科學,還有對流雨、地形雨、鋒面雨、氣旋雨等各種雨的體驗區。我也想過以基隆的雨、十七世紀西班牙人在和平島建城的歷史,在和平島開一間叫Rain & Spain小咖啡館。

今天,基隆人面對惱人之雨,老輩早已不以為意,但年輕人卻試圖從中尋找創意。

冬天的基隆海邊,過去幾乎沒有遊客,但近年和平島公園卻順勢推出「掀風潮」活動,吸引很多遊客穿著雨衣走向海岸,在風雨中觀賞海浪。基隆年輕人創業的餐飲、文創品等店家,聯合推出「亭仔咖」雨天行銷系統,每逢雨天就一起打折等活動,希望把基隆多雨的印象轉化為正面的行銷力。「亭仔咖」源自台語「亭仔跤」(tîng-á-kha),意即騎樓,這是多雨地區的建築樣式。

基隆港的國門廣場,在二○二二年「基隆城市博覽會」展出朱銘的「人間系列:紳士」雕塑作品,那些撐傘的紳士,在雨中更有意境,吸引眾多遊客合影,二○二三年繼續借展至十月十日,時為基隆新地標。

如果說雨幫助我成長,那麼海與港就擴展了我的視野。

看海的孩子不畏遠方

從小就常去海邊遊玩,或在西岸的外木山,或在東岸的和平島、八斗子。在海邊接近海洋生物,我看到岩石上的「海虼蚻」(海蟑螂)、礁石間的「白底仔」(鱗形斜紋蟹)。我會釣「象魚仔」(臭肚魚)、「硬尾仔」(竹筴魚)、「花飛」(鯖魚)、「刺龜」(刺河魨),羨慕有高手釣到「烏鱠仔」(黑鯛)。我也會翻石頭撿「珠螺」,戴蛙鏡潛水挖「刺膽」(海膽)。

在漁港,我看過漁船卸貨,有「小卷」(鎖管)、「透抽」、「仔」(梭子蟹)、「白帶」、「嘉」(真鯛)、「赤」(黃背牙鯛)、「紅甘」(杜氏鰤)、「煙仔」(鰹魚)、「煙仔虎」(東方齒鰆)、丁挽(白肉旗魚),認識很多海產。

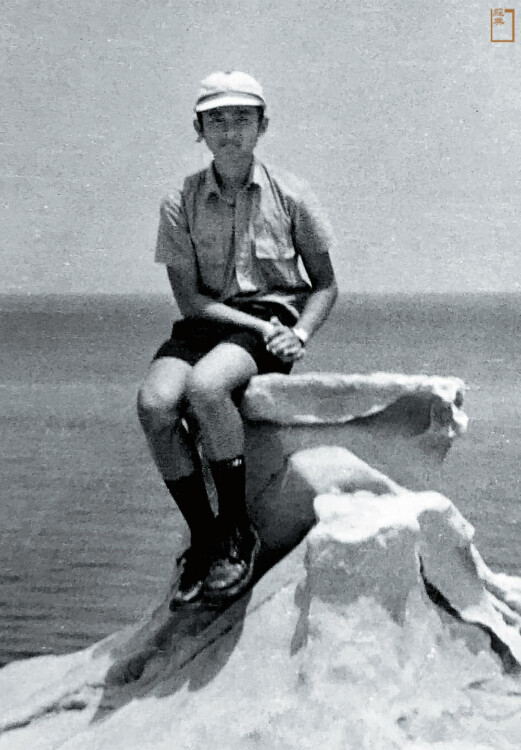

我也喜歡在海岸看海,尤其在和平島、八斗子面海的小丘,看向北方海上的基隆嶼。地球是圓的,所以看不到海的盡頭,我後來知道還有更遠的北方三島:花瓶嶼、棉花嶼、彭佳嶼,再更北就是琉球、日本。在基隆的海邊,我也常看到海上的輪船,有的準備進港,有的正要駛離。我很早就知道,海不是阻隔,而是寬廣的路。

我想起和平島出身的藝術家陳淑華跟我說:「看海的孩子不畏遠方。」

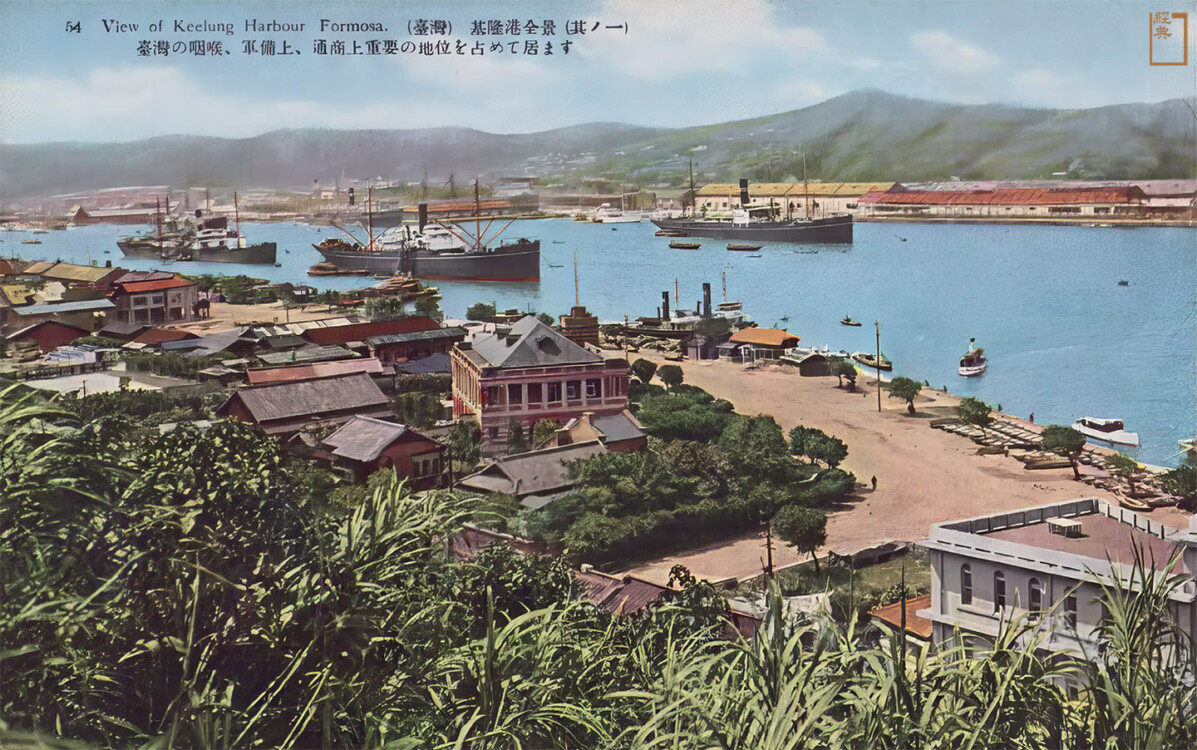

基隆港是天然的岩岸海灣,自古就是台灣的重要港口,在日本時代興建現代化的國際商港,戰後至今仍是北台灣的海運樞紐。

我家祖輩從外地遷來基隆港謀生,後來取得「船舶供應商」(Ship Suppliers)的執照,從事供應船舶、船員所需食物、生活等用品的工作。因此,我從小就在基隆港區走動,看到很多外國的船舶和船員。

越戰期間(1955-1975),我家是美國海軍第七艦隊在基隆港的食物供應商之一。我曾看過停泊基隆港碼頭的美國軍艦、潛水艇,還有美國大兵進出基隆港邊的酒吧,帶著吧女逛街。

基隆港西岸的二號、三號碼頭,從日本時代以來就是客運碼頭,我家的商行就在附近。我從小就看到,往返馬祖的軍人和旅客都在此搭船。後來才聽說,戰後中華民國接管台灣的軍隊和公務員、一九四七年二二八事件的清鄉部隊、一九四九年撤來台灣的百萬軍民,都在此上岸。日本時代,當年日本人、台灣人也是由此客運碼頭出入台灣。

百年來,基隆港西二、西三碼頭上演無數送往迎來的悲喜曲。因此,基隆市政府已在二○一四年將西二、西三碼頭倉庫列為歷史建築。

基隆港除了帶來外國船、外國人,也帶來外國貨。

從委託行「看見」世界

戰後,台灣直到一九七九年才開放國人出國觀光,讓國人可以採購外國貨回國。在此之前,基隆以港口之便,有很多商船、遠洋漁船的船員攜帶「舶來品」(台語俗稱鹹水貨)進來,成為集散地,「委託行」應運而生。

所謂「委託」,名義上是攜帶者將貨品委託寄賣,但各種貨品都有行情,所以大都由委託行直接收購。另外,委託行也會請船員買回暢銷貨品,或接受客戶委託請船員買回指定貨品。當時的舶來品主要是日用品、衣物、食品,大都來自鄰近的香港、日本,以及美國等。

船員帶舶來品入關有其限制,過量會課重稅,如何把更多貨品從船上帶出碼頭而不被發現?雖然船邊及碼頭都有警察,但船員自有門路,可交給仲介或直送委託行。除了船員,還有一種基隆人稱之「海蟑螂」(台語稱海虼蚻,hái-ka-tsuaáh)的走私者,他們總有辦法躲避警方巡查,甚至以舢舨直接上船取貨。

基隆委託行盛行期間,最多有兩、三百家,吸引台北等外縣市客人前來購買舶來品。我還記得,我的第一件風衣,就是爸媽在委託行買的日本貨。當時,委託行販售的國際品牌食品,包括鮑魚罐頭、螺肉罐頭、可可粉(鐵罐裝)、咖哩粉(玻璃罐裝)等,都進入了基隆的餐廳、攤店及家庭。

如此,我從小就看過外國船、接觸外國人、使用舶來品,也算是培養了「國際觀」吧。

從「台灣島史」的概念來看,我認為基隆有兩大具有國際性的文化資產:一是從清代至今的「鷄籠中元祭」,一是大航行時代,十七世紀西班牙人在基隆的考古遺址。

全球對鬼最友善的城市

二○○八年初,文建會依「文化資產保存法」公告「鷄籠中元祭」為 「重要民俗」,這是台灣第一個國家指定的重要無形文化資產(至今已指定二十多個),彰顯這項民俗活動的意義。

農曆七月十五日是古代東亞、東南亞「漢字文化圈」及佛教信仰地區的中元節與盂蘭盆節,但各國重視程度不同,祭祀對象有相同也有差異,例如:韓國人祈慶豐收,日本人祭祀祖先,越南人孝敬母親,華人普渡孤魂。

台灣的「中元普渡」強調祭祀孤魂,與早年閩粵移民遭遇很多死難的歷史背景有關。基隆中元普渡的規模在台灣最為盛大,可能因歷來陸地加海上的死難最多。

基隆在歷史上發生的死難,除了早年閩粵移民共同的渡海、傳染病、族群衝突之外,還有西荷、荷鄭、清英、清法、日軍征台(乙未)、美日太平洋等國際戰爭,戰後的二二八事件,以及無數的船難、落海等。

「鷄籠中元祭」源自漳泉械鬥、瘟疫之後的中元普渡祭祀活動,由各姓宗親會輪流主普,展現先民消弭族群紛爭的智慧:

一、以姓打破籍貫:以姓為主辦單位,就是以血緣的姓來打破漳泉的籍貫,由同姓的漳泉人來合辦祭典。

二、拚陣頭較好打破人頭:以盛大的祭典,把殺人流血的械鬥,導向迎神賽會的競爭。

「鷄籠中元祭」自一八五五年舉行至今,我建議將來擴大國際參與,以慈悲、和平為主題,與各國的中元節、盂蘭盆節觀摩、交流,並邀請他們組團參加,一起營造基隆成為「全球對鬼最友善的城市」。

二○二一年底,基隆太平青鳥書店開幕期間,曾請我用一句話表達基隆印象,說要印在布幔上,懸掛在三樓空間,於是我寫:「基隆自古世界港,停泊多元族群,堆疊了豐厚的文化底蘊。」這句話也是我研究基隆歷史文化的方法,出自曹永和的「台灣島史」史觀:跳脫政治史、國家單位的框架,把台灣放在世界的座標上,呈現史前以來所有人類族群與這塊土地互動的歷史。

從台灣島史看基隆

以此來看,台灣歷來的多元族群,引進世界各地的多元文化。基隆本為北台灣的天然良港,自古就是台灣的國際港口,在歷史上成為跨國越洋族群活躍的舞台,也堪稱台灣多元文化的縮影。

我本是台灣歷史研究者,又在和平島附近住了三十多年。因此,十七世紀西班牙人在「艾爾摩沙」(台灣)的「雞籠」(基隆和平島舊名)建立城堡及教堂,展開殖民、貿易、傳教的歷史,對我是無比的吸引。

自二○一一年以來,台灣、西班牙學者組成的考古團隊,在和平島進行西班牙「諸聖教堂」遺址的考古,至今已挖掘教堂後殿牆基及墓區,共有二十具墓葬人體遺骸出土,其中有幾具已鑑定是歐洲人,另有卡拉瓦拉十字架、皮帶扣等西方文物。

我因熟悉這段歷史,大約從二○一三年開始產生寫小說的念頭,二○二一年九月,出版了歷史宗教小說《艾爾摩沙的瑪利亞》。對我來說,西班牙人在台灣十六年(1626-1642)的歷史,不但是鄉里的歷史、基隆的歷史,也是台灣的歷史、世界的歷史。

當年,歐洲的軍人、商人、傳教士前來亞洲的動機是為了3G:God, Gold, Glory。軍人和商人掠奪了殖民地,但個人和國家是否贏得了榮耀?歷史自有評判。那些為了傳福音而來的傳教士,卻留下因信念而奮鬥犧牲的故事,讓後人憑弔。

二○二二年的「基隆城市博覽會」,定位「基隆蛻變」的願景與價值。我很榮幸列名策展顧問,策展團隊請我寫一句賀詞,我寫:「重新認識蛻變中的台灣頭」。「台灣頭」之名,來自台灣在日本時代一九○八年完工通車的「縱貫線」鐵道,以基隆為起點,因此有了「台灣頭行到台灣尾」的俗語。

然而,「台灣頭」隱喻的領頭,也顯示時代的變遷。過去,基隆港市已經沒落很久了,在前基隆市長林右昌任內(2014-2022),因爭取並執行文化部資助的「大基隆歷史場景再現整合計畫」,讓很多塵封的古蹟復活,翻轉了幾十年來的基隆印象。如此,基隆不再只有小吃和海鮮,基隆重現珍貴的歷史文化資產,不但鼓舞了基隆人,也吸引外地人前來基隆創業。

近年來,我看到很多基隆的年輕人,他們未曾看過基隆的繁華,只有經歷基隆的沒落,卻仍抱著希望,以文化創意、永續理念為基隆打造未來。在基隆出生長大,如今成為「基隆年輕耆老」的我,無形中也增加了使命感,將繼續書寫、講古、帶領走讀基隆。