防疫停聽看,少欲心自在

我們應停、聽、看,停下對名利的追求,思考生命的價值,將紛亂的心態、高升的欲望轉變過來,也讓疫情期間誠惶誠恐的心重獲自在。想想眼前的物質需求是想要還是必要,節省一點,調整生活習慣。

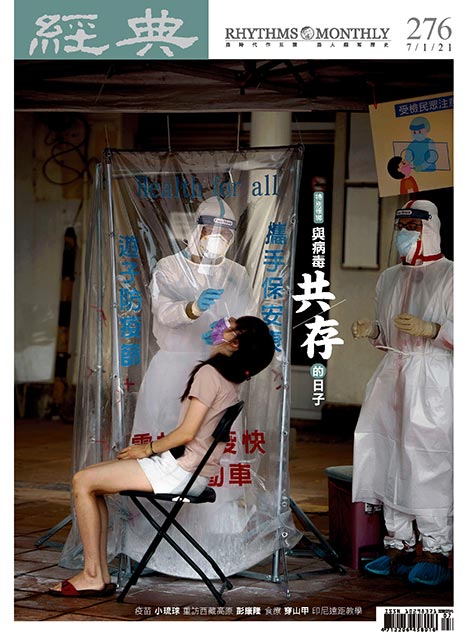

今年的五月,很悶、很憂、很痛

疫情讓我們很悶,染疫者讓我們很憂,往生者讓我們很痛。醫界大老楊思標教授往生,和慈師父同天捨報,因緣不可思議,或許是約好同行吧!他們善與愛的漣漪正在不斷延伸與擴散,這是人生的價值,也是生命的意義,值得緬懷與景仰。

怎一個老字了得

在這新冠肺炎壓境之際,也許有人會擔心我這把年紀還到醫院工作,但個人倒覺得在這關頭,雖然無力從事第一線防疫工作,但還能繼續披上白袍,像這幾天以電話為老病人看診開藥,免得他們在疫情盛行之際,還要到醫院拿藥,更深感這職業的意義。但我非常清楚,「老」是人生必經的一站,我會謹記邱吉爾的瀟灑名言,「酒店關門我就走」……。

談談幾個科學家的軼聞

去世已五年的黃克孫,物理之外,把波斯經典詩作《魯拜集》譯寫為文言文,早是學界美談,陳敏在《科學的人文》中也有許多他對中國傳統典籍的體悟。面對科學中的名聲爭奪,《論語》中說的「人不知而不慍,不亦君子乎」,應該也是很好的一種人生境界。

就像一幅畫 花蓮大富的村中歲月

畫家筆下的綿延山巒,靜靜環抱小村大富,也縈繞著彭康隆的整個童年。日升日落,雲霞霧色,眼目所及的絢爛與平淡,外化為畫,內化則成彭康隆的生命基底。

疫苗 生產與分配的正義

此次的新冠肺炎全球大流行,各國的反應及表現將決定二十一世紀對全球健康政策及措施的影響力。國際正義難尋,台灣若能團結以防疫及疫苗產業破除疫苗種族隔離(Vaccine apartheid),達成疫苗正義,將獲得國際的尊重。

溫柔的力量 mRNA疫苗發明者的故事

RNA疫苗的誕生看似光速,實際上,卻是許多科學家的心血結晶。其中關鍵推手凱特琳.卡瑞柯博士,投入研究達四十年,漫長歲月裡的種種挫折,在她接種疫苗的剎那,有了暖心回報。

疫情下的小琉球

進入第三級警戒後,小琉球各風景區皆暫時關閉;杉福潮間帶管制區原本長期遭遊客踩踏、造成生物多樣性減少。現在不再有人類干擾,海洋生物終於能休養生息,漲潮時游進潮間帶覓食的海龜,在此享受片刻安寧,人類活動暫停的此時,對多數生物卻是療癒。

重訪西藏高原 疫情蔓延下的祕境之旅

網路世代下,西藏祕境聖地變身觀光勝地,聖俗融合,衝擊文化與信仰。

食療 用飲食與身體對話

食療,顧名思義即「透過飲食來治療」,運用食物的特性來緩解不適、預防疾病,達到自我保健;但如果一知半解、盲目追求,或者「過猶不及」,養生不成,可能還會養出病。認識自己的身體、與身體對話,才能找回健康狀態。

居家學習不上網 印尼偏鄉教師的另類教學工具

偏鄉孩子因網路訊號不佳與經濟拮据等限制,雖突顯網路教學的窒礙難行,卻也激發無限創意。原以為在家學習兩週便可返校上課,但疫情嚴峻而居家學習已逾一年;印尼與全球孩子都飽受衝擊。

盔甲精靈穿山甲 疫情下被定罪的受害者

穿山甲雖被部分科學家認為是傳播新冠病毒的元凶之一,但目前沒有明確證據。穿山甲對人類並無威脅性,經常被人類視為佳餚或藥材,面臨瀕臨滅絕的危機。

世界珍稀古地圖中的臺灣 從古羅馬到日本帝國,跨越2000年,從83幅精緻稀有古地圖發現臺灣

臺灣在哪裡?這簡單問題的背後卻隱藏著複雜難解的恩怨情仇。作者耗費十年,從近千幅古地圖中尋找臺灣,多面向探討世界眼中的臺灣樣貌。