臺灣在哪裡?這個簡單問題的背後卻隱藏著複雜難解的恩怨情仇。在國際地位上,臺灣曾是聯合國安理會五個常任理事國之一的政府所在地,舉足輕重;但在政治現實中,臺灣也曾被眾多的盟友背棄,嘗盡世態炎涼。

臺灣雖然沒有被擊倒,但打落牙齒和血吞的滋味卻如此苦澀。「行不改名,坐不改姓」的基本骨氣,在參與國際活動時,竟然成了能否列席的悲憤抉擇。

從一九四五年日本戰敗無條件投降,聲明「放棄對於臺灣、澎湖群島的一切權利」開始,直到今天,在臺海兩岸長期對峙、國際間爾虞我詐的多次折衝過程中,「臺灣主權未定論」爭辯了七、八十年。

除了主權模糊,臺灣這個亞洲第十大島,中國近海第一大島,只在中國古籍中隱約出現幾次「疑似」的身影,縹緲而模糊,既遠遜於西漢時便設立珠崖、儋耳郡的海南島,更不如一三七二年時向明朝進貢的琉球國(沖繩島)。即使臺灣面積是琉球群島的十倍,仍被貶稱為小琉球,甚至在地圖上被占去位置,消失無蹤。直到地理大發現時期的十六世紀中葉,才漸漸以「美麗島」(Formosa)之名嶄露頭角。

其實早在一千萬年前,因為菲律賓海板塊不斷朝西北推擠歐亞大陸板塊,使得歐亞大陸板塊東緣的海底盆地和陸棚沉積層,逐漸被推升到海面上,與兩千萬年前冒出海面的幾座火山島合為一體,形成一座大島。於是西太平洋的廣大舞臺上,多了一位狀似番薯的新演員,準備粉墨登場,演出歷史大戲。

到了一萬至五千年前,這座大島上開始出現「南島民族」,其中人口最多、勢力最強的西拉雅族,曾經在南部海岸的一個沙洲上建立「臺窩灣」(Teyowan)部落。

明朝天啟四年(一六二四年),入侵的荷蘭東印度公司驅離該沙洲上的西拉雅族人,建立了熱蘭遮城(Zeelandia),作為商館與行政中心。這些外來者參照「臺窩灣」的西拉雅語發音,稱當地為「大員」(Teowan、Tayouan或Taioan)。殖民政府以大員長官為最高行政首長,總攬全島行政事務,同時設有大員評議會,為最高決策機構,因此「大員」也常作為全島的代稱。

崇禎年間(一六二八至一六四四年),明給事中何楷在〈論閩省海賊疏〉中說:「賊窟為何?臺灣是也。臺灣在彭湖島外,水路距漳、泉約兩日夜。其地廣衍高腴,可比一大縣;中國版圖所不載。初,窮民至其處,不過規漁獵之利已耳;其後見內地兵威不及,往往聚而為盜。近則紅夷築城其中,與奸民私相互市,屹然成大聚落矣。」崇禎十二年(一六三九年)給事中傅元初也在〈請開洋禁疏〉中提到,閩海之民「往往至島外區脫之地曰臺灣者,與紅毛番為市。」以北京官話發音的「臺灣」代替「臺窩灣」或「大員」,是最早出現「臺灣」一詞的文獻。

明永曆十五年(一六六一年),鄭成功趕走熱蘭遮城的荷蘭人,建立承天府,將島名改為「東寧」。康熙二十三年(一六八四年),清朝接受鄭氏王朝的投降,將東寧納入版圖,設立臺灣府,臺灣的正式官方名稱從此確定。

事實上,臺灣曾經有許多不確定的古名,從秦代的「瀛洲」、漢代的「東鯷」、三國的「夷州」、隋唐的「流求」、宋代的「毗舍耶國」、元代的「琉求」、一直到明清的「小琉球、雞籠山、東蕃、鯤島」等,眾說紛紜,莫衷一是。

而臺灣的外文名字也不一而足,除了上述的Teowan等之外,還曾經被稱為Lequeo pequeno、Lequio minor(小琉球)、Formosa(福爾摩沙)、Hermosa(艾爾摩沙,西班牙文)、Pakan(北港)、(高砂國)等。

除了名稱之外,臺灣在中國古地圖中的形狀也是一變再變。從最早以一個小黑點的形式出現在「唐十道圖」上開始,到清朝的最後一幅臺灣地圖為止,臺灣島的外貌造型不下十幾種。至於外國古地圖中的臺灣形狀也是不遑多讓,橫豎彎直,甚至一分為三,更是令人眼花撩亂。

名稱與外貌多變的臺灣登上人類文明的舞臺,雖可上溯至五萬至一萬年前的舊石器時代,但一般以一六二四年荷蘭人占領臺灣後,傳入羅馬拼音給原住民書寫當時平埔族語言的新港文為史前與歷史時期的分界點,所以有人認為臺灣有四百年的歷史。

至於早在一千八百年前的吳大帝黃龍二年(二三○年)進征夷州、一千四百年前的隋煬帝大業六年(六一○年)攻打流求、八百年前的元成宗元貞三年(一二九七年)討伐求等數次中國大陸對臺軍事行動,均以招撫、征討、俘虜或宣揚國威為目的,對這個化外之地,並無長遠的教化與開發計畫,因此漢文化並未在這座荒島上扎根。

洪武四年(一三七一年),為了防止沿海奸民私通倭寇,明朝政府頒布「海禁令」,嚴禁私自出海與外國互市,也限制外國商人到中國進行貿易。無法得到明朝政府許可的外國商人,只好與鋌而走險的中國沿海居民做起私販生意,雙方交易的地點包括遠離明朝官府勢力範圍的臺灣。

中國東南沿海地區經過倭寇及海盜多年肆虐之後,駐守江南、浙江的水師防務能力大幅增強,使得倭寇及海盜在當地討不到便宜,只好向南移,以臺灣為基地,將活動範圍轉移到中國、東南亞間海域。明泰昌元年(一六二○年)時,以臺灣為基地的中國海盜據說曾經多達上萬人。

到了清朝,為了斷絕中國沿海居民對臺灣鄭氏王朝的接濟,於康熙元年(一六六二年)下令從山東省至廣東省沿海的所有居民內遷五十里,並將該處的房屋全部焚毀,不准沿海居民出海。此舉使沿海居民生計斷絕,流離失所,「濱海數千里,無復人煙」。

但是,明、清數百年來的海禁政策,反而導致海盜和走私的活動更為猖獗。被康熙朝中部分大臣視為「海外丸泥,不足為中國加廣。裸體文身之蕃,不足與共守」的蠻荒之島臺灣,果然因此成為中國海盜與西方貿易侵略者盤據或藏身之處。

占據臺灣南部大員的荷蘭為了與中國及日本進行貿易,與當時僑居日本最有影響力的海盜李旦合作,而李旦的主要根據地則在臺灣中部的北港。明天啟六年(一六二六年),一直備受荷蘭威脅的西班牙,為了不讓其從馬尼拉到日本的航線被荷蘭以臺灣從中切斷,於是派軍占領臺灣北部的基隆與淡水。此時臺灣島上有荷蘭、西班牙、中國海盜等三股勢力據地為王。

臺灣終於有機會登上國際舞臺,但演出的角色卻不太光彩,既是「賊窟」,又是走私貿易的據點。雖然如此,一五四○年代開始就有外國水手稱呼它「美麗之島」(Ilha Formosa),但直到一五五四年,在葡萄牙製圖家羅伯.歐蒙(Lopo Homem)繪製的地圖《球體投影航海圖》(Planisfero nautico)上才首次將臺灣島標示為Fremosa(應是Formosa的誤寫)。在此之前,西洋古地圖中的中國東南方海面上,不是杳無島蹤,就是有島無名。臺灣在哪裡?

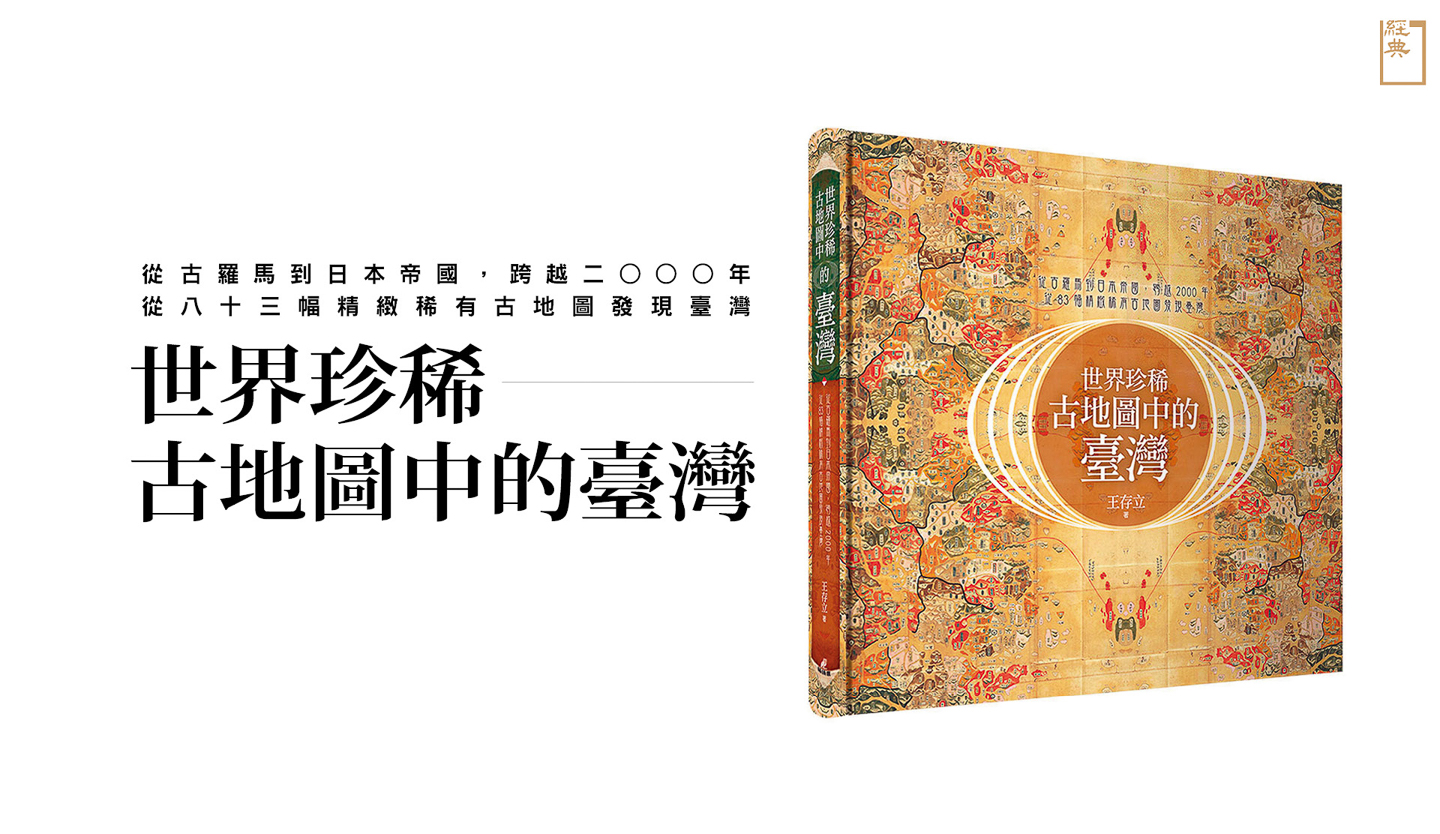

本書雖從好奇的觀點搜尋古地圖中的臺灣蹤影,但更深層的意圖是想從各個面向,探討各國歷代古地圖中的臺灣樣貌,以及當時的臺灣在世界歷史與地理座標中占了什麼樣的位置?因此除了敘述該幅古地圖的繪製背景、繪製者簡介之外,也探討圖中臺灣的呈現方式,以及當時的世界發生了哪些直接或間接影響臺灣的重大事件,採用不違背史實的通俗觀點,與讀者分享古地圖中人事物相關的歷史典故與趣聞。希望在輕鬆的尋幽訪古過程中,進一步了解臺灣這個滄桑而美麗的島嶼。