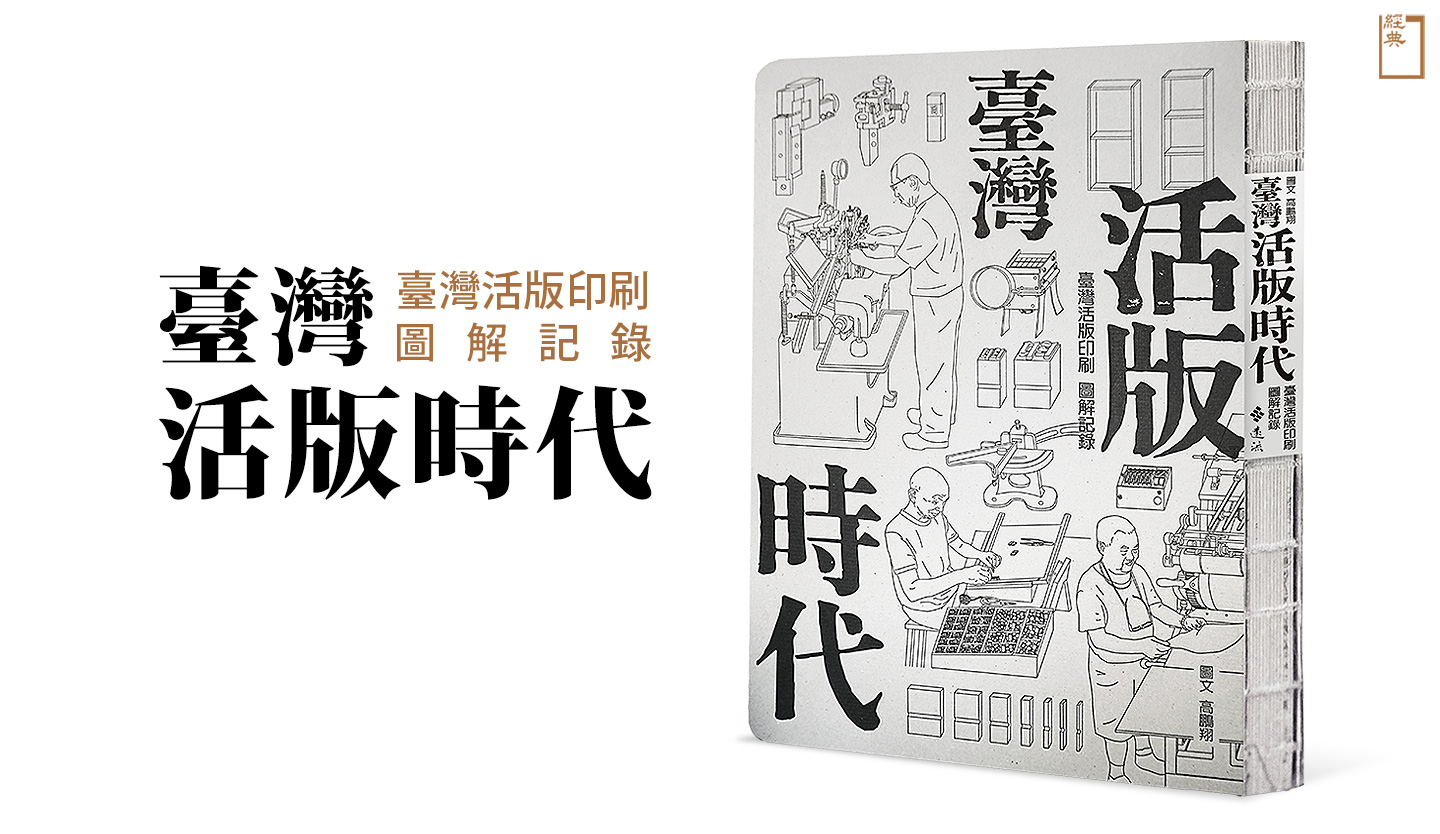

漢文印刷在十九世紀前是以木刻版為主,之後的西式漢文活版印刷,是以西方活版印刷的方式製作漢文活字用於印刷。

臺灣早在十七世紀的荷蘭時代,就已出現以羅馬字母拼寫西拉雅語的新港語,以及古荷蘭語對照呈現的西文的活字印刷品,不過這些印刷品皆是在荷蘭印製,印刷機具與技術並未跟著引入。當鄭成功趕走了荷蘭人後,臺灣又回到了以松雲軒為代表的雕版印刷時代。直到一八八○年基督教傳教士馬雅各(James Laidlaw Maxwel)從英國寄贈一臺活版印刷機來臺;當時在臺灣傳教的巴克禮牧師(Thomas Barclay)為此特地回到英國學習使用技術,並在一八八四年成立聚珍堂(當時因乾隆覺得活版二字不雅而改稱「聚珍版」,所以聚珍堂也就是活版店的意思),才利用西式活版印刷技術,發行了臺灣的第一份報紙《臺灣府城教會報》。當時印刷內容採用羅馬字母拼寫閩南語,有一說法是因臺灣以閩南人居多,加上一般民眾大多不識字,所以最後他們選擇根據閩南語的發音來進行口語傳教。也因為這樣的決定,以致於當從一八○七年起,以英國倫敦傳教會、美國長老教會為主的傳教士與華人印工們,開始在整個亞洲如火如荼地開發使用西式漢文金屬活字之際,被圍繞在相關地理位置中心點的臺灣卻缺席了。

直到一八九五年日本殖民臺灣後,西式漢文活版印刷才正式進入臺灣。

日本時代,大部份日本移民來自關西、九州地區,所以臺灣的活版印刷也深受影響,從不露痕跡地融入臺灣老師傅的用語、工具和工法就可看出端倪。比如西式活版印刷的專有名詞,傳到日本後轉為日語發音,再傳入臺灣,成為師傅們的「臺式日語」專有名詞,像老師傅口中的「K線」,其實是源自日語「罫線」(活版印刷的線條工具)的讀音,而且一直沿用至今。另外,很多工具的形式雖源自日本,但後來也經過在地化的改良。以排版時用的排版桌來說,最早的西式活字排版大多用「手托」,完成局部排版,再組成完整版面;日本關東地區也是用手托,關西地區則多用「ゲラ枋」(gera-pang,排版盤),直接完成版面排版,這部分跟臺灣的排版桌是一樣的做法。只是關西地區的「ゲラ枋」下方是用兩片木頭支撐,臺灣則是做成一個檯座還多了一個小抽屜,但上方的用「ゲラ枋」基本上是一樣的。這些工法和工具的變化,會因地制宜且隨時間累積而有所不同。甚至目前只有在臺灣才能見到「罫線架」,用玻璃作為架中的隔板,隔出的每個空格上下方都貼著用以比對的鉛角,以方便師傅排版時直接取用。此外仿製日本八光的鑄字機與常見的活版車,都源自日本。

西式漢文金屬活字的開發,深刻影響到漢文活版印刷的發展。前期傳教士所開發的明體字,傳到日本後,經過各方多次改刻;尤其是「東京築地活版製造所」的代表活字字體「築地體」,最後成為現代明體字的源頭。繼傳教士之後,在中國本土大量投入楷體與仿宋體的金屬活字開發,已力求回歸中國傳統書法的精神,一九四九年透過「風行鑄字行」傳入臺灣由書法家陳履坦書寫的「華文正楷」,就是當時的代表活字之一;明體字則沿用日本改刻的築地活字的明朝體,即是俗稱的老宋體,臺灣師傅也會用臺語「明朝仔」稱之。經與築地活字的「書體見本」(字體範本)比對後,發現在臺灣,從日本時代的《臺灣日日新報》以至後來的《中國時報》、《聯合報》等眾多報社,使用的亦都是築地活字的明體字,民間因為持續與日本有交易往來,所以除了築地活字,還有秀英舍活字與岩田活字等活字混用。

無論是十七世紀的荷蘭時代的活版印刷文件,或是一八八四年聚珍堂以羅馬字母拼寫閩南語印製的《臺灣府城教會報》,都與目前臺灣的活版印刷形態有所差距。因此直接以這些在臺灣土地上曾有過的活版印刷,來談論臺灣活版印刷的發展,顯然似乎遺漏了什麼。這些早期的西式活版印刷技術,並沒有在臺灣延續發展成後來的漢文活版印刷,反而是在海外發展、經由日本帶入的西式漢文活版印刷,才是現今的臺灣活版印刷的源頭。

由此來看,要了解臺灣活版印刷的發展脈絡,就必須通盤了解整個西式漢文金屬活字的發展過程;因此試著把臺灣活版印刷的發展放進整個西式漢文金屬活字的發展脈絡中,爬梳研究資料,以整個亞洲為視角,運用發展年表與分布圖,將西式漢文活版印刷與臺灣活版印刷的發展過程分成三個階段呈現:前期——基督教傳教士的摸索與開拓、中期——日本的變革與深化、後期——臺灣的傳承。如此一來,或能比較清楚現存臺灣活版印刷的完整樣貌。

鑄字行與印版店

臺灣活版印刷產業的店家型態,基本上可分成兩種,一種是鑄字行,另一種是印版店。鑄字行需要放置鑄字機與幾十萬的鉛字,需要大面積的空間放置字架;而印版店則是放置活版車(平臺式活版印刷機)或是圓盤機(直立開合式印刷機),加上抽拉式字架與排版桌等工具。

北部店家分工比較細,鑄字行的行規是不能經營排版印刷的工作,所以分成兩種業務型態的店家;中南部不像臺北產業密集可以分工較細,店家有些則是混合經營,如嘉義的豐益印刷廠、雲林的華星印書局,就同時擁有鑄字與印刷設備。為讓讀者容易理解,本書將鑄字行與印版店分開呈現,前者為「日星鑄字行」,後者為「承泰印刷」。

鑄字行

店家特色

走進鑄字行會馬上被壯觀的鉛字牆給震懾住,像是身在一本巨大而立體的字典裡,而生出這些鉛字的是構造精密的鑄字機。鉛字是活版印刷的主要工具,臺灣的鑄字行是使用開放式字架放置鉛字,所以需要較大的擺放空間。而且加上鑄字用的鑄字機外,還需放置銅模等設備,因此鑄字行通常會獨立營運,只專注於鑄字相關的工作項目。

工作型態

鑄字過程需要高溫加熱熔解鉛塊再鑄模成型,所以鑄字行的高溫環境相當耗費體力,鑄字師傅長時間工作下來經常溼透衣服。過去活版印刷的時代,鑄字行是不對外開放的,購買鉛字的人必須在門口訂購所需的鉛字,然後再交由檢字師傅根據訂單,逐一將鉛字從字架中取出,這個過程就稱為檢字。最後才將檢好的鉛字交給購買者。

鉛字的販售分成兩種模式。一種是買斷的方式;另一種是購買字數較多,但用完後會回收鉛字,因此只算鑄工和歸還時的十六分之一的損耗費用。過去鑄字行也販售活版印刷的相關材料,如油墨、烤凸粉、竹篦仔(翻紙的竹棍)等。

主要機具

鑄字機,是鑄造鉛字的主要設備。臺灣的鑄字行使用的自動鑄字機多採購自日本的八光機,或仿製八光機的機型,如大光、萬能、三益、永成機等機型。

鑄字行歷史

臺灣過去頗負盛名的鑄字行中,有些創立自日本時代,如秀明社(一九五○年結束營運)、普文鑄字廠(一九三七年至一九九八年)、中南社鑄字廠(一九二八年至二○○○年)。後來,則有一九四九年成立的風行鑄字行,一九七三年成立的協盛鑄字行,與現今碩果僅存的日星鑄字行(成立於一九六九年)等。

據排版師傅吳國賢的回憶,在他還是小學徒時,跑腿買鉛字是他的工作之一,每次去買鉛字時,鑄字行外的騎樓都會有一群小學徒坐在板凳上等鉛字,如果是夏天,鑄字行的老闆娘就會買冰棒給囡仔兄們解暑。

日星鑄字行

位於臺北市太原路,創立於一九六九年,至今已超過五十年;由於二代負責人張介冠先生對家族創立的事業的不捨,和本身對鑄字與活版印刷傳承的堅持,是目前臺灣唯一僅存仍持續生產鉛字的鑄字行。店內除了陳放鑄字機、漢字加上英日文約十五萬個銅模,與無法細估的鉛字外,同時也保留了五、六〇年代的空間氛圍。

日星鑄字行目前在空間使用上,一樓的店面以擺放字架為主,後方為鑄字房;地下室除存放初號字、銅模、排版工具、手動小型圓盤機外,還作為推廣活版印刷活動的交流空間。

鑄 鑄字示範 張介冠老闆/日星鑄字行

張老闆在十七歲時即進入大圓盤印刷廠當學徒,一九六九年日星鑄字行開業後,開始擔任鑄字與經營鑄字行的工作。

鑄字在尺寸上需要極為精準,在說明鉛字的大小號數時,與排版或印刷師傅不同的是,張老闆總是用更準確的「pt」作為單位,換算之間都是以小數點為單位,訪談時常跟不上張老闆的速度。常常跟人形容,張老闆的談話就像鉛一樣,重而有份量。

取出銅模

鑄字前先把需要的銅模從銅模櫃取出。

加機油

鑄字機上有許多用來添加機油的小孔洞,鑄字師傅會在這些小孔洞或依據經驗在其他必要部位,添加機油潤滑。

打開水龍頭

鑄字機在運作過程中,除了機器本身有許多地方需要用水冷卻協助散熱外,更重要的是需以流動的冷水讓鑄型維持在相對低溫狀態,使高溫的鉛液在注入銅模和鑄型後,能夠立即遇冷瞬間凝固成形,因此在開始鑄字前需先打開連接鑄字機水管的水龍頭。

放入鉛塊

在鍋爐加熱過程中,將鉛塊放在鍋爐平台加溫,去除水分、減少溫差後,再放入鍋爐中。除了鉛塊還會加入鑄字過程中廢棄回收的鉛字。

點火開爐

在鍋爐的下方點火,加熱至約攝氏三百五十度,以便將鉛塊熔解成液態。

放入銅模

將銅模放入字母匣,仔細調整字母匣的位置,上下、左右都確認後,再將字母匣與鑄型鎖緊,鬆緊適中,確定兩者密合,不然會導致鉛液自縫隙噴出。

開機

開機後,打開鍋爐的爐針控制桿(習慣沿用日語稱作「クラッチ」[kuratchi,離合器]),將鉛液注入鑄型。

檢查字面位置

確認鑄出來的鉛字,字面位置沒有偏移。如有偏移,則須調整字母匣的位置,直到確認無誤後,再開機量產。