一艘木船的魅影:十人拼板船的誕生

這是我的記憶,也可以說是回憶,從當下我有所思,也是一個海洋民族反思的借鏡。主題是,「我們都住在不同的星球」。

我不記得這張照片被日本人拍攝的正確日期,是何年何月何日?

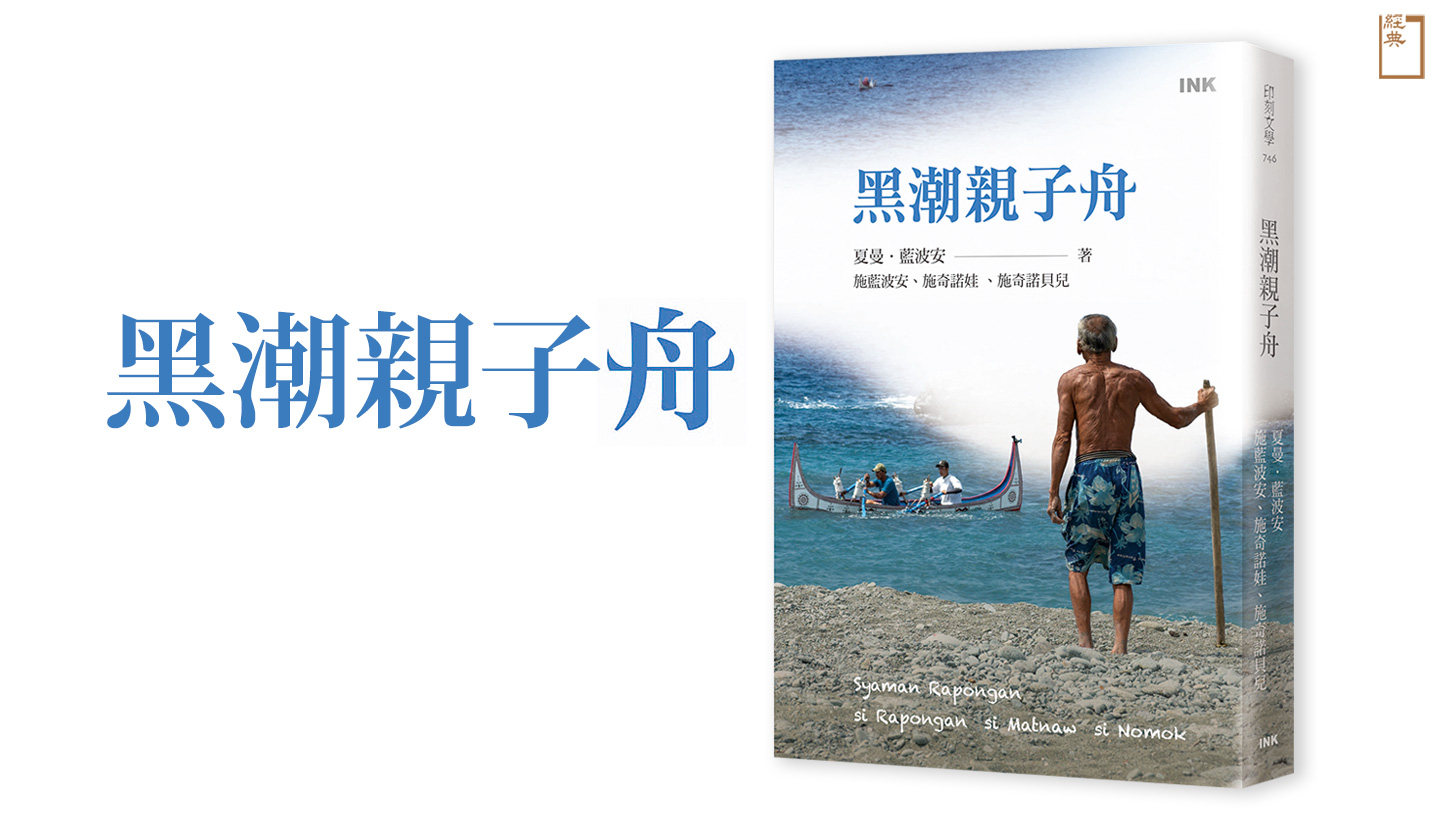

然而,這張照片可以被編輯成一本書的某個扉頁,說明了我父祖輩們的生活,已經是被外邦人殖民的時期了,也就是說,人類的科技文明已發明了照相機。我在此,不撰述我民族被日本殖民、從一八九七年十月到一九四五年八月的歷史。這艘船的誕生,以及這本書《黑潮親子舟》,試圖描繪它對我人生的影響。

對於一個孤島的島民,在不同季節的海洋有它不同的脾氣,諸如海的顏色,洋流流動的變換,炙熱的海洋,灰色柔和的海洋,平靜微浪,海浪的波濤,在颱風來襲時的海洋:天的顏色也往往回應著海洋的脾性,在小島住久了,自然就學會跟日月星辰風雨氣候變幻等等的相融相惜。

這艘船,在伊姆洛庫部落前的幾公尺的海邊展演,他們是我家族的男性獵魚漁團,所謂的「獵魚漁團」就是達悟族社會以父系為核心的基本架構,每一個部落的漁團組織有我們自己的家族族名,我們稱之Asa so Inawa,一個海上命運共同體,一個大船在海上漁獵,使用一個呼吸器官呼吸的群族。我家族是「水源家」。

這幀照片是日本人可能在一九三四年或一九三五年拍的,但我民族的部落社會演進的狀態,仍然處於「新石器時代」,農耕、游耕,以及豢養牲畜。換言之,此等的部落民社會的生存要素,完全呼應自然節氣的變化,重點是如何生存,而非抵抗日本統治,威脅日本軍警的安危。所以日本人類學者鳥居龍藏(Torii Ryuzo),他提倡「紅頭嶼活的人類學研究場域」,無論如何解釋,同時身為殖民統治者,侵略者之學者,這是他一廂情願的想像。豈料,一九四五年八月十五日,日本戰敗投降以後,國際政局詭譎多舛,美蘇資本主義國家與共產主義國家對峙,世界進入冷戰時期,鳥居氏對紅頭嶼的想像,在兩顆原子彈下的蘑菇灰塵下,並沒有即時斷絕日本學者對蘭嶼的各項研究的興趣,繼續在戰後派遣學者登島,低調做研究,同時台灣當時還沒有像樣的民俗文化研究者,即使有,漢語學者也低調的說「山地山胞」,卻沒有膽識說:他們是海洋民族。若有學者敢說的話,會被當局冠上「思想有問題」。蘭嶼就在這個冷戰時期的「歷史縫隙」繼續保有它的新石器時代的樸實風貌。然而,日本學者也沒一個敢論述說:「蘭嶼島的Yami(亞米,雅美)是海洋民族。」

因為這並非是他們登島蘭嶼的目的,況且如何定義海洋民族呢?就算西方人類學家,波蘭籍,被稱為民族誌之父的馬里諾斯基(Bronislaw kasper Malinowski),在大洋洲的巴布亞新幾內亞東南方的初布藍島(Trobriands)做田調,發表了庫拉圈(kula ring)的論述,他也不敢大膽地斷言,那些民族就是海洋民族。換言之,就是在創造理論的論證,不給自己找麻煩。

從另一個角度去思考,在筆者一九五七年十月出生以後,我民族還繼續保有它的「新石器時代的樸實風貌」,或言它的原始樣貌,直白的說,我民族的先賢不盡然是保守的,而是定居以後,已經沒有了野心向境外拓展的本事。讓我這個世代的達悟族人,還來得及看見,學習到民族原初的漁團組織、初民社會的完整樣貌。

為何需要建造一艘十人乘坐的拼板船呢?木船的意義為何?海洋與部落民的關係又如何呢?

一個島嶼沒有被擁有強大武力的,尚武的殖民者蓄意奴隸,沒有改變島民種植水芋頭的土地政策,沒有引進資本主義的貨幣交易,日本人類學家採用保守的觀點,「維持現狀」,揚己之善,隱己之惡。除了蕃童教育所、武警駐在所,以及島嶼氣象所等幾處水泥建物外,幾乎就是島嶼住民原初的風貌。

一九六三年八月,我六歲,已是中華民國時期了,我家族再次建造一艘十人大船,也是一艘有雕刻的船,主祭者,也是掌舵者,就是我祖父的四弟夏曼.估拉拉摁。那時我祖父、二叔公、四叔公皆已往生。新船的下海拋船儀式,無論是哪個部落的,都高度的展現了初民社會敬畏天神,感恩於海洋恩賜豐富的魚類,多一個選項可以賴以維生的食物,那一場「新船的下海拋船儀式」是島民所有的民俗禮儀。天主教、基督教正盛行,進行滲透,假借高高在上的上帝神話之名,解構在地接地氣、天氣、海氣、人氣的泛靈信仰,蔣氏的威權威望如日中天,政令不可抗抵,軍人統治的島嶼,君令如聖旨,漢族教育的登島等等的外邦勢力,當時還不足以撼動我們固有的傳統禮俗。

漁團重視重度勞動的男丁,每位男丁必須冶鐵製造屬於個人的財富(斧頭、鐮刀等等)。重點是木船與飛魚,簡單地說,飛魚數量非常多,祖先於是發展獵捕飛魚的漁團組織,創造了黑翅飛魚的神話故事,於是雕刻的十人木船,必須舉行盛大而嚴肅的下海儀式,飛魚傳說是達悟天神恩惠給達悟人的聖禮,所以也必須創造獵捕飛魚之前的「呼喚飛魚聖名的儀式」,「宗教儀式」成為進入海洋的美麗媒介,所以「飛魚」必須經過招魚儀式,才能出海獵捕,才能吃。其次,十人大船的組成以父系為核心,另外的意義是,「父系林地」,造船建屋的林木是私有財產,林木也必須用時間來「扶養」,所以造船建物的樹才是祖父的祖父「扶養」的,簡言之,一棵樹至少三十年以上的樹齡。林園的遠近有差異,從徒步的時程來算(沒有馬路),部落到林地往往走上至少兩小時到三小時。一艘全新的十人大船得伐木四十棵大小樹以上,這是非常繁重的工作。一個家族於是也必須合力「扶養」一艘木船,至少六年的光景,所以堂表兄弟也就必須和睦相處。而破壞家族「和睦」的,往往就是女人,婦女在水芋田爭搶水源時發生口角,破壞家族男性和睦。然而,海洋終究比河水有度量,飛魚熱湯終究比冷水好喝,又可豐滿雙乳,婦女於是在飛魚季節嚴禁爭吵。

隔年招飛魚祭典,部落裡的男性全部聚集在海邊灘頭,那一年部落的招魚祭典(五個獵魚漁團家族),我家族輪為年度主祭船團,灘頭集體招魚儀式結束後,主祭船團家族用餐完畢之後,漁團十人船組員再次的單獨走向灘頭,每位槳手攜帶自家的銀帽。

我尾隨父親的腳後跟,一個小男孩獨自一人坐在船尾的沙灘上(當時我不足七歲),家族的漁團組員背對大海,坐上自己的槳架座位,只有舵槳手(我的小叔公)面對大海。我當時不理解小叔公跟船組員說了什麼儀式語言,但我的眼睛了解我那些前輩們的神情,這一幕展演的情境直到現在,還一直影響我的,某種難以筆墨形容的「信仰」表現。兒時的我,乍看乍想,彷彿他們的內心骨髓裡運行著龐大的宇宙能量,「宇宙」就是任何一個低度文明化民族信仰的星球縮影,宇宙有股龐大的靈氣穿透到他們的心靈心智。他們的內心沒有西方上帝影子的存在(我部落已建好了天主教堂),而是達悟宇宙的天神,黑翅飛魚神。他們的「教堂」顯然是部落進出海的灘頭,「灘頭」就是每一家的男人的木船出海、登岸的聖地,那也是古老的人已逝的生命,與新生的生命因為海洋互相銜接的地點,由青壯年運用招飛魚儀式,鞏固這個連接點,人類「活著」的單純意義。他們運用古調、古詞迎接飛魚精靈的造訪。眾人的歌聲沒有高亢沖天的響徹,沒有嬉笑的歡樂歌聲,而是氣候處於灰色烏雲遮天的低沉音頻,沒有特別的亢奮高音,也沒有低沉的悲情,彷彿所有的黑夜夜航獵魚行為,全依賴宇宙氣候的支配,海洋水溫支援運氣的好與不好的剎那感受。他們是如此的無懈可擊的虔誠,我甚至認為他們的態度,原初文明的信仰彷彿超越羅馬的聖母教堂裡祈求上帝聖化其聖靈的天主教徒。

祈求黑翅飛魚神恩賜飛魚群的歌唱儀式(現代已經省略,或者已遺忘了)終於結束了,這一幕說來也有三十來分鐘。他們摘下頭頂上的銀帽,十位船組員站起來面向大海,口中念念有詞,以銀帽口做出呼喚飛魚精靈,做出漁撈的動作(在我眼裡,這動作的意義何在呢?人類的嘴角是如此的渴望啜一口飛魚熱湯,在冬季的早晨嗎?)灘頭北面吹來乾冷鋒面,呼喊飛魚的聖名以後,他們走下船身,又一字型的走回部落的家屋,對於我來說,那是一種祭儀的生活次序。如今,我在思考,我們或許是海洋的僕人,被海洋波浪暗流馴化,被飛魚鮮肉魚湯馴化吧!儀式信仰的背後,這也或許是我們必須「活著」的基本動機吧!但我迄今依舊非常困難的解釋(不採納西方人類學者神話學的解釋),當時我的父祖輩們的那一幕,我的小叔公說了什麼樣的話語,迄今仍是一個謎語,是什麼樣的「祕密」讓他們如此謙卑,虔誠。「黑翅飛魚神話」是什麼?

我只能委婉地解釋,假如可以如此說:那是我們對宇宙極為有限的想像,運用天神一詞涵蓋宇宙的一切奧祕,對大海的神祕,讓神祕作為傳統信仰的主軸吧!畢竟我們是沒有創造文字的原住民族,我們對數學數字的概算,大約只能說到一個一萬,以及一個十萬吧,無論計算飛魚的尾數、芋頭地瓜的數量,最多只有幾百尾,幾百粒,一個部落的人口也只不過是三百人上下,換言之,我們只有加與減,沒有乘法、除法。然而,就算是一個「簡單」的初民社會,但對於宇宙萬物有多層神祇的信仰,敬畏,那也是源自於人性原初的普世宗教觀,某種泛靈信仰的尊嚴好似源自於宇宙與汪洋的,不可觸及到的朦朧神祕。我喜歡這樣說,這不是科學的理性視角,而是一九六三年二月,我家族招飛魚祭典時的感觸,人類原初的信仰,不一定要解釋的清晰,也並非運用黑暗與光明、聖與俗、文明與野蠻等等的二分法來詮釋。