夏日午後,台北市保安宮附近的藥膳餐廳,一個上班族點餐前這麼問:「最近有點累,吃哪種比較好?」在老闆解說自家調配的中藥湯頭功效後,他選了適合自己的餐點。

場景轉到台北市東區一間人氣中醫診所,一位因為氣候溼熱導致皮膚出狀況的患者,詢問醫師平常可吃些什麼來保養,醫師建議可以喝綠豆薏仁湯,還不忘叮嚀:「不要加糖、不要喝冰的!」

無論是大街小巷不時可見的「藥膳」、「食補」、「精力湯」、「蔬果汁」,或是從各式管道湧入的健康訊息,現代人對於「吃什麼、怎麼吃」的渴求顯然不曾停歇,因而衍生出種種養生方法,有的像屹立不搖的萬年考古題,有的像期間限定的流行款。

這些透過飲食來達到自我保健、預防及治療疾病的方法,皆為廣義的食療、飲食療法,距離你我的生活其實很近。只不過,我們多半沒能正確認識,於是陷入一知半解、盲目追求、甚至養生變傷身的無限循環。

老祖宗的養生之道

事實上,中醫食療觀念早在三千多年前的夏朝就已逐漸生成,到周朝出現掌管食療的官員「食醫」。專長預防醫學、食療研究的台灣大學食品科技研究所特聘教授沈立言指出,現存最早中國醫學典籍《黃帝內經》提到「上工治未病」──高明的醫生防病於先,正是強調「預防勝於治療」,體現在飲食、作息等方面,即中醫的養生之道。

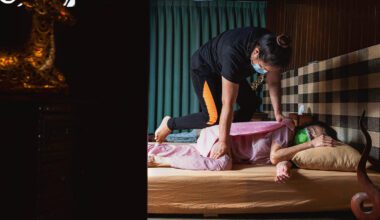

例如藝人林志玲,就是中醫食療的受惠者之一。由於林志玲長久以來為風寒頭痛所苦,在其家庭中醫師雅丰唯心中醫診所院長陳峙嘉的建議之下,飲用食療湯方,果真減輕了症狀。

「『治未病』一直是我的治療目標。」深信食療功效的陳峙嘉如此表示。因此,除了治療患者,他也會指導他們透過正確飲食及生活習慣來緩解不適、預防疾病。

他舉例,假設早上起床發現口乾舌燥、嘴巴破,第一個就要想「今天不能熬夜了」,改變作息;再不行,可以喝青草茶退火,利用飲食調整;如果還是沒改善,就趕快去看醫生、吃藥,這才是本來該有的步驟,「總不能一有小毛病就看醫生吧!」

陳峙嘉自己也是從小受益於藥膳食療。「國中時念書都念到很晚,我媽每天早上用東洋參、枸杞、紅棗,再加點食材燉湯給我,喝了精神就變比較好。」等他從藥學系博士班轉讀中醫系後,他才明白其中道理,原來母親這道湯品有「補氣」的作用,而結合了藥物與食物的藥膳,就是一種食療。

踏進中藥房四十年、近年轉型兼營藥膳餐廳的正一堂養生膳食坊老闆林正川觀察,老一輩對藥膳比較有概念、會買四物湯、十全大補湯等藥材回家燉煮。「現在年輕人對藥膳其實也很有興趣,只是不會運用,也不懂為何有的中藥是食物、有的又是藥物。」