「早喔!今天看起來精神不錯,心情有沒有好一點?」在花蓮慈濟醫院中醫病房「自在居」裡,何宗融副院長的溫暖關懷,讓阿芳眼角忍不住泛著淚光。

大約兩個月前,她因為腦中風昏迷,經過當地教學醫院緊急開刀之後,再從澎湖送來台灣本島就醫。經過一個多月,除了接受西醫治療,也同時請中醫診治,阿芳的進步很快,從不省人世到可以自己吃東西,對別人說的話也都有反應了!

何宗融自小習武,大學比賽時,因對手犯規以手刀砍他的脖子,造成頸椎第五節受傷,導致全身癱瘓,原本擔心可能一輩子都要躺在床上,後來接受一年多的中西醫合療終於復原,因此中西醫合療的效果,在當時年輕的他內心裡埋下了種子。而他也很能體會病人意識清楚,但全身無法動彈的苦,所以每一次查房,除了詢問身體狀況、進行針灸治療之外,對於意識清楚的病患,一定都會關照他們的心情。

其實,國人對中醫並不陌生,許多人生病會選擇看中醫,也有人自行合併中西醫治療,但卻刻意不讓西醫知道。然而中西醫各有所長,追溯到最初始的起心動念,都是為了救人。

傳統中醫藥進入實驗室

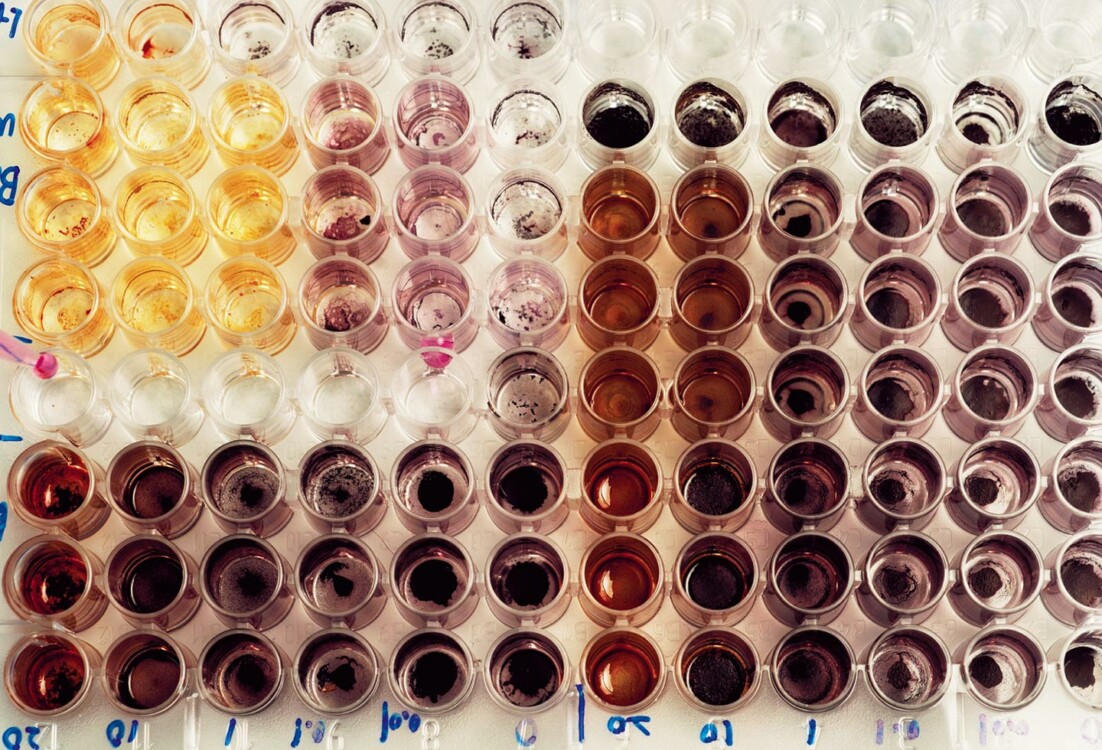

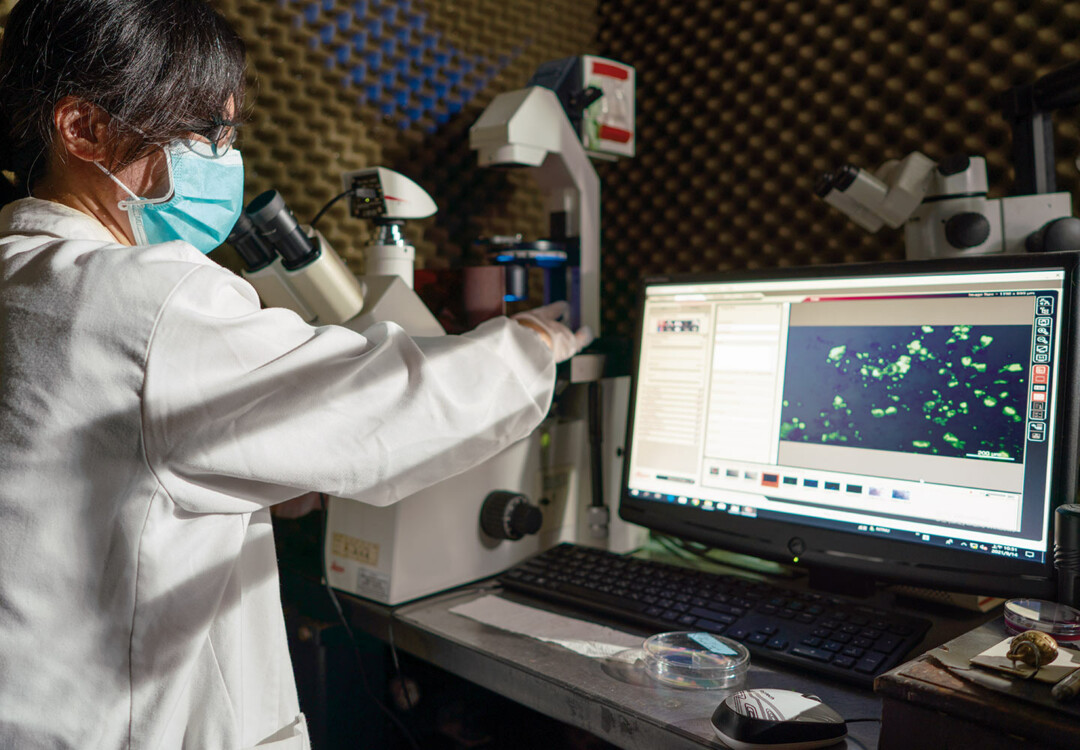

在吳忠信的「動感蝠神研究室」裡,各種架子上和抽屜裡,擺滿了科學中藥的樣本,一股中草藥的香氣彌漫在整個空間裡。他是台灣師範大學生命科學專業學院教授,研究室的名稱「動感蝠神」當中的「神」,就是代表「神」經退化疾病中草藥與緩解機制的研究。不禁令人好奇,一個研究生命科學的學者,怎麼會一頭栽進中藥的領域?

「台灣蝙蝠的糞便裡,含有重金屬及農藥,這表示蝙蝠的生活環境受到汙染。」吳忠信是知名的蝙蝠研究學者,因為蝙蝠的糞便在古代《本草綱目》中被稱為夜明砂,可治療眼疾,為了研究蝙蝠的糞便,因而投入科學中藥的研究領域。

「說起來也是巧合,我的研究所老師到一家科學中藥廠工作,他們參考古代藥典裡的配方,以現代化的機器製成粉狀或錠狀的科學中藥,很多都賣得很好,也都很有效,但是連他們自己都不清楚為什麼有效。」於是藥廠提供吳忠信多項科學中藥請他研究。

就在這個機緣巧合之下,傳統中藥進入現代的科學實驗室,而在經過十年的研究後,現在已經有無數篇論文登上國際學術期刊。「但是不可否認,還是有很多人不相信。」吳忠信打開電腦裡的檔案,一篇由學生進行的養肝丸科學中藥研究,被西方學者標註的批示貶到一無是處,「連為什麼要做這個研究他都覺得沒有意義!」

其實,這正是中醫在現代的困境,何宗融不諱言地說:「甚至有許多中醫師也不知道為什麼有效,保持著半信半疑的態度。」

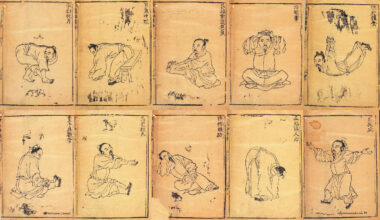

其實,追本溯源,人類醫學不論東西方,都是起源於巫術,原本並沒有分別。「這就是古代的『醫』。」慈濟大學學士後中醫學系陳建仲副教授,在紙上寫了一個下半部是「巫」的「毉」字,說明從原始時代開始,人們以巫術治病,中西皆然。在西方,自從古希臘「醫學之父」希波克拉底(Hippokrates)將醫學發展為專業學科,使巫術與醫學分離。文藝復興時代,因為對「人」的重視,進而出現解剖學,並講究邏輯思考,這些都對西方醫學影響至鉅。

西醫從生理組織解剖進行研究,再往病理學、藥物學等慢慢建立基礎,然後發展到臨床;中醫則是觀察臨床的治病療效,再歸納整理建立基礎理論。最早的中醫典籍《黃帝內經》,將這套理論代代相傳保留至今,數千年來,中國人的健康照顧都是以中醫為主。

「真的要講科學,中醫經過無數的『人體實驗』,有效的藥方會留傳下來,無效及有害的會淘汰,效果早就無庸置疑。」吳忠信說道。

中西醫需要共同語言

「當人體有疾病時,會引起身體的再修護系統,產生自由基、一氧化氮、麩胺酸等物質,同時也會產生抑制發炎作用,但這個作用反而會造成細胞再次受損。中醫的治療就是把這個過程中斷,避免細胞死亡,然後再用其他方法活化受傷的細胞,並且讓自體的修補功能發揮作用。」何宗融試著用一般大眾易懂的西醫概念解釋中醫的治病原理。

即便大部分民眾對中醫的理解仍是霧裡看花,但卻不否認它的療效,而且還非常依賴。

據國家中醫藥研究所了解,台灣目前曾經使用過中藥的民眾超過八成,當中有一半更是經常性地使用中藥。在大部分人的觀念裡,都認為「西醫主治,中醫調理」,但其實中醫不是只能調理,其所能治療的疾病,經世界衛生組織WHO認定者,已高達一百七十種,二○一九年也首次將傳統中醫列入年度《全球醫學綱要》中,供全球醫師參考。

在中國醫藥大學客座教授林昭庚的研究室裡,一整套由他編纂的《中西醫病名對照大辭典》擺滿了一整排書架,這套大辭典收錄八百六十四種西醫疾病病名、一千六百七十七種中醫病名,是被聯合國教科文組織列為保護非物質文化遺產的重要資料。

林昭庚從小生長在彰化秀水鄉,民國五、六○年代,當地西醫仍不普及,人們生病都是求助民俗醫療及傳統中醫,因此他對民俗醫療的神祕色彩感到十分好奇,對正統中醫也抱有崇敬的心情。一九六六年他考上中國醫藥學院第一屆招生的中醫學系,同時接受中、西醫教育,第六、七年級到台中仁愛綜合醫院、高雄802陸軍總醫院實習西醫。後來他考取中醫和西醫執照,是台灣當時少數具有雙重資格的醫師。

「中西醫需要更多共同的語言才能溝通,」林昭庚舉例,例如腦中風,很多人都以為是西醫的病名,其實它是中醫病名,意思是「風入腦」。腦中風的英文是Cerebrovascular event或Cerebrovascular accident,意思是腦血管意外事件。中醫所講的「風」,是指疾病,腦部入侵風邪,所以稱腦中風。「中西醫對病名的稱呼不統一,將會成為兩者結合的一大門檻!」

中西聯手互為補強

和林昭庚一樣,國內許多資深的中醫師都是由中國醫藥大學培育,在醫師的養成教育過程中,必須同時接受西醫訓練,許多醫師都取得中醫和西醫執照,但根據國內醫師法規定,執業醫師在中西醫之間只能選擇其一。

畢竟同時具有中西醫專業訓練的醫師不多,加上又受到醫師法的限制,要在醫療院所內進行中西合療,只有讓中醫師和西醫師破除成見、共同聯手,才有實現的可能。

國內由醫療院所正式推動的中西醫合療,最早在一九八七年從中國醫藥大學附屬醫院開始,當時創立了中西醫結合門診,中醫師和西醫師在同一個診間為病人看診,所開的藥方就是中西藥同時處理。而將中醫從門診推到治療急重症的第一線,則是中國醫藥大學北港附設醫院,在腦傷病人入院救治的第一時間,醫師就會詢問家屬的意願,讓中醫直接進入急診室或加護病房為病人治療。中西合療的模式,後來也出現在花蓮慈院。

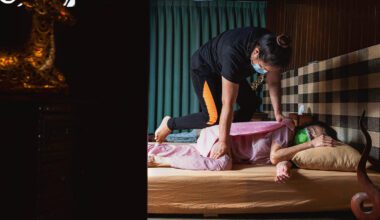

每個禮拜二、五,從早上十點半到下午一點,何宗融帶領中醫師團隊,從腦神經外科、神經外科、腫瘤科、內分泌科,甚至加護病房剛動完手術不久的病患,都逐一查房會診及針炙治療。在兩個多小時的時間裡,他們馬不停蹄,繞遍整個西醫部的住院病房,這還不包括中醫部專責的中醫病房「自在居」。

何宗融表示,「西醫有各種精密的檢驗儀器,也可以在病患危急的時候立刻手術治療,但以腦中風或車禍腦傷的患者來說,通常手術之後就是長期臥床,甚至不知道有沒有醒來的一天。如果中醫可以在手術之後的黃金期立即介入,以針灸和藥物為病患醒腦開竅,可以得到很好的療效。」

他為一名車禍腦傷出血,才開完刀送進加護病房兩、三天的病患針灸。當他扎下第一針,昏迷的病人馬上發出「啊」的一聲,並皺起眉頭,身體稍微動了一下。何宗融舉起大拇指,為病患加油打氣,「會感覺到痛,很好!這是好現象,你會愈來愈進步。」