週三晚上近七點,學員魚貫走入位於台北市仁愛路旁的瑜珈境會館,向櫃台登記上課,換上瑜伽服後,緩緩地坐於瑜伽墊上,準備上瑜伽課。

「掌心朝向正前方,先不要急著把手向前……從你的骨盆兩側到肋骨跟肋骨之間的肌肉,一節一節地向上延展……。」教室前方邊示範瑜伽動作,邊帶著口令的瑜伽老師陳淑麗,今年已年過七旬,練瑜伽二十多年。

「前陣子我去走秀,我代表老中青三代的老一輩。我穿起平常生活不太穿的高跟鞋,步伐卻絲毫不輸其他年輕模特兒。那時,我真的很感謝我有練瑜伽。」專業模特兒出身的陳淑麗分享。

瑜伽,現在看來獨具風格、現代感,很難想像在一九八○年代,包含陳淑麗在內的許多人曾經認為瑜伽是個會走火入魔的活動。瑜伽甫引入台灣不到半世紀,風貌就有了許多翻轉,成為健身與運動的象徵,並有愈來愈多人投入瑜伽練習。台灣體育總會瑜珈協會會長羅明璋表示,十年前就已經有四十萬人在學瑜伽,現在則遠遠不止。根據國際瑜伽聯盟二○一五年的報告,全世界做瑜伽的人口更超過三億人。

除了大小瑜伽會館,從運動中心到社區、學校、公司等,都開設了許多瑜伽課程,收費從一小時幾十元,到一對一教學的一小時數千元都有。種類更是琳琅滿目,像是艾揚格瑜伽、阿斯坦加瑜伽、火箭瑜伽、流動瑜伽、高溫瑜伽等,或是以族群分類的孕婦瑜伽、親子瑜伽、銀髮瑜伽等。市面與網路上的資訊更是不計其數,加速傳播相關知識。

瑜伽人口大幅提升,也提升進修需求。台灣由各協會、會館推出的師資培訓課程要價數萬元或十幾萬元以上,幾乎全年無休,每個月都有大批的瑜伽老師誕生,還不乏赴瑜伽聖地印度或其他國家進修的人。

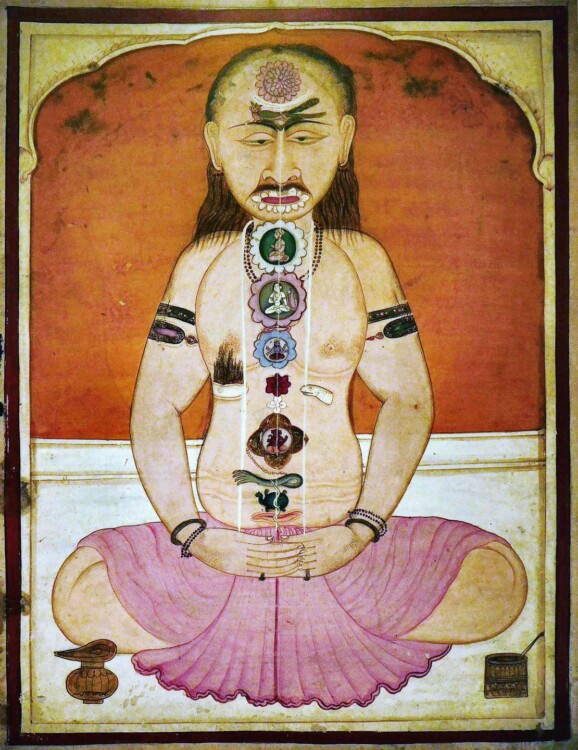

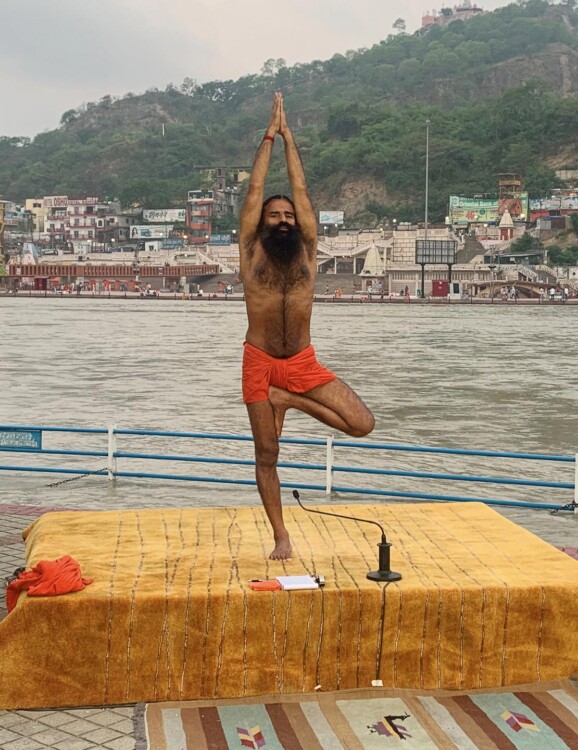

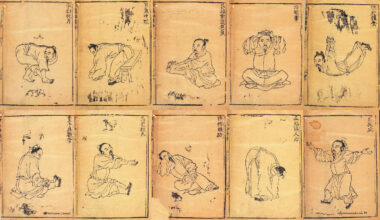

源自古印度的瑜伽其實流傳了上千年之久,直到西元一九六○年代開始在西方世界流行,後來再流行回亞洲。

想到瑜伽,一般人都會想到是提升柔軟度的拉筋運動,但詢問許多瑜伽練習者,他們普遍都搖搖頭,認為其魅力絕非僅止如此。

求「和」不求勝:協調、平衡

「通則不痛,不通則痛。瑜伽對身體的最大好處是讓身體循環變好。」元培醫事科技大學健康休閒管理系助理教授陳佑安說。擔任台灣體育總會瑜珈協會師資培訓解剖學講師的他,取得瑜伽教練證照,同時也是物理治療師出身。

陳佑安進一步說明身體循環的重要性,「肌肉過度緊繃、柔軟度不好,循環會變差,連帶肌肉附近產生痠痛,或各式廢棄物,造成乳酸堆積。長期下來的慢性疾病或慢性疲勞,還有某些發炎狀況。」身體發炎代表免疫失調,容易衍生大大小小的疾病;相反的,循環變好,能提升身體自癒能力。

「現代人經常過度使用某一塊肌肉,或是使用得太少。應該要在對的時間用對的肌肉,做對的事。」超越復健診所物理治療師劉佩綺表示,現代人久坐,也容易造成相關肌群「失憶」,或是核心失能。

陳佑安說明,人體很懶,肌肉很常忘記怎麼「做事」,必須時時再教育,避免特定肌肉不做事,引發肌肉痠痛或關節痛。而協助代謝組織廢棄物與輸送養分的關節潤滑液,最主要依賴關節活動產生,這些都證明「要活就要動」。

然而,與其他運動的最大不同,在於瑜伽強調全身的協調平衡性,訓練全身的肌肉。一般運動則因為運動特性更需要著重單一部位,「像踢足球需要更多的下肢強度,而棒球投手的手臂肌力控制也很重要。」陳佑安說,「許多人以為瑜伽著重拉筋,但其實瑜伽強調的是『控制』。透過較緊繃或極限的角度,訓練關節與神經肌肉的控制。」

瑜伽原先只傳男不傳女,到一百多年前,才有女生開始練,但走進現代瑜伽教室,舉目望去卻幾乎清一色是女性學員,甚至常被定位為「女生的運動」,因為「女生柔軟度好,比較適合」、「男生比較適合重訓、打球」……各式原因。

「很多人聽到我練瑜伽,都會問我腳能不能掛於頭上。」前《康健》雜誌總編輯,現為作家、瑜伽老師的黃惠如戲謔地說。許多人似乎以為要身體夠軟,能把身體折來折去,做出高難度動作的人才能練瑜伽。但瑜珈海洋會館創辦人、師資培訓教練Corey表示,「缺乏柔軟度的人才更該提升柔軟度。」

文森是少數的男性學員,起初認為瑜伽是女生在學的,並數次婉拒已練瑜伽一年多的太太的邀請。有五十肩困擾的他,曾去看過針灸、整骨,都改善有限,但練了幾個月後變好許多,「我現在靠自我修復。」文森形容,男生朋友也因他推薦而來。

瑜伽更像是自己的練習,每個人的身體不一樣,做得到與做不到的動作其實都不相同。如果強迫自己一定要做到特定體位,就容易受傷。「老師在課堂上,要給予學員體位進階和退階的選擇,讓做不到進階動作的人可以改做退階。也要創造大家可以跟別人不一樣、不用完美的氛圍。」練瑜伽二十年以上、也受傷過的黃惠如說明,「受傷常發生在一些平常熟悉的動作上。」