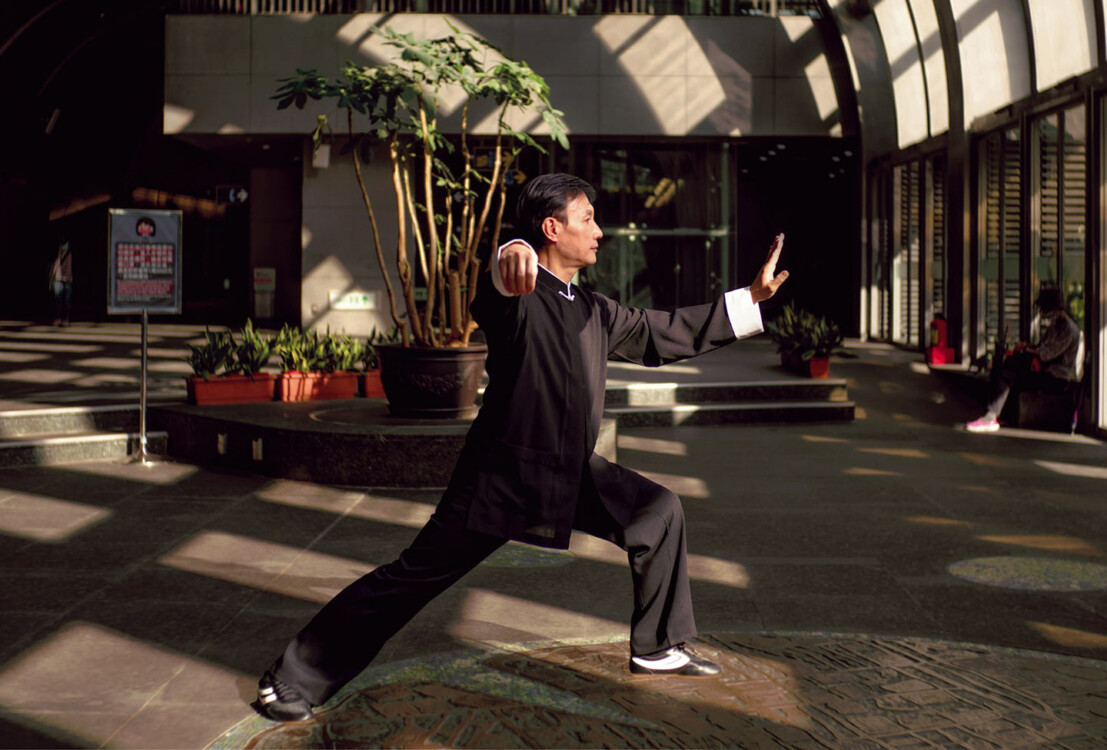

在俄羅斯莫斯科一間由溜冰場改造的臨時醫院,二十多名新冠肺炎輕症患者站在病房外一處空地,慢慢地旋轉雙手、前推,前方一名穿著連身型防護衣的醫護人員正示範太極拳的「攬雀尾」招式,一邊說明:「想像你在陽台上抓麻雀,小心翼翼地接近,然後輕輕壓住牠的尾巴。」

與一般認為病人只能乖乖躺在床上等待治療很不一樣,身兼太極拳教練的醫師阿利耶夫(Alexander Aliyev)指出,醫院讓患者在治療之餘練習太極拳,緩和地在動靜態之間轉換,避免心臟負擔過大。一名患者則說:「這比起叫我們一直躺著盯天花板要好太多了!」

太極拳、氣功等中國傳統養生功法歷史悠久,不少人認為那是公園裡老人家揮動手腳的活動,又或者存有隔空發功騙術的印象。但事實上,近年東方養生功法愈來愈受到歐美的關注,相關醫學及科學研究的數量也隨之增加。不少英、美醫院將太極拳及氣功列為正式復健課程,德國也有醫療保險公司納入自我預防疾病的獎勵項目,儼然成為與西方醫學治療並進的輔助療法。

但是,為何明明已有眾多研究證實了功效,氣功及太極拳長久以來在國人的心中仍充滿玄妙感?

三十六歲的竹科工程師吳孟霖,下班回家後,即使非常疲倦,他還是會抽個十分鐘、半小時練氣功。「我以前從沒想過小說寫的『打通任督二脈』是真的,就是有『氣』在體內流動的感覺,很難形容!」

讀研究所時,因為壓力導致身體有些狀況,他開始每天早上跟著校園裡一位打太極拳的阿伯練拳。隨著健康恢復,他也從此踏入太極拳、氣功的世界十多年。「但我跟我太太講練功能疏通經絡、氣血,她都有點不以為然──她是西醫啦。」吳孟霖無奈地笑了一笑。

研究早已發現,氣功、太極拳確實有有助於預防保健,然而目前仍難以獲得醫界更普遍的接受與採用。對於身體、心理及認知功能的幫助,像是增加身體平衡能力、防止骨質疏鬆、降低血壓及血脂、改善心血管機能、減輕焦慮與憂鬱等。太極拳甚至還被哈佛醫學院推崇為「活動中的藥物」、「是您餘生的完美活動」。

動作、呼吸、意念的協調

曾以「太極拳可增加幹細胞」研究登上國際再生醫學期刊《細胞移植》(Cell Transplantation)封面故事的花蓮慈濟醫院副院長兼中醫部主任何宗融指出:「傳統功法背後的經絡、氣血等中醫基礎原理,現階段能證實的部分的確有限,有待持續探究。」

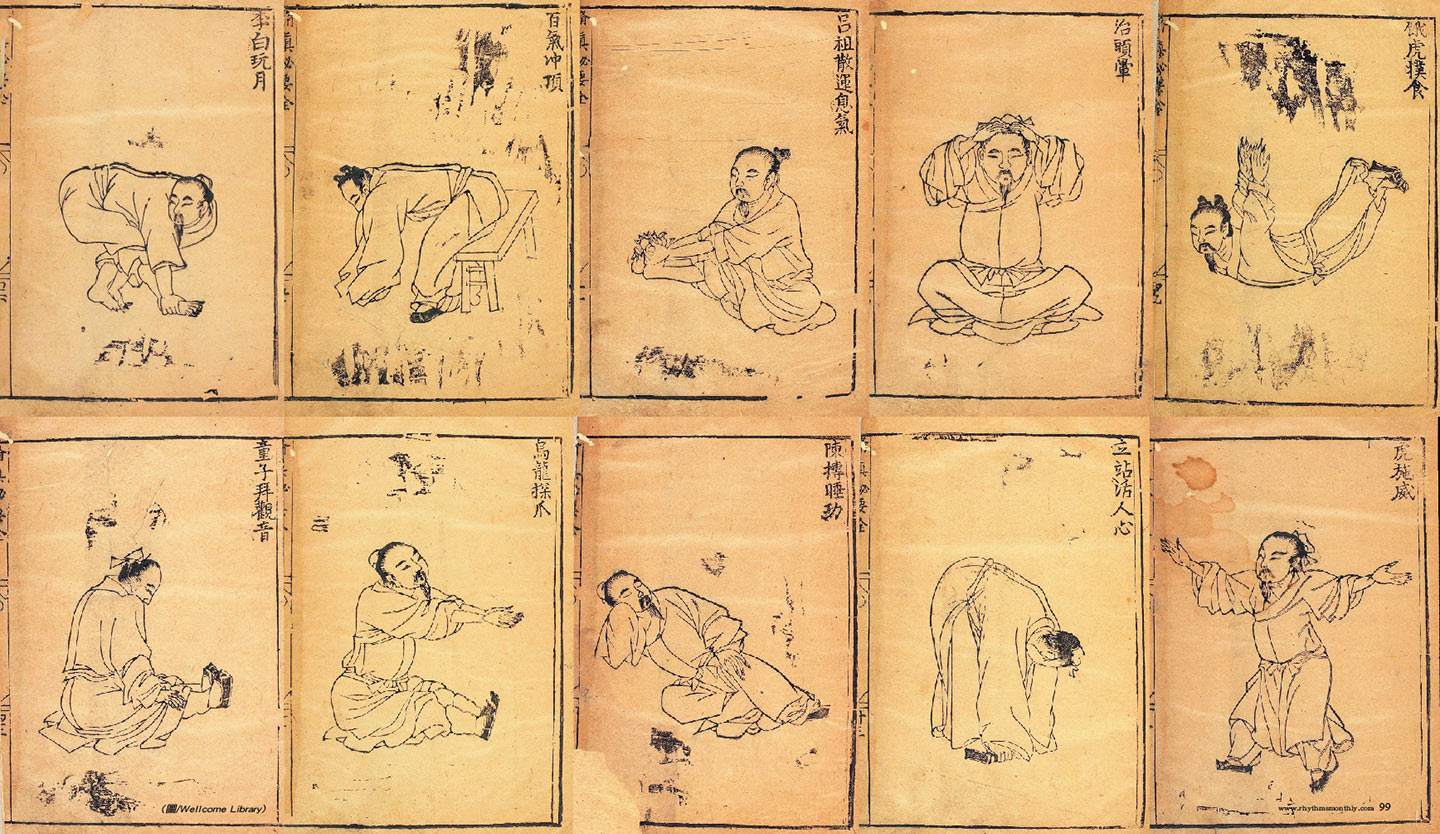

同時,由於氣功、太極拳在古代是修行、武術,氣功有其哲學思想,過往練功者多有道家或佛家背景,而原本作為防身禦敵的太極拳,又被武俠小說及電影描繪成高深莫測的神功,更讓傳統功法增添不少神祕色彩。

「傳統養生功法在過去其實沒有統一名稱,導引、吐納、禪定等都是氣功的前身。」國際氣功養生聯盟創會理事長李章智表示。直到一九七九年中國官方將各家各派鍛鍊肢體、呼吸及意念的功法統稱為「氣功」,「氣功」才成為近代大家熟悉的名稱。

氣功在鍛鍊形式上可分為動功及靜功,靜功是以凝神吐納為主;而太極拳、八段錦、五禽戲、易筋經、外丹功等,都屬於以運動全身為主的動功。去年太極拳還被聯合國列為非物質文化遺產,也成為二○二六年青年奧運的正式比賽項目,是一項歷史性突破。

李章智指出,隨著時代演變,氣功與太極拳的應用目的從古代的技擊型、意境型,轉向現代的競賽型、養生型等。其中,養生型注重「動作、呼吸、意念」三者協調,在動靜之間達到身心合一,提升人體的能量及修復力。

「有個七十歲的大姊跟我練了好幾年,有次她說:『老師你別看我現在這樣,當初可是連壽衣都買好了!』」推廣太極拳二十年、經常在海內外教學的李章智,談起印象深刻的一位學員。

那位學員先前罹患胃癌、切除全胃,手術後醫師除了要她進行術後保養,還建議練太極拳。「雖然動作不見得標準,但她練了以後生活品質改善,整個人氣色、精神都好很多!」李章智欣慰地說。

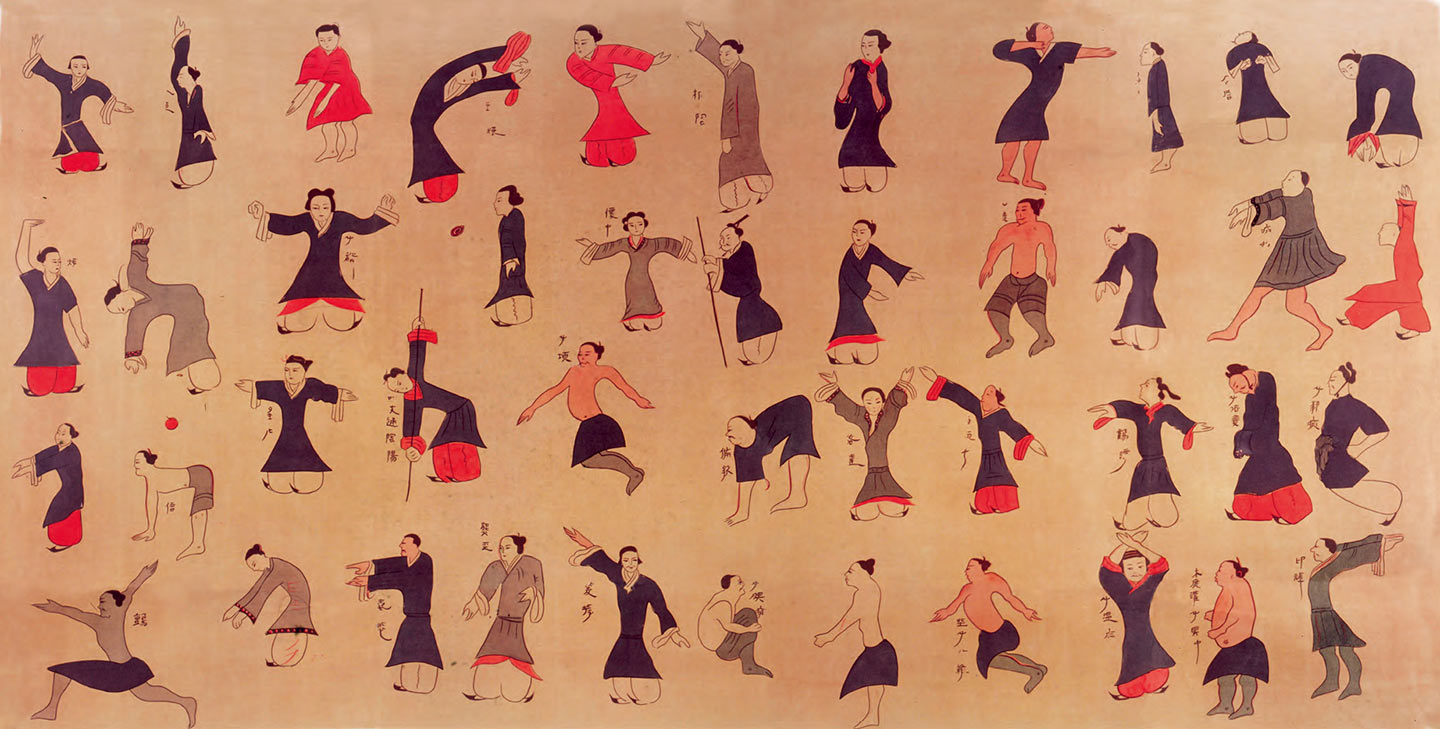

一九七○年代初期,在中國河南長沙出土的馬王堆漢墓發現了三千多件文物,其中一件彩色的帛畫上繪有四十四幅彩繪圖像。畫中,西漢時期庶民模樣的人物有男有女,以各種奇特的姿勢伸展肢體,而圖像旁邊還有說明呼吸吐納、養生、治病等相關文字。

具有多藥聯合治療的效果

「大部分藥物只有單一有效成分,但太極拳更像是『多藥聯合治療』,擁有不同的有效成分,產生多種改善健康的效果。」著有《哈佛醫學院太極拳指南》(Harvard Medical School Guide to Tai Chi)的哈佛醫學院中西醫整合中心主任韋恩(Peter Wayne)研究發現,太極拳具有八種改善健康的有效成分,包括覺察、意念、主動放鬆、整體運動,對於許多慢性疾病都有助益。

既是中醫師、也擁有國家級太極拳教練資格的何宗融指出,「整體運動」正是太極拳區別於其他運動的重要特徵之一。太極拳將身體視為一個相互關聯的系統,任何一個動作都是全身都在動。比如坐著取一本書,必須以腰來帶動,由腰到胸再到背、肩、臂、手,而不是身體不動、只動手。

李章智表示,相較於慢跑、游泳等體適能運動著重訓練肌耐力、心肺功能與柔軟度,氣功、太極拳並非針對單一功能訓練,而是關注身心的身心運動,加上強度較低,因此特別適合老人家及體能較差者。

也就是說,假如想加強心肺功能,慢跑、騎腳踏車的效果會大於傳統養生運動,或者想改善肌耐力,重訓的效果也比傳統養生運動更為明顯,但得衡量個人體能是否足以負荷那樣的強度。

「重點在於你想達成的『目的』是什麼,目的會影響訓練過程與效果。」李章智強調。