「十四經絡就像十四條快速道路一樣,每一個穴位就像一個車站,經絡暢通,人體才會健康……」

國立科學博物館人類文化廳的中國醫藥展示區,一群國小學生圍繞在高一百九十公分的「現代十四經絡銅人」四周,在老師的引導下,他們正透過手機APP軟體以及展場的電子書,對應銅人身上的重要穴位。這些穴位的名稱、編號、尺寸距離等,都符合世界衛生組織(WHO)的標準。

古代前人的智慧,透過現代數位科技工具,跨越遙遠的時空距離,在國家級的教育展示場域,與莘莘學子們對話。在醫療的現場,以穴位進行治療的針灸也令人矚目。

二○一八年八月中旬,印尼天氣溼熱難耐,來自世界各國的參賽選手齊聚在首都雅加達,準備參加第十八屆亞洲運動會。

林加祐是中華隊棒球選手,一下飛機後,因為不適應當地的天氣,身體很不舒服而且發燒,他吃西藥退燒,但藥效一過體溫又再升高,這樣反反覆覆持續兩天,眼見上場的日子就要到來,他感到很焦慮。幸好,花蓮慈濟醫院副院長何宗融在賽前抵達雅加達,趕緊以針灸治療,快速緩解了他的症狀且不再發燒,讓他可以站上球場,擊出一支完美的兩分全壘打,贏了對手韓國隊。

近一百年來講究科學實證的西醫當道,但源自中醫「經絡學說」的針灸和推拿,一直都是國人相當重視的醫療方式。人體的經絡穴道,雖然肉眼看不見,但經過老祖先數千年的經驗累積,它的存在早已被認定,近年來WHO也已認證,針灸可以治療的疾病多達一百七十幾種!

針灸治百病

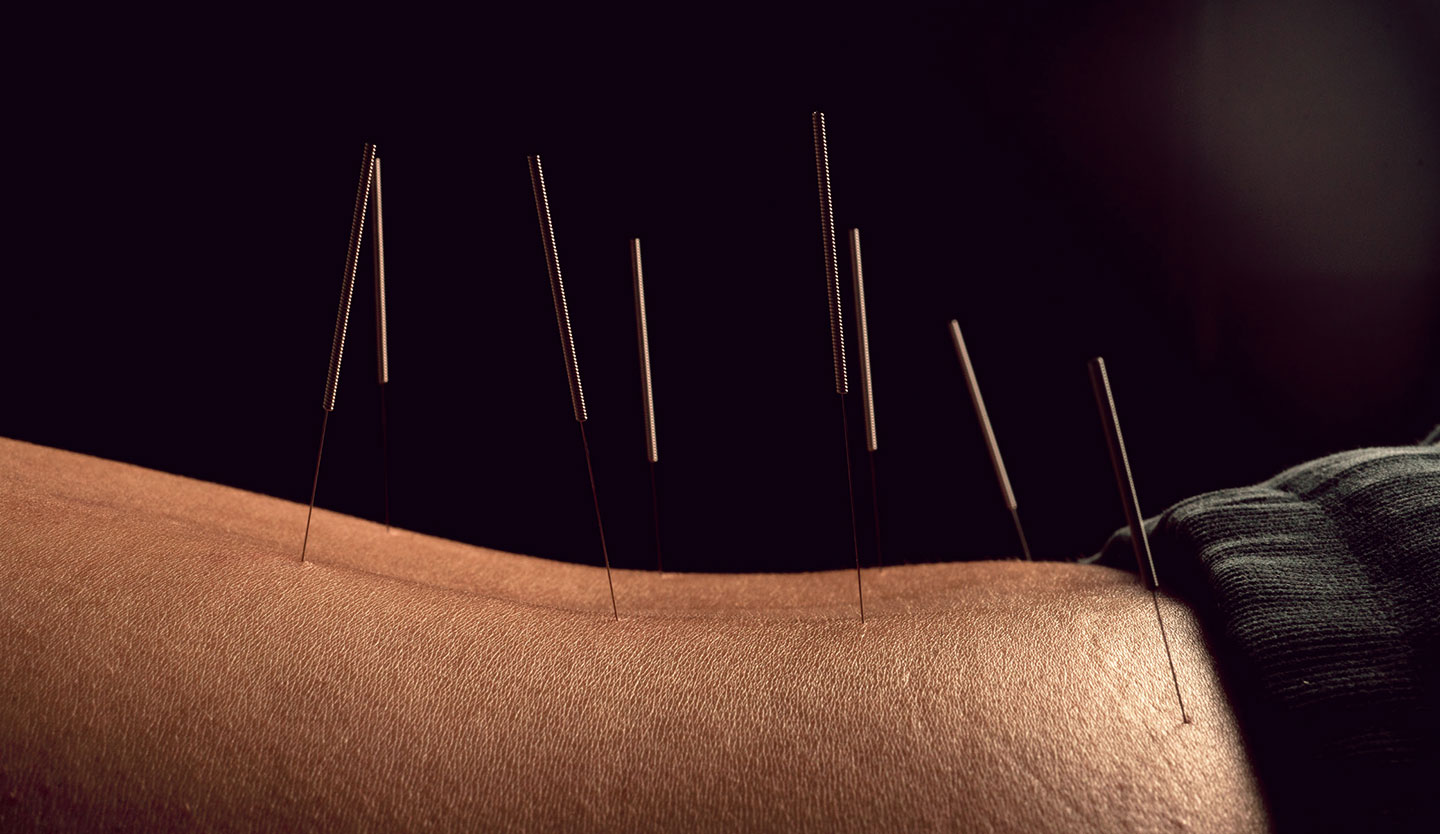

針灸,指的是「針刺」與「艾灸」。「針刺」主要以不鏽鋼針刺入皮膚穴道,會有痠、麻、脹、重等感覺;「艾灸」則是將艾絨揉成小團或長條狀置於穴道上,使之薰灼之後產生溫熱,透過穴道進入人體治療疾病。

禮拜六上午,許多人從台北、高雄,不遠千里來到花蓮慈院中醫部,小到感冒或肌肉痠痛、媽媽手、五十肩,大到腦血管手術後復健等,各種病患都有。何宗融大約看診了二、三十位病患,就會來到外面的候診區,為剛才看診的患者進行針刺治療,部分穴位的針刺之上再加艾絨,點燃後以溫度增加療效,一時之間,室內瀰漫著艾草香氣。一整個上午的門診,許多人可以立即感覺到症狀改善,尤其在止痛方面,效果又快又顯著。

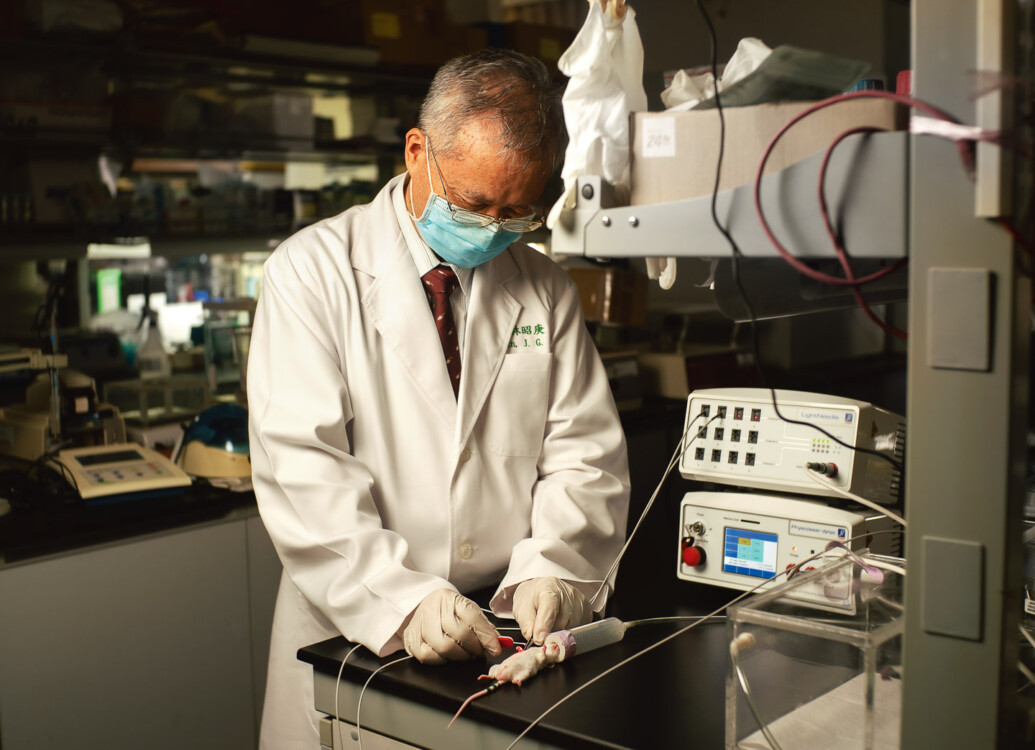

針灸刺激穴道治病,令人聯想到在武俠小說裡,「彈指神功」、「凌空打穴」等蓋世武功,只要用手指點在對方的穴道,就可以將人制服,「這些都是源自於中醫的經絡學說,只是小說比較誇大,但經絡穴道都是確實存在的。」中國醫藥大學附設醫院、中藥臨床實驗中心主任謝慶良,也是日本九州大學醫學部腦神經病研究所博士,長年以來率領團隊,以科學方法研究針灸的奧祕,他進一步解釋,經絡是人體中連絡五臟六腑的管道,「經脈」是主幹,「絡脈」是分支,密密麻麻分布全身,是氣血運行的必經之路。

「中醫說『不通則痛』,經絡不通,通常人體會感到『痛』。」謝慶良解釋經絡上分布著三百六十一個穴道,透過針灸在穴位上刺激,引起皮膚內的接受器反應,將訊號傳達到大腦皮質區,產生腦內啡,可降低疼痛的感覺。

此外,他也觀察到經絡有點類似神經系統,針灸可將痛覺神經阻斷,達到止痛效果。但是經絡又和神經系統不同,神經系統可以利用解剖觀察,經絡完全看不到。「經絡不只是通過神經系統,可能也經過淋巴、血液,或其他內分泌系統,但路徑不是很清楚,我們還在進行研究中。」

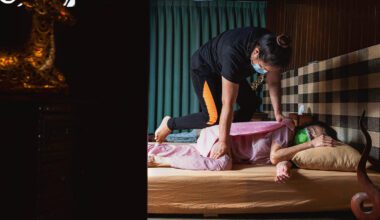

和針灸有異曲同工之妙的推拿,也是國內很盛行的傳統醫療方式。

中華黃庭醫學會理事長李興明位在新北市泰山的診所裡,一位有眩暈現象的婦女前來求診,她先前在西醫檢查一切正常,李興明發現她的頸椎兩側肌肉僵硬,影響頸動脈輸送血液到腦部的功能,因此造成眩暈。他以推拿及針灸進行治療,讓患者頸椎旁邊的肌肉得到舒緩,眩暈現象也就不藥而癒了。

推拿異曲同工

「一針二灸三用藥,自古中醫講究『簡便廉效』,意思是愈簡單、有效的治療方式愈好,因此針排第一位,再來是艾灸,然後才是必須經過炮製的中藥。但只需一雙手的推拿,其實比針更簡便廉效。」李興明的父親是人稱北部傷科大師的李慶丙,承襲父親的真傳,手法「剛而巧、速而勁」,患者都是慕名而來。

許多人容易將推拿與按摩混淆,簡單來說,按摩屬於筋骨舒緩及身體放鬆的手法,推拿則是中醫的醫療方式之一,和針灸的原理如出一轍,加強在穴道上的按壓,以刺激穴道的方式,再加上推或抬的手法,並不僅限於舒緩筋骨痠痛,許多疾病都可以治療。中醫會根據自己擅長的醫療方式,選擇針灸、推拿,或兩者搭配為患者治療。

國內的中醫院所過去由醫師為患者診斷後,若有需要推拿則由推拿師執行,後來衛福部規定,推拿屬於醫療行為,必須由合格中醫師執行。但現實的狀況是許多中醫院所人力不足,不再提供推拿醫療,而推拿師則轉到民俗調理業,然而程度參差不齊,造成許多人就醫時無所適從。李興明希望未來相關單位可以在專業的醫療院所中規範,並透過訓練及考試增設推拿輔助人員,才是民眾之福。