當無菌布單覆蓋上去,我的眼裡就只有組織與傷口;腦中雖然精密地運算手術步驟,雙手也不曾停歇,但內心卻很平靜,甚至忘了自己與這位病人的連結。

手術結束後,我告訴他手術過程中,我內心的真實感受;有些惱怒自己竟如此冷酷無情,但他卻露出笑容,直說:「很好。」

傷口的主人,是我的爸爸;因為心律不整,必須裝置心臟節律器。

手術結束之後,我擔心地問他:「會不會痛?」

他告訴我:「不會。」

我不死心地再接著問:「你需要吃止痛藥嗎?」

他鎮定地說:「不用。」

我皺起眉嚷著:「你可別因為我是你兒子就逞強說不會痛,怕人家說你兒子技術不好!會痛要說,不要硬撐,有止痛藥可以吃。」

他笑了,並且再次跟我保證,他真的不會痛。

這已經是十幾年前的事情了,當時我還剛升上主治醫師不過一年,並且在美國的實驗室想方設法地要擠進博士班。因為父親需要安裝心臟節律器,所以請假回台灣;心臟內科謝仁哲醫師先巧手替父親植入電極,再由我切開傷口放入節律器。

今年四月,爸爸的心臟節律器必須更換電池;這檯刀由我安排、也由我操刀。手術前,他將家裡穿來的衣服脫去,換上醫院的病人服,頭上還戴著青綠色的網帽。我不急著為他執刀,反而領著他先看了看手術的所在——內外科高階整合手術室, 這是我這幾年致力執行的規畫案;我希望讓他知道,在醫院裡除了看病、開刀,他的兒子還忙了些什麼。

曾幾何時,他這個差點考不上大學的兒子,如今竟然是一名能握著手術刀、從容地替他動手術的外科醫生了。

很多時候,其實連我自己都覺得不可思議。

回想起小學的時候,我在一個非都會區的學校就讀,在沒有太多競爭的環境裡,很容易就能取得名列前茅的成績。在那個分數就是一切的年代,我幾乎拿下了每一次模範生的選拔,除了六年級那一次。

那天公布獲選名單,由校長親自把全校模範生的桂冠戴在我最要好的朋友頭上。雖然沒當選模範生,但我卻比以往都來得興奮,因為他是我最要好的朋友;而且,身為台灣平劇比賽第一名的他,可謂實至名歸。

那天放學,老師把我留下來,在所有同學都離開之後,語氣輕柔地安慰我,希望我不要喪氣,他也覺得很可惜並不是我。

這是我首次意識到名聲這件事情,只是那時我並不在乎。直到高中一年級下學期我從資優預備班被踢了出去,我才發現,原來我是在乎的;只是,我追求的不是名聲,而是自尊。

當自尊被摧毀之後,我便再也抬不起頭來。

高中時期,我過得非常不快樂;除了自信不再,生與死的問題更一直在我的內心徘徊。我無法專注在學業,生死的困惑與對於人生的迷惘,幾乎占滿我的思緒; 只是,那時的我沒有足夠的經驗與智慧去面對,導致成績每況愈下,惡毒的字眼更不斷從我嘴中冒出,只想用自己對人生的憤怒來引起父母的注意。那時候的我肯定傷透了爸媽的心。

有一次,脖子後出現一塊連我自己都不知道在哪裡磕碰而成的瘀青,媽媽質問我是不是跟人家打架,憤怒的我口不擇言地回嘴:「妳怎麼不說是被砂石車撞到的?」

砂石車是媽媽一輩子的痛,更是我們家最禁忌的話題;因為,二舅舅在我進高中前的暑假開車與砂石車對撞,當場殞命的回憶太過傷痛。媽媽聽我這麼回,沒有憤怒,只能任悲傷的淚水不斷流下,她甚至沒有力氣罵我,也無法再與我對話。我傷她之重,不只這一次,類似的對話在高二、高三經常發生。

進入慈濟大學醫學系是人生轉捩點。

以高三那種成績與模擬考的表現,能上大學就要偷笑了;即使拚了命再重考三次、五次,我應該也進不了醫科。慈濟大學醫學系肯收我當學生,是我人生最重要的轉折。

推甄後接到李明亮校長的電話,我的心就被收買了;怎麼可能有一位校長,還是一位大學校長,接連打了三通電話來——一通給宜蘭高中校長、一通給我的父母、一通給我,只為了向未來的學生道賀,只為了叮嚀我必須在入學之前做好充實自己的各種準備。而入學之後,校長室大門也總是敞開著歡迎我們進入。

大學時期,兩位懿德媽媽——羅美珠媽媽與林庭君媽媽、慈誠爸爸陳英和榮譽院長,以及張憲生組導師都不時關心我們。其他的老師,像是著名的「慈濟三雄」——方菊雄、陳紀雄與邱鐵雄教授,以及黃森芳教授、賴其萬教授、陳信一教授、葉思芳教授、曾應龍教授、許永祥教授等,也如同長輩或父兄般地對待我們。在他們的引領下,我開始參與醫學、理解醫學。

影響我人生最重大的,無非就是「無語良師」康爺爺一家。康爺爺在世的時候我不認識他,但因為他與家人的大愛,讓我在他的身上盡情地學習;也因為康阿姨與康叔叔們的描述,我更了解康爺爺的理念。當時我既驚訝又感佩,怎麼會有人捐出身體讓我們開膛剖肚?又是何等大愛,讓他的兒女願意將自己父親的身軀交給陌生又沒經驗的醫學生,任他們在父親身上劃上千百刀?

我也感恩 證嚴上人,因為他建立了慈濟世界,繼而有了醫療志業,並為了醫護人員的培育進而創辦了慈濟技術學院與慈濟大學。我想告訴師公:「謝謝師公上人,讓我有書讀,讓我有醫生可以當。」

日子一天天地過去,我不僅為我的爸爸開刀,也為病患動過一檯又一檯艱鉅的手術。身為一名心臟外科醫師,或許我已然成熟獨立,但仍必須不斷學習,日子過得既充實又忙碌。

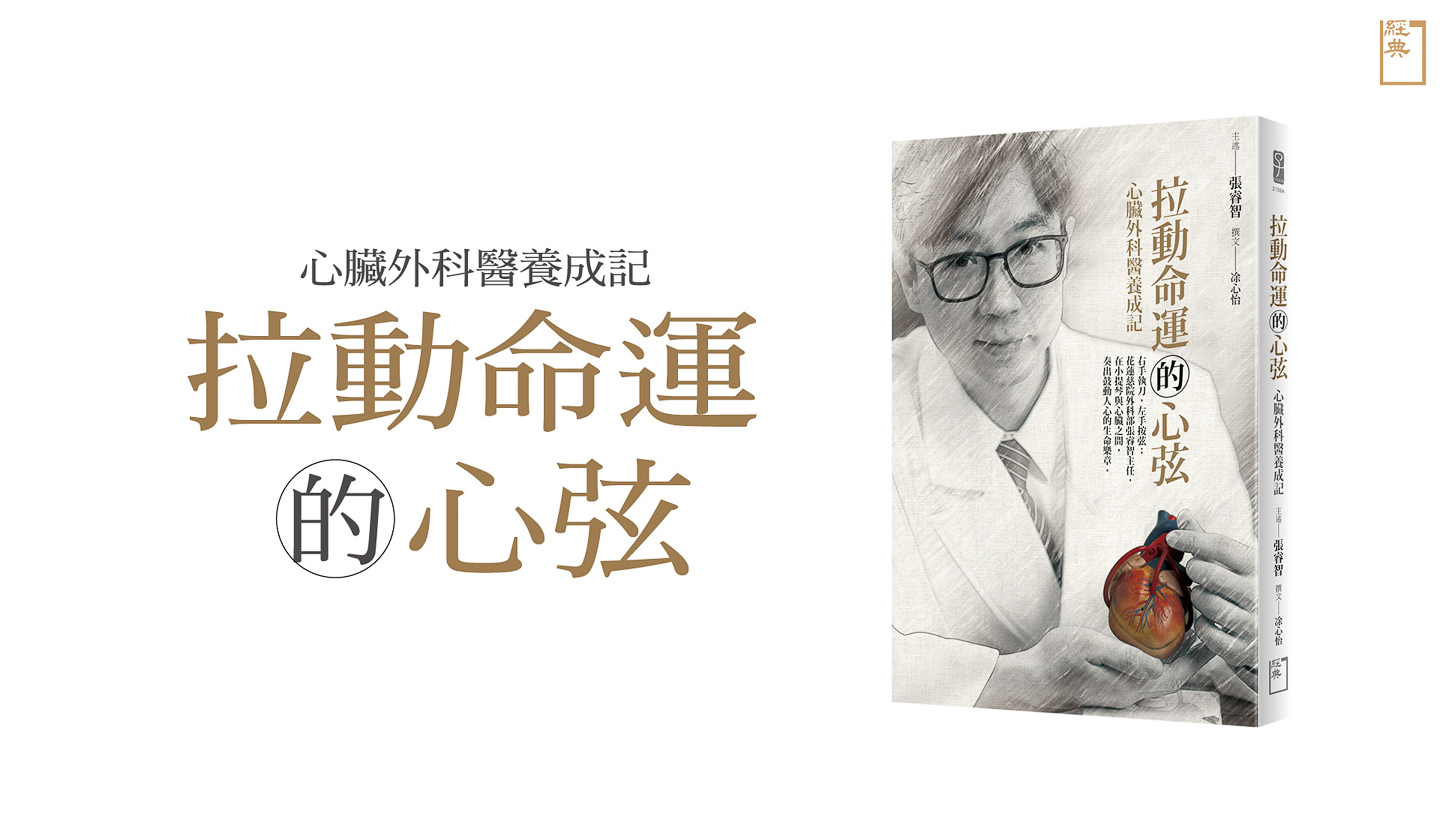

「出一本關於你怎麼變成心臟外科醫師的書,如何?」第一次聽到慈濟基金會王端正副總執行長提出如此建議時,我微微回以一笑,卻沒有認真的放在心上;當時我認為,這或許是閒聊之餘所提出的想法,也或許只是客套話。

對於一位心臟外科醫師而言,我的資歷淺薄,出書的念想實在離我太過遙遠,也是一個不敢妄想的奢望。

幾週之後,我再一次碰到王副總,他知道我不太願意,於是改以另一個方式問我:「你要不要以一個慈濟大學畢業生的角度,談談在慈大接受到什麼樣的教育、後來又怎麼立定志向走大家不想去的心臟外科的過程,藉此給學弟妹們一點鼓勵?」

見我的表情似乎有些心動,王副總不給我思慮與反悔的時間,馬上就說:「我幫你聯絡好了,下週我就請記者心怡來花蓮訪問你!」

雖然過程似是被半強迫,但我確實有些改變心意;倒不是內心的虛榮心作祟, 而是自己能當醫生,全是因為慈濟大學醫學系肯收容我;因此,只要是以「慈濟大學」為名的邀約,我幾乎不會拒絕。畢竟,學校對我有恩,更何況王副總還是當年推甄面試的第二位考官,是讓我能當醫生的重要貴人,豈容我有拒絕之理?

在外科式微的這幾年,總有學弟妹們會問:「當初你為什麼要選擇心臟外科?」也會問:「在醫療糾紛頻傳、醫病關係緊張的現在,為什麼你還是這麼拚命?」如此提問,總讓我難以一語道盡;這本書的內容,或許可以幫我解答一些。

另一方面,這段出書歷程也是一把協助自己與不堪過往和解的鑰匙。藉由與執筆記者談起往事,再透過她的文筆書寫成冊,在細讀校對文稿的過程中,一次次地打開我的心門:那不願回憶的高中生活、處處碰壁且挫折不斷的美國求學過程,以及那些沒能救起來的病人……記憶一幕接著一幕重新浮現在我面前,讓我數次在電腦前痛苦地淚流不止,甚至忍不住放聲大哭。這些人生走過、經歷過的故事,藉由出書的機會,讓我再一次地省思,也深刻地體悟到:自己既然因為好運氣才能成為心臟外科醫師,更應該全心奉獻自己。或許我最後還是沒有辦法開智慧、理解生死;對於生與死的解答,卻能更靠近一步。

最後,我由衷地感恩心臟胸腔外科兩位恩師——趙盛豐主任與張比嵩主任的教導,讓我得以成為獨當一面的醫師。另外,我非常感謝鄭伊佐醫師擔任我婚禮的伴郎,並在我出國進修的五年間撐起花蓮慈濟醫院心臟胸腔外科;以及我的好學妹劉穎醫師,在我剛從美國回來的時候陪伴我,協助我度過離開臨床多年的焦慮與惶恐,並鼓勵我保持樂觀的生活態度。

在此,我要特別謝謝為本書執筆心怡小姐,她同時也是我慈濟大學的學妹。為了配合我的時間,多次往返花蓮,還訪問了我的長輩、老師與朋友們,甚至越洋訪問我的乾媽,將這本書寫得這麼生動,並忍受我多次的修改。

這本書能夠得到我人生的典範與偶像——李明亮前署長與魏崢院長為我寫推薦序,是我畢生的光榮。期許自己能努力不懈,以求達到他們百分之一的成就;亦會秉持他們的教導,發願自己做為基石,讓同儕與後進踏在我的肩上成就卓越。

為了病人打架的我

俄國作曲家柴可夫斯基(Peter Ilyich Tchaikovsky,1840-1893)在一八八○年寫下的《一八一二序曲》獲得眾人的喜愛,即使經過數百年,在二十一世紀的現在,仍能在不少廣告作品與慶典中,聽見這首樂曲。

然而,作曲家本人對這首曲子的評價卻不高。在作品完成之後,柴可夫斯基寫一封信給他的經濟支持者梅克約夫人,信上表現出他對這首曲子的厭惡,他在信裡這麼說:「這首曲子非常吵鬧,而且相當喧嘩,根本沒有任何藝術價值,我在寫的時候一點也沒有熱誠與愛意。」

即使在自己熱愛的創作中,柴可夫斯基也曾迫於現實,譜寫出他最不喜歡的曲風。我呢,始終珍惜著披上白袍的滋味,即使再累也不曾後悔踏上這條路;但是,在醫院裡,偶爾還是會吹來冷冽的風將我的熱情凍結。

那一道道刺骨寒風就是病人;即使人數不多,卻已足夠將我深鎖寒冰之中。

例如那位退伍軍官。

他第一次來找我的時候,整張臉的毛細孔裡流露出希望:「別人介紹我來的, 希望醫生你能幫幫我。」

他的症狀並不難解決,是主動脈瓣膜與二尖瓣膜狹窄,別人介紹他來找我替他動手術;但我謹慎評估後,告訴他,目前狀況並不危急,手術還可以再緩緩。雖然解消了他原有的起心動念,但也給了他充分的理由:「你的心臟問題還可以再觀察,目前還不到需要開刀的地步;再者,因為你長年在洗腎,這手術一動下去,不僅過程困難,後續照顧也不容易。」

診間裡,兩個首度見面的人看著彼此,細細咀嚼對方的話語;才不過幾分鐘時間,我很感謝他用理智堆疊出對我的信任,並且同意我的判斷。接著,有長達兩年的時間,我照顧的不是他的心臟,而是洗腎的血管。

隨著時間過去,他心臟的惡魔已經開始在蠢蠢欲動,休克找上他的次數開始頻繁。

「我想現在是不能等了。」聽著我吐露的一字一句,憂愁的霧霾在他的眼裡擴散開來。腎臟疾病已經將他的人生擊敗過一次,好不容易在這幾年間重新適應不同的人生,並且在家人的溫暖圍繞下摸索出生活的平衡;眼下,心臟的問題卻更是棘手。我知道他的神經已經瀕臨斷裂邊緣,於是趕緊把最負面的話說完,接下來是要給他信心與希望:「我們會跟你一起努力。」

兩年的相處,讓他比第一次來找我時更信任我,這檯手術的排程在幾乎沒有疑慮中,很快就定了下來。

可喜的是,他度過了心臟手術以及預後所帶來的難關。正當我們以為可以安心之際,命運卻猛然地朝著他開了一槍:他的腸胃道開始出血;併發症來得突然,令所有人都措手不及。

他在加護病床病上掛著的基本資料牌裡,我的名字被抽換下來,換上另外一位專科醫師的名字。此後的治療方向再與心臟無關,但我還是不時地往他的床位過去;促使我的腳步往他而去的,已不再是責任,而是一份情感。

他的狀況始終上上下下,離理想的狀態還有一段路要走。但是,即使仍在加護病房,我們內心的希望仍然不斷地唱著愉悅的歌;因為,他始終散發著不容忽視的堅忍與堅強,我們都認為他一定能再次度過難關。

「張醫師,你要記得找時間休息。」探視時間到了,家屬走進加護病房看見我守在他的床邊,殷殷叮嚀;「我們每次進來,看你不是在照顧他,就是守在其他病床邊照顧別的病人,你真的要好好休息。」

「這是我的習慣。」我不是有意用一句話就打發他們的關心,而是因為,要向人說明自己的個性,需要許多時間來一一剖析,但是他們進加護病房的時間有限,我並不想佔用他們與病人的相處時間。

只要病人狀況不好,我就一定會守在他們的病床邊;打從跟在兩位老師身邊學習以來,「照顧狀況不好的病人」的這個傳統,早已經隨著歲月,融進我的血、滲進我的骨。

隨著他的狀況變好,甚至都已經拔管自主呼吸了,我們都以為,他一定能出加護病房。沒有人能預料,柴可夫斯基那首名為《悲愴》的第六號交響曲已經開始敲出第一個音符。

柴可夫斯基曾說,《悲愴》像是一首安魂曲;有如預言般,他在這首曲子初演過後幾天就染上霍亂,沒幾天後就離開了人世。

才短短兩天的時間,退伍軍官就從即將可以被宣告復原,轉而跌落生命的谷底。

最後那一刻,家屬都到了,長年照顧他的外勞也在一旁紅了眼眶;同樣站在病床邊的,還有我。

「如果看得到,每個醫師後面肯定跟著一串人。」張比嵩老師總說,病人的離去大多都是我們所不能違背的天命;「你只要心裡坦然,自認已經盡力,就往前看, 不要糾結了。」

老師的話我一向奉為聖旨;但只有這段話,始終被拒於我的心門之外。

「爸爸,你安心放下,我們一定會好好過我們的人生。」女兒俯身靠在他耳邊說著;字句雖然精簡,卻感人肺腑。在即將離別的此刻,她沒有被悲傷的情緒拉遠, 有條有理地訴說內心所想:「你已經照顧我們很多年了,也為國家做了許多事情, 你要放下、放手,不要再強撐,你這樣實在太痛苦了。」

她將自己最悲傷的情緒,化為最慎重的道別:「我們會好好照顧媽媽,也會把你教導我們的傳承下去。」

他的家人輪流地將想對他說的話一一訴諸,唯有我一句話也沒說,站在一邊流著淚,看著他吐出最後一口氣。

依依不捨地將視線從父親身上移開,他女兒轉過身來向我道謝:「張醫師,也非常謝謝你一直守在我爸爸的身邊照顧他。」

這個感謝之於我而言,實在過於沉重;我多麼希望,是在送他康復離開醫院時聽到這句話。