手持透明水杯,在示範「喝水」的過程中,夏豪均的神情,一如科學家般專注。他先是輕晃杯身,觀察水在杯壁上流動的速度與黏著性;跟著,鼻尖湊近杯緣,反覆地聞嗅氣味;最後,當他嘗試啜飲一小口水,讓它充分地在舌尖與舌根間流動,「這款水的總礦物質量,應該在400tds左右。」根本是張活試紙!夏豪均訓練有素的味蕾,迅速地做出判斷,並且解釋道,所謂的TDS(Total Dissolved Solids)是指水中的溶解性總固體值,其中包含了鈣、鎂、鉀、鈉等礦物質,以及鹽、金屬、陽離子或陰離子,一般來說,TDS的含量越低,水的純度越高,只是是高好喝還是低好喝,就要看搭配什麼樣的食物了。

這裡是開平餐飲學校,特別為有意成為品水師的人所設立的認證課程。儘管近兩年來,參與的學員有增無減,但作為這門課的主要指導老師,夏豪均副校長不時會聽到的一句話卻是,「品水?不就是一種噱頭嗎?」

品水師的誕生

品水是噱頭嗎?坐在品水教室裡,夏豪均介紹牆壁上掛放的三十幾種礦泉水後表示,他完全不同意。品水的歷史確實不長,卻有其根據。最早德國著名的釀酒學校杜門斯(Domens Acadmy)創辦人Peter Schropp博士在釀造啤酒時,發現水質對酒的影響至大,在一頭鑽進飲用水的世界長達十年後,二○一六年,在他的推動下,品水終於成為一門獨立的課程。

迄今,全球三百名的品水師裡,台灣有二十八名,絕高的占比,有一大部分原因來自餐飲界的企圖心。

「一直以來,全球的飲食文化,不管是現在的水單,過去的酒單,幾乎都由西方人引領。相較於此,台灣貴為美食王國,卻少有令人驚豔的表現。」夏豪均說

因此看準西方人熟悉西餐卻對中餐感到陌生的機會,「如果我們能針對中餐的特色,找出適合搭配的飲水,例如,吃麻婆豆腐時,來杯1200tds的硬水,讓水裡高含量的礦物質,完美地平衡豆腐麻辣的重口味,類似的做法,只要累積、整理到一定程度,未來不但能提升中餐的精緻度,對全球的美食界,也會是一種貢獻。」

餐飲界的壯志令人敬佩,特別是水從單純的配角,晉升為既可佐餐又能入菜的主角,算來,也是人類「飲」食文明的一大進化。只是就一個縱深更大的背景值而言,這樣的演變,不能不說與瓶裝水市場的蓬勃發展密切相關,在全球化下,當供應端與消費端,業者與市場的互動更頻繁,不管尋找理想飲水的專業人士,或一般想嘗鮮的民眾,都能輕易地在地球一端的甲地,喝到流淌於遠方,來自乙地山巔或水湄的水。

然而,正所謂成也蕭何、敗也蕭何,瓶裝水的百花齊放,表面上看似一種進步,實則,當過度追求口感而衍生出的健康疑慮、跨國運送過程中產生的碳足跡,包括寶特瓶過度消耗的問題等,都使得我們以為的進步,極可能只是一種假象。

飲用水家族的無限擴張

根據資料顯示,自從世界上第一瓶以陶罐包裝的瓶裝水,以保健食品之姿,於一八五五年陳列於法國的某間藥房後,歷經四百年的發展,全球瓶裝水的產值,至今每年約有五百億至一千億美元;在台灣則達五十五至六十億,總銷售量逾四十五億瓶,占全台飲料產品的25%。

早期的瓶裝水會陳列於藥房,原因其實很簡單。話說空氣、陽光、水,人無水不能活,但卻有人相信,某些特定的水,對於某些疾病有療效,商人聞嗅到商機後,自然是迫不急待地將之包裝起來,再以高昂的價格,賣給出得起錢的貴族們。

一度只有特定階級才喝得到的水,時至今日,已走入尋常百姓家。但礙於經濟發展造成各式各樣的汙染只有惡化沒有改善,在業者針對消費者的心理,有意無意地釋放自來水不安全的訊息,強化瓶裝水的純淨、健康、便利與獨特性下,買水這件事在本世紀,也被繼續地發揚光大。

事實上,如果走一趟超商,站在飲料區前,就會發現琳瑯滿目的瓶裝水,不只數量龐大,種類也多。強調純淨無汙染的純水、天然水、逆滲透水,已問世多年;標榜含有礦物質的礦泉水與海洋深層水,則在阿公阿嬤等級的產品之外,又不斷地推陳出新。

但要說當下什麼產品最火紅?應該還是氣泡水和加味水。東海大學食品科學系教授邱致穎,曾有產學合作的經驗,他表示,這些新產品主要以年輕人為消費族群,而他們之所以獨沽此味的原因,不外乎「一是嫌白開水沒味道,二是嫌白開水有怪味道。」

「沒味道就別提了,跟任何東西一樣,總有人追逐重口味。至於『怪』味道,基本上如果不是自來水在處理的過程中,管線不乾淨的話,就是為了消毒所加的氯氣在殺死致病菌的同時,也會形成異味。然而,我們又需要氯氣在水中形成的次氯酸和次氯酸根來殺死在自來水管中的多種細菌。」邱致穎老師解釋。

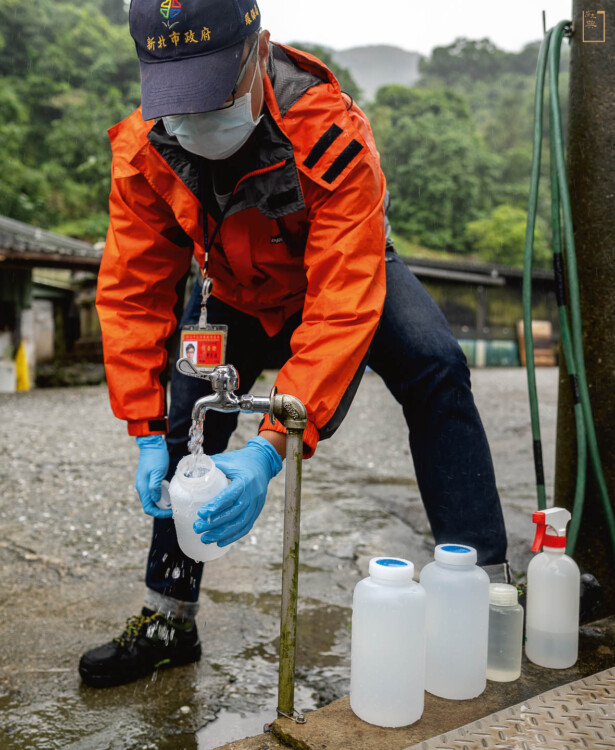

針對這點,台北自來水公司與台灣自來水公司,一直以來都不斷澄清自來水的品質符合檢驗標準(見經典雜誌〈飲安〉一文),無安全疑慮,剩下的「口感」問題,就只是個人的感受。

「所以一樣是反映市場需求,加上食品加工和包材科技的進步,消費者不愛白開水,業者就在水裡增添含有橘子、檸檬、蘋果、葡萄柚等香氣的可食性添加物;氣泡水則是把二氧化碳灌進水裡,讓水具有像汽水、可樂一樣的刺激口感。」邱致穎老師表示,至於包裝水到底安不安全、健不健康?「能上市的當然都通過檢驗,只是凡事除了質以外,量也很重要,如果消費者不節制,喝太多,結果,自然是自喝自受了。」

但站在國民健康的立場上,政府有責任出面把關,降低風險。二○一三至二○一六年,有鑒於國人平均體重過重,衛福部進行了一項「國民營養健康狀況變遷調查」,結果顯示,88.9%的十六至十八歲高中生,平均每週喝七.三次含糖飲料;93.9%的十三至十五歲國中生每週七.一次;83.6%的十九至四十四歲青壯年每週七.一次,僅有六十五歲以上的長者,喝含糖飲料的比例未超過五成。

「加味水也算是含糖飲料的一種,長期飲用容易攝取過多熱量,除了發胖外,也會增加罹患糖尿病的機率。」中山醫學大學附設醫院營養師謝梨君說,「而氣泡水雖然不含糖分,卻也要看人喝,腸胃弱的人喝多了,還是很容易脹氣的。」