盛夏,東北角的陽光熱烈地晒在大地上。宜蘭縣頭城鎮大溪里里長藍五富正與社區河川巡守隊的成員聚集在大溪川下游,這裡距離出海口約二百公尺,但溪床一片乾涸。在高度落差約一公尺的固床工下,幾個大男人彎低了身軀,伸長手臂不斷挪動角度往石縫裡撈,叫喚互相支援。

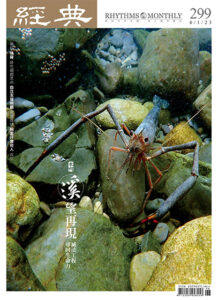

「過去了嗎?我摸到牠的頭,把牠轟出去。」河川巡守隊隊長陳添俊喊著;「有,我抓到了。」另一位隊員呼應。「又是鱸鰻!」藍五富點著水桶裡的鱸鰻,已經八隻了,還有繽紛的鰕虎、小毛蟹鑽動。在直徑不到四十公分的水桶裡,擠著過去習慣上溯大溪川的溪流物種,這會兒牠們沒辦法以基因給牠們的記憶進入河口便自由往上游走,在河川巡守隊發現前,牠們困在隨時會乾涸的低淺水窪裡、生命危殆,難道這裡不是河川?

這是河川,也不是旱年。

二○二○年八月,五十三歲的藍五富與夥伴帶著滿載魚蝦的水桶往上游走,把牠們送到中游長壽橋下的深潭。看著放出的鱸鰻從沒有活力到鑽進石下,躲藏在妥適棲地裡;藍五富拿著手機錄下影像畫面,他快要記不得相處半輩子的大溪川原本的樣子了。

因整治而得到公共工程金質獎的溪流

位於宜蘭縣頭城鎮的大溪川,是開墾先民從台北進入宜蘭後的第一條長河,發源於貢寮與頭城交界,於大溪漁港南側注入太平洋,河流全長約八公里,流域面積約十四.三六平方公里。與西部沖積扇發達的河川不同,大溪川是一條獨流溪,特色是流域面積小、攜帶土砂少,大溪里的名字即因「大溪」而來。

大溪川中上游是自來水水質水源保護區,平均月供水約六萬噸;而從自來水取水堰到河口約三公里長,河口處有日治時期修建的舊大溪橋。大溪川下游潭瀨交錯、自由奔流,生態資源豐富,「小時候,兩岸盡是稻田,我們抓毛蟹搗碎餵豬、大石下常有深潭,我們會在夏日跳水玩水。」站在溪畔石上,藍五富指著溪流,訴說與大溪川交織的童年回憶。

大溪川近出海口因鄰近村莊,是陪伴大溪里居民成長記憶的河段。從二○○五年起,藍五富就向縣政府申請過封溪護漁,禁止除學術研究與公共利益等目的外,採捕溪裡的動、植物,「我們已經發現,魚蝦因捕捉愈來愈少,溪裡資源是公共財,應該保護下來。」

河川巡守隊沒有公權力,本著對家鄉溪流的珍愛,認真排班巡守、柔性勸導,溪岸上的人樸拙地護持溪裡眾生。然而,近十年間,因「治河」元素介入,意外讓藍五富熟悉的溪流一度陌生;而多年護漁的豐沛生態,也遭遇衝擊。

二○一三年一次颱風後,地方民代反應大雨讓溪流出谷段的轉彎處凹岸有被掏刷危險、一處雞舍緊鄰溪床被沖毀。農委會水土保持局臺北分局自二○一四年起至二○一六年,分二期治理大溪川,在下游三百五十公尺到河口的河段間共完成了兩排護岸及七座固床工等工程,竣工後並獲得由行政院公共工程委員會所頒布的第十六屆公共工程金質獎優等。

「剛做好的時候,真的很漂亮。」藍五富說起剛竣工的「新」大溪川:溪床拓寬、兩岸草生地被清理,溪床上七座固床工,由距出海口約一百二十公尺的第一固床工到距出海口約四百五十公尺的第七固床工,平均不到一百公尺就有一座,各有獨特造型,「有一座還有點像愛心。」藍五富說。

工程後的大溪川頻繁斷流

對台灣人來說,固床工是溪流中最常見的橫向構造物,主要材料常是混凝土,其任務是「控制流心、防止河床與兩岸淘刷」。水保局臺北分局治理課副工程司陳沛霖解釋,因擔心水流能量大,過度下切河道、讓溪床愈來愈低,實務上會在溪床上興建固床工控制土砂;並將其設計出不同型態穩定流心,也達到保護河岸用意。

那為什麼固床工總是一道接一道?陳沛霖說明,那是為了控制河床坡度,亦是為了固床工相互間保護而設計。只是大溪川近年來上游相對已無土砂下移,原始河床也會因此轉為接近階梯狀的河道型態。

人禾環境倫理發展基金會(下稱人禾)長期關注台灣東北丘陵溪流,資深經理方韻如第一次注意到大溪川,是在竣工前發現這條天然野溪正在工程變身,也就特別留了個心思持續追蹤「治理」後的影響。

美觀的固床工,在同年秋季颱風掃過、溪流強勢沖刷幾次後,不僅泥沙蓋過,還出現○.七到一.五公尺不等的落差;在二○一六到二○二○年間,空梅時的五、六月與颱風季前的七、八月,特別容易出現斷流,尤其容易出現在第一到第三固床工間,及第六固床工下,河川巡守隊就常在第二固床工下救魚。