如留尼旺島是被世界遺忘的孤島之一,這座位在印度洋的火山島彷彿一面綠色玄武岩盾牌從海平面上伸出,猶如月球表面般的火山地貌和蒼鬱森林,蘊含著多元的種族與文化。如神蹟顯現,讓火山熔岩繞道而行的聖母熔岩教堂裡,有克里奧爾基督教「撐傘」的聖母像佇立,與其共存的其它宗教包括:印度教的象神甘尼許、中國寺廟、穆斯林清真寺,以及當地人對古老宇宙的信仰和傳統的記憶。

距離馬達加斯加海岸不遠的留尼旺為法國海外屬地,是歐盟和歐元區一部分。自一九四六年以來,作為法國的海外省分,留尼旺與普羅旺斯和香檳地區有相同的行政地位。

儘管街區充斥著法國品牌車和法式麵包店,島民的自我認同卻普遍是「留尼旺人」而非法國人——留尼旺的官方語言是法語,不過約九成的島民使用「留尼旺克里奧爾語」。

相遇在印度洋

「留尼旺」的名稱源自於當地傳說,而這個傳說塑造了島民的靈魂和性格,也同時見證了島上的歷史更迭以及族群間的尊重與包容。故事中,艾林、爾文和拉奇德三位朋友,分別是印度教徒、基督徒和穆斯林,想要捍衛各自的信仰。三人站在島嶼高處凝視同一片海洋,認為上帝就像包容萬物的無垠大海,最後他們一致同意將這塊土地稱為留尼旺,即「連結」與「相遇」之意。

中世紀時,阿拉伯商人抵達留尼旺,將其命名為“Dina Morgabin”,意為「西方島嶼」。十七世紀法國占領留尼旺,並以法國王室的名字重新命名為波旁島。一七九三年法國大革命期間,據推測是為了向巴黎聯合革命力量致敬,更名為留尼旺;後來為了紀念拿破崙而改名為波拿巴島。在拿破崙戰敗倒台後恢復其舊名波旁島,直到一八四八年法國二月革命後才又恢復為留尼旺。

一八六九年,蘇伊士運河的開通,削弱了留尼旺島作為東印度貿易中途停靠站的地位。

由於這裡的地理位置屬熱帶氣候區,島上主要農業經濟作物為甘蔗;早期曾經有大量奴隸從東非來,其次是從馬來亞、中國、印度和越南來。隨著時間遞嬗,種族與歷史熔爐是留尼旺的靈魂所在——無論你的膚色為何,或血緣來自何方,只要出生在島上且熟悉當地文化都會被認為是克里奧爾人。

島上當地白人主要為法國殖民者的後裔,貧困階層的白人稱為「小白」(Petits Blancs);而「大白」(Grands Blancs)則是指權貴家族的後裔。

馬拉巴爾人指的是十九世紀抵達島嶼的印度人後裔,他們和重獲自由的非洲人一樣,都是在極度惡劣環境下工作的受雇工人。隨後而來的還有穆斯林和華人,被稱為辛瓦(Sinwa)或西諾(Sinoi)。現今當地最大的華人社區約有二萬五千人,他們的祖先主要是一八四四年後抵達留尼旺的馬來亞人,當時主要從事糧食穀物生產。

目前留尼旺有將近九萬名的混血人口,占島嶼總人口數的最大比例;由於法國政府的人口普查並未調查種族分布,而且島上族群融合的複雜程度使普查窒礙難行,無法確切地統計留尼旺各種族人口的占比。

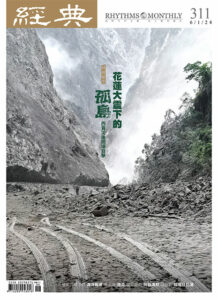

留尼旺島長六十三公里、寬四十五公里,地質相當多變。島上最高峰,也是印度洋最高峰,為海拔三千公尺的內日峰(Piton des Neiges),是一座已經休眠約一萬二千年的死火山;而境內的富爾奈斯火山(Piton de la Fournaise)則是地球上最活躍的火山之一,自一六四○年以來,已發生過一百多次火山噴發,最近一次噴發時間是二○二三年七月。