胡兀鷲(Bearded Vulture)是歐洲瀕臨滅絕的鳥類之一,容易受到棲地變化的影響,由於數量稀少、分布有限而罕見,加上其棲地需求的特殊性,因此被歐盟指定為保育類物種。

牠具有獨特外觀和生態意義,是指標物種,卻因人類活動而面臨生存威脅。一九八○年代,西班牙的天空見證了胡兀鷲的絕跡,在國家物種保育史上寫下黑暗篇章。

中毒、獵捕和棲地破壞

一九八○年代,在關鍵的十年期間,有毒物質的濫用對胡兀鷲構成主要威脅。農民為了保護牲畜免受掠食者侵擾,經常任意使用有毒誘餌。這些致命毒物進入食物鏈,不僅殺害了掠食者,不計其數的胡兀鷲也成為間接中毒的受害者。

同時,胡兀鷲令人印象深刻的羽翼和迷人的外觀,成為獵人與收藏家的戰利品首要目標,盜獵與野生動物的剝削情形激增,面臨人類殘酷的突擊,胡兀鷲數量急遽減少。

除此之外,都市化和農業擴張加速了棲地喪失,將胡兀鷲推向滅絕,牠們的傳統巢區遭到破壞、棲地破碎化,使胡兀鷲變得脆弱而難以適應環境。

除了人類不顧後果的行為加劇胡兀鷲的困境,牠們的巢區周圍也遭受各種人為干擾,人類缺乏對物種生態重要性的認知,阻礙了胡兀鷲的生存機會。人類與自然的微妙平衡被破壞,導致胡兀鷲面臨絕種的嚴重後果。

一九八六年,胡兀鷲悄然消失在西班牙安達盧西亞自治區的天空,僅有少數幾對倖存在庇里牛斯山區。

慶幸的是,胡兀鷲數量驟降喚起人們的保育意識並了解介入的迫切需要。各界環保人士、科學家和覺醒的公民開始團結起來解決危機根源。

借鏡一九七○年代末,奧地利阿爾卑斯山的「再引入」計畫僅用了四十年的時間,就讓阿爾卑斯山的胡兀鷲恢復至穩定數量。該計畫成功後,西班牙開始效仿並進行相關行動。一九九六年,安達盧西亞政府透過食腐鳥類復育計畫實施專案,昔日黑暗歲月中學到的教訓促使人們重新致力於動物保育。

復育專案的重點項目之一,是一九九六年在瓜達倫廷(Gudalentín)設立的胡兀鷲繁殖中心。該機構旨在繁殖、圈養雛鳥,並將其野放,二十多年來,繁殖中心已經取得顯著進展,是現今歐洲圈養胡兀鷲數量最多的復育基地。

瓜達倫廷繁殖中心隸屬安達盧西亞政府,是禿鷹保育基金會(VCF)和歐洲瀕危物種保育計畫(EEP)的核心機構,每年為安達盧西亞以及西班牙、法國、巴爾幹半島和阿爾卑斯山區(德國、奧地利)的復育計畫繁殖最大量的雛鳥。

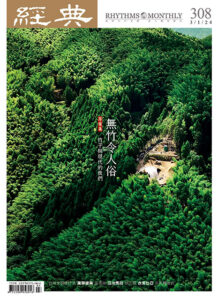

瓜達倫廷繁殖中心坐落於卡索爾拉美麗而崎嶇的山景中,在西班牙和安達盧西亞的天空為胡兀鷲精心策畫眾所矚目的復出,成為物種復育的希望燈塔。瓜達倫廷繁殖中心的成立宗旨,本就是針對一九八○年代胡兀鷲數量的急劇下降的解決方案,這是一個致力於保護美麗鳥類的聖殿,除了物種復育的使命,更是科學研究、教育和社區參與的中心,落實整體性保育。

繁殖中心的工作重點是籌備嚴謹的育種計畫,確保圈養鳥類的遺傳多樣性和健康。保育學家精心營造接近自然的條件培育和飼養胡兀鷲,並為牠們提供安全的環境,直到牠們準備好重新放歸原棲地。

復育過程

位於卡索爾拉山脈(Sierras de Cazorla)、塞古拉(Segura) 和拉斯維拉斯自然公園(Las Villas Natural Park)交接處的繁殖中心裡,每對成鳥分別在不同空間孵蛋;然而,在雛鳥破殼而出前,孵蛋器中真正的蛋悄悄地被換成了石膏蛋,好像什麼都沒發生過一樣,成鳥繼續牠們的孵蛋工作,直到雛鳥出生。負責培育全歐洲胡兀鷲中心的生物學家帕基洛.羅德里格斯(Pakillo Rodríguez)解釋,由於孵化階段非常脆弱,專家們不願冒險,所以整個過程都在人為控制下完成,以避免失敗風險。

胚胎發育的前三週,在接觸式孵蛋器中進行孵化,機器裡的塑膠膜模擬成鳥孵蛋時的溫度;接著,鳥蛋被移至強制通風孵化器放置五十二至五十八天,以確保胚胎生長的最佳條件。

出殼過程始於胚胎的第一下啄殼點,經過近兩個月發育,雛鳥開始掙扎撕開蛋膜,蛋內氣室的氧氣足夠牠呼吸兩、三天。這個生命奇蹟過程很短暫,氣室內的二氧化碳上升促使雛鳥掙脫束縛,藉著獨特的骨突起和卵齒衝破蛋殼,呼吸到第一口空氣。

雛鳥誕生後大約需要一天的時間才能吃完孵化過程中吸收的蛋黃殘留物,接著透過人工方式,餵食浸泡在水中的老鼠內臟碎肉,這些食物可以增強雛鳥的免疫系統。

一週後,雛鳥與親鳥團聚。接下來的三個月裡是親鳥承擔照顧責任的關鍵時刻。緊接著,是野放的準備工作,幼鳥腳上被繫上GPS發報器套環,並透過褪色的羽毛進行個體身分識別。

與成鳥隔離一個月的餵食,讓幼鳥為獨立飛行準備就緒。