海洋,素有「生命之源」的美名,這片占地球表面71%面積的湛藍,除了孕育了無數的生命,更是全球超過三十億人的生計來源,無論對文化、經濟,還是社會都帶來難以估計的效益。除此之外,海洋提供了地球約一半的氧氣,同時吸收了四分之一的二氧化碳,以及這些溫室氣體所產生的約九成的熱能,吸收力比同面積的熱帶雨林高上將近四倍,「人類呼吸的每一口空氣,都與海洋息息相關」,這種說法可是一點都不誇張。

然而,這位海涵一切的無私母親,卻可能無法再保護人類、提供人類依靠的肩膀了。根據科學家們的預測,二○五○年,海洋中的塑膠垃圾會比魚類還多,而在本世紀末前,珊瑚礁就會完全在海洋中絕跡,這些傷害都是不可逆的。想挽回這個局面,必須重新審視海洋在我們生活中的重要性,並開始善待它,因此,我在二○二二年啟動了共生計畫(Symbiosis)。

該計畫的內容便是以各種方式讓人們多多認識海洋,讓更多人了解海洋對我們有多重要,進而吸引有志之士投入海洋保育活動。只有聽過那些以海維生的人們,以及為了下一代的未來而努力找尋解方的學者們的故事,才能切身體會到,今日的海洋確實產生了變化,而我們必須採取行動的時機已經迫在眉睫。

泰國與印尼,是跨政府氣候變化專門委員會(IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change)認定最容易受氣候變遷影響的國家之二,事實上確實如此,全球暖化正造成它們周邊海域的環境嚴重惡化,對珊瑚礁的傷害尤甚。

海洋的「骨質疏鬆症」

珊瑚礁是地球上最多樣化的生態系統之一,是魚類、無脊椎動物和許多海洋生物的家園,對於維持海洋的健康和平衡至關重要。然而,人類活動及其帶來的溫室氣體排放,正嚴重威脅著這個脆弱的生態系。

談到全球暖化帶來的危害,大家首先都會想到水溫上升,然而,海水酸化卻往往遭到忽略。事實上,比起溫度,酸化對海水基本化學平衡的危害有時更為致命。當海水的PH值降低,會產生「骨質疏鬆效應」(Osteoporosis effect),導致用以形成珊瑚礁、牡蠣、蛤、龍蝦和其他海洋生物外殼及骨骼的礦物質將大量流失。

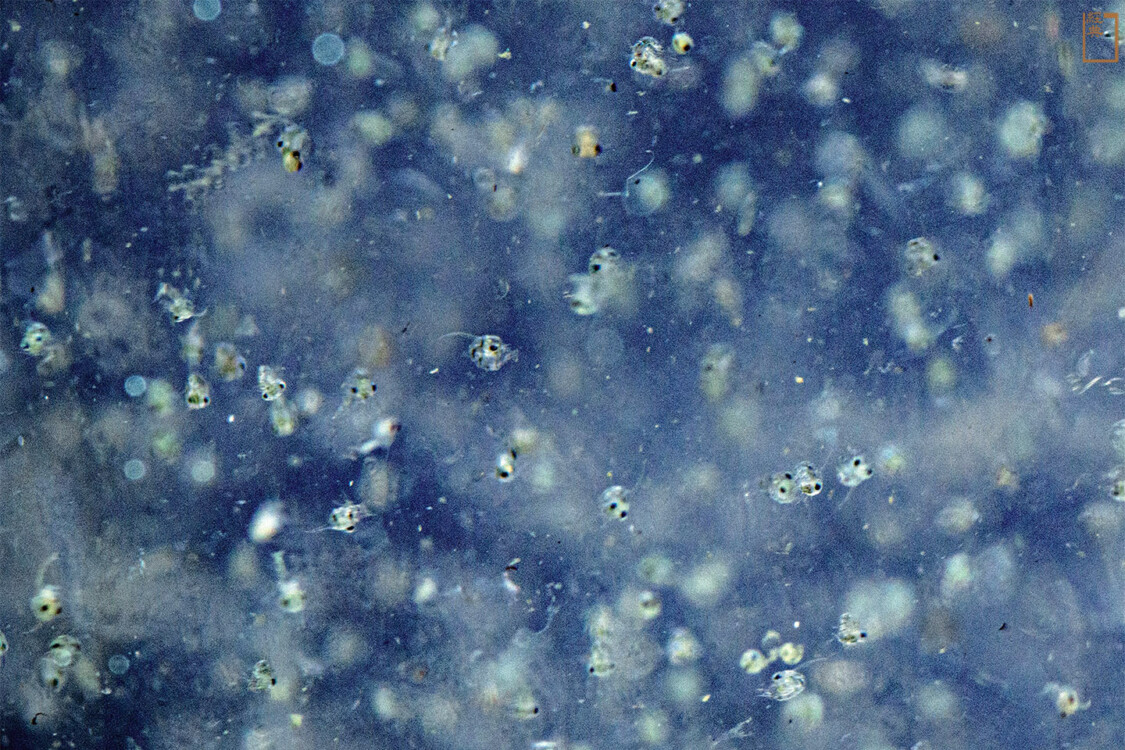

而人類造成的水質汙染(尤以農業汙水排放為最大宗)更造成水中的營養過剩,使藻類或其他消耗大量氧氣的植物大量生長,進而屏蔽了原有生物的氧氣與日照等資源,造成水域優養化以及缺氧等現象。更糟的是,這些藻類或植物死亡後分解的過程中,會產生大量二氧化碳,其溶於水後使PH值降低,造成前面所提到的海水酸化,產生一系列的惡性循環。

在宋卡王子大學 (Prince of Songkhla University)的MACORIN 實驗室,Mathinee Yucharoen博士的團隊正在研究缺氧環境下的珊瑚,以及它們在溫暖環境中的恢復能力。研究顯示,珊瑚礁對氧氣濃度的變化十分敏感,將珊瑚置於缺氧環境僅短短十天的時間,珊瑚組織便會快速流失、損傷,最終死亡。「海底珊瑚美麗迷人,而以它們為中心所構築的生態系統對海洋更是至關重要。」她說。 「這些海底生物的棲地面臨的威脅令人深感擔憂。為了子孫後代,我們有責任保護它們。」

面對海洋環境生態的逐日惡化,許多人選擇挺身而出,積極投入許多海洋保育活動。

在印尼千島群島(Kepulauan Seribu archipelago),艾瑞克(Eric Bang)等人在看到雅加達海岸附近的汙染情況後,便積極投身於珊瑚移植行動。艾瑞克說:「身為蒂東島(Tidung Island)本地人,保護這裡的環境是我的職責。我希望讓故鄉的人們認識海洋生態系統的重要性,同時發展永續旅遊業,讓我們傲人的自然資源得以延續下去。」

在印尼另外一處,以觀光聞名的峇里島也是亟需保育的地方之一,艾湄灣(Amed)的大部分珊瑚礁都被破壞性的捕魚活動傷得滿目瘡痍。自二○二一年十一月以來,荷蘭非政府組織護礁會(Coral Reef Care)與當地潛水協會P3A一起發起了珊瑚礁保護活動,試圖使珊瑚礁恢復到以往的樣貌。

年輕的潛水員柯特(Ketut Gina)是此計畫的一份子,她負責為有心從事海洋復育工作的人們傳授相關潛水課程,「我們需要讓更多人關心我們的珊瑚礁。只有齊心協力、改變大眾的觀念,才能改變未來。」她說道。

如果說海洋酸化、缺氧和優養化是海洋生物棲息地的一大威脅,那麼過度捕撈便是讓海洋生物多樣性雪上加霜的最後一根稻草。