只要我一落單,他們就想要強暴我。——喀麥隆的阿達尼亞(Adanya),三十四歲。

在利比亞的時候,我睡在卡車和公車底下,因為我一毛錢都沒有。——迦納的阿菲亞(Afia),二十四歲。

如果我告訴媽媽我在利比亞,她將會每天哭泣。——奈及利亞的易卜拉欣(Ibrahim),二十八歲。

他們說,如果我和他們上床,他們會免費帶我過海。——幾內亞首都柯那克里(Conakry)的琳達(Linda),十九歲。

在無國界醫生(Médecins Sans Frontières)搜救船Geo Barents上被救起的男男女女中,這四位倖存者的經歷很常見。

由於天災、衝突和傳染病等各種原因,每年有許多來自亞洲和非洲的流離失所者試圖穿越地中海,前往歐洲開創新的未來,其中絕大多數人會途經利比亞,在那裡,他們面臨可怕的暴力、綁架、酷刑和勒索,有時會被關押在環境惡劣的拘留中心。

即使能搭上前往歐洲的船,等待在他們面前的是驚滔駭浪,超載到隨時可能沉沒的小船,不知何時能結束的海上漂流,以及不知明日是否被遣返或會葬身大海的焦慮。

二○二一年五月,由無國界醫生自行營運的人道救援船Geo Barents開始在地中海中部展開搜救活動營救遇險者,在船上為遭受酷刑、虐待和暴力(包括性暴力)的人提供治療。船上也有助產士為孕婦接生並提供婦女專門的照護。我們看到許多人在海上因為缺乏遮蔭而晒傷、罹患皮膚病和疥瘡,因為缺水缺糧而脫水、失溫,因為船隻燃料和海水混合使得身體部位受到化學灼傷,我們在船上也為這些病患提供治療和心理急救。

透過照片和證詞,倖存者描述了各種讓他們穿越地中海中部的原因,導致他們必須走上這條世界上最致命的海上遷徙路線。倖存者的故事也伴隨著無國界醫生女性工作人員的講述,說自己從事搜救工作的動機,以及與Geo Barents上的倖存者之間的聯繫。

任何為了逃避危險處境或尋找更好的生活而飄洋過海的人,都處於弱勢地位,而女性的逃難之路還面臨著性別歧視和性暴力的額外負擔。從利比亞到義大利的危險旅程中,女性只占一小部分,約僅5%。

在Geo Barents上,女性倖存者經常透露,強迫婚姻或割禮(影響自己或女兒)等習俗是她們被迫離開家園的原因之一。女性在路途中也面臨著特定的風險。無國界醫生醫療團隊報告指出,女性在穿越地中海期間更有可能遭燃油灼傷,因為她們往往被放在船的中間,這裡被認為是最安全的地方。許多獲救婦女還說,她們經歷了各種形式的暴力,包括心理暴力、性暴力以及強迫賣淫。

倖存者的她、支持他的她和MSF的她們

德克裡謝爾(Decrichelle),喀麥隆人

在這些女性中,有一位名叫德克裡謝爾(Decrichelle),她帶著孩子逃離了被迫嫁給暴力丈夫的婚姻,決定前往奈及利亞(Nigeria),然後去了尼日(Niger),接著又到了阿爾及利亞(Algeria)。抵達沙漠時,女兒病了,她什麼都做不了,因為她得不到醫療服務和藥品。小女孩後來不幸去世了,德克裡謝爾不得不拋下她,這對她來說是「巨大而無法安慰的悲傷」。

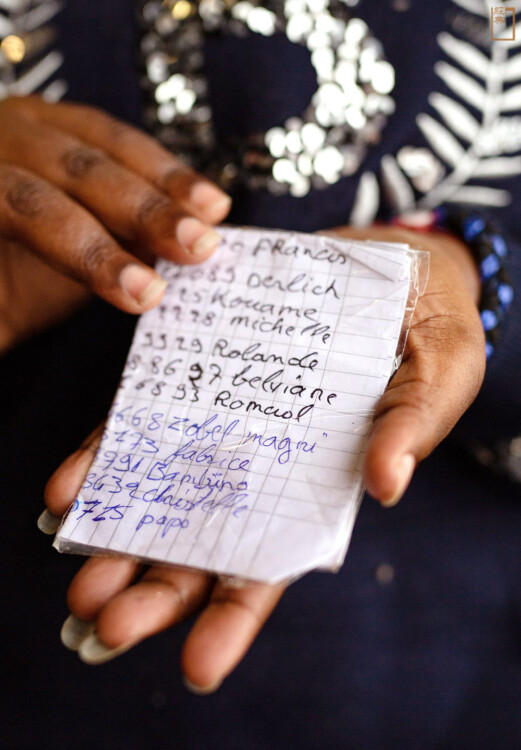

德克裡謝爾曾試圖跨海,但被逮捕送進監獄,雖然她很快被釋放,卻被計程車帶到一家妓院。一些喀麥隆的朋友幫她逃出來。在湊到錢來支付另一次逃離的路費之前,她有半年的時間都住在廢棄的建築物或者海邊人口販子聚集移民的露天空曠之處。

「我想要去一個像我這個年齡的人能正常生活的地方。我希望可以整晚安睡,我想和我的孩子在一起。但是一想到我現在安全了,她卻被我留在沙漠裡,我的心就開始滴血。」