全球氣候異常,困擾生靈,台灣南部六百多天沒下大雨,水情告急。三月中旬來到台南龍崎田寮地區的莿竹林,只見竹桿垂頭喪氣,遠遠望去山坡上一片枯黃,踩在竹林裡,落葉鋪出比以往更鬆軟厚實的路徑,抬頭仔細一瞧,高高的竹枝前端葉子幾乎褪盡,據說這也是植物為了爭取水分的求生機制之一。

平日生長在貧瘠的泥頁岩上,不需特別澆灌也能鬱鬱成林的莿竹,如今面臨大旱的生存危機,對於已經蕭條了將近半個世紀的竹林產業,無疑雪上加霜。

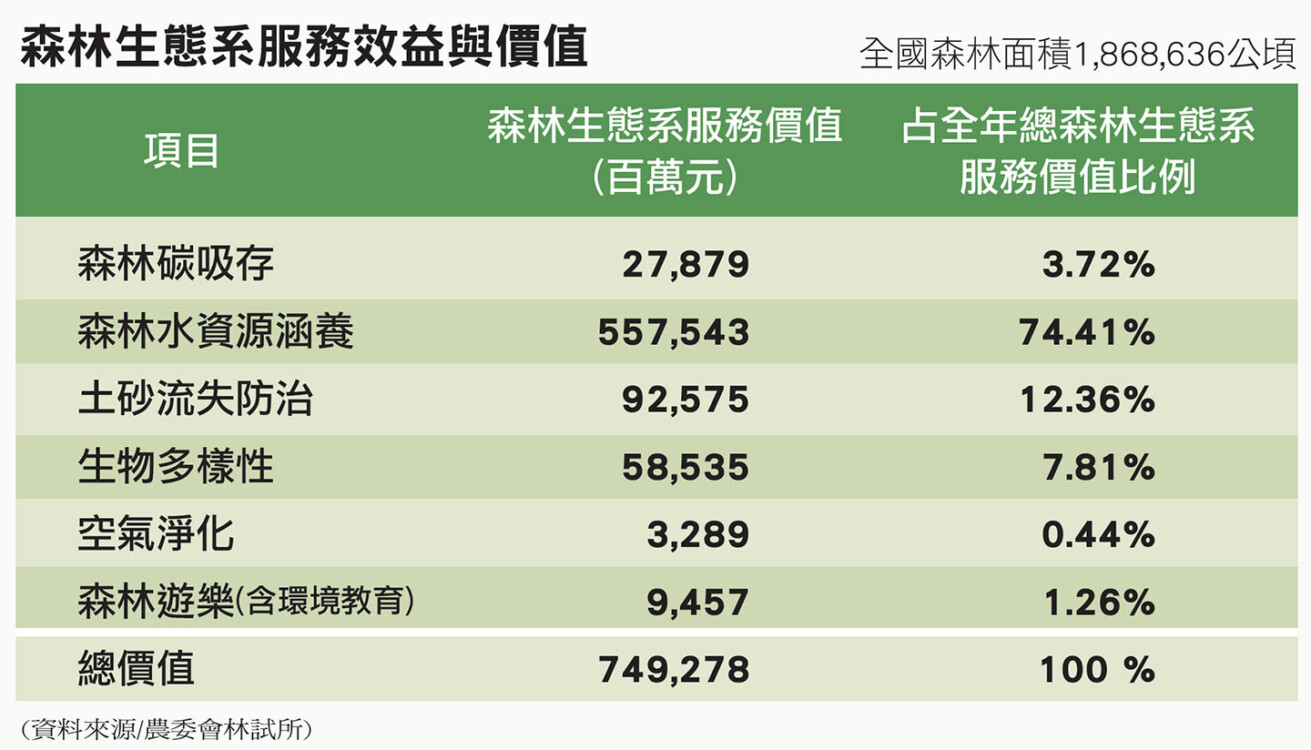

竹林撫育,減少碳損失

二○二二年十二月,「新興竹產業發展計畫(111-114年)」終於正式在行政院拍板定案,作為台灣林業經營領頭羊的林務局,也積極輔導被視為「利不及費」的竹產業,並試圖整合政府及民間相關部門。稍早國發會所發布的淨零轉型(淨零排放路徑藍圖)中所提出的十二項關鍵戰略,自然碳匯即其中之一,竹子趕在淨零碳排政策的風頭浪上,準備從冷宮緩緩步上檯面。

這一天,透過屏東林管處的協助,我們進入高雄甲仙探訪一處約二.一五公頃的竹林撫育更新工程,這是一塊二十年來未曾伐採的國有林班地,所幸作業道還在,但必須先清欉砍草才能進入伐竹。眼前散置堆放著切斷的莿竹竹桿,一張張白色塑膠牌上標記的是收成竹枝的長度、支數,以及伐採位置的衛星定位,目前市場仍處於冷淡階段,這是經歷數次流標方才成功的案例。

台灣六大經濟竹種以北回歸線作為分界點,北側多為散生竹(桂竹、孟宗竹),南側為叢生竹(莿竹、長枝竹、麻竹、綠竹);散生竹優雅有致地分散在林地裡,叢生竹則喜歡群聚團抱。幾年不理竹,它就翻臉不認人,林相敗壞、林道荒廢、竹工班流失飛快。久未經營的竹林,老竹、枯竹與嫩竹、成竹糾纏一團,長短銳莿集於一身,儼然一片生人勿近的鋼鐵叢林。

「我們常講伐採桂竹是天堂,採莿竹則是地獄呀!」林務局造林生產組科長王芳常常把這一句話掛在嘴上,沒有進入莿竹林伐採的人,確實無法體會這句話背後的辛酸。

一九七○年代,莿竹是台灣南部相當重要的民生經濟命脈,過去多用作建築工地鷹架,被鋼管取代之後,產業瞬間沒落。竹子的生長週期平均四年一次,八年之後就會死去,廢棄竹林不好好撫育經營,將難以生產健康的竹子,而失去水分的乾枯老竹,就像在野地裡放置一捆又一捆的火柴棒,極易發生森林火災,並對生態造成負面影響,例如劣化野生動物活動棲地、降低生物多樣性與生態自然循環機制等。

竹振興計畫vs.竹林碳匯

二○二○年在高雄成立的永茂林業生產合作社,集合二十六名地主、二百五十公頃以上的竹林,是台灣南部第一個以竹林經營為宗旨的林業合作社,創社的理事長林昶廷表示:「南部廢棄的莿竹林太多了,不利用的話,太浪費老天給的資源,況且竹林健康對環境也是有幫助的。」

林昶廷說自己家裡的一片莿竹林近四十年來僅收穫過一次,他從來沒有完全走遍,甚至也不太清楚地界在哪裡。今年則打算從五十公頃的竹林中先申請五公頃、伐採三千支莿竹。除了向林務局申請伐採許可,工寮及作業道也還等待著水保局的評估通關。

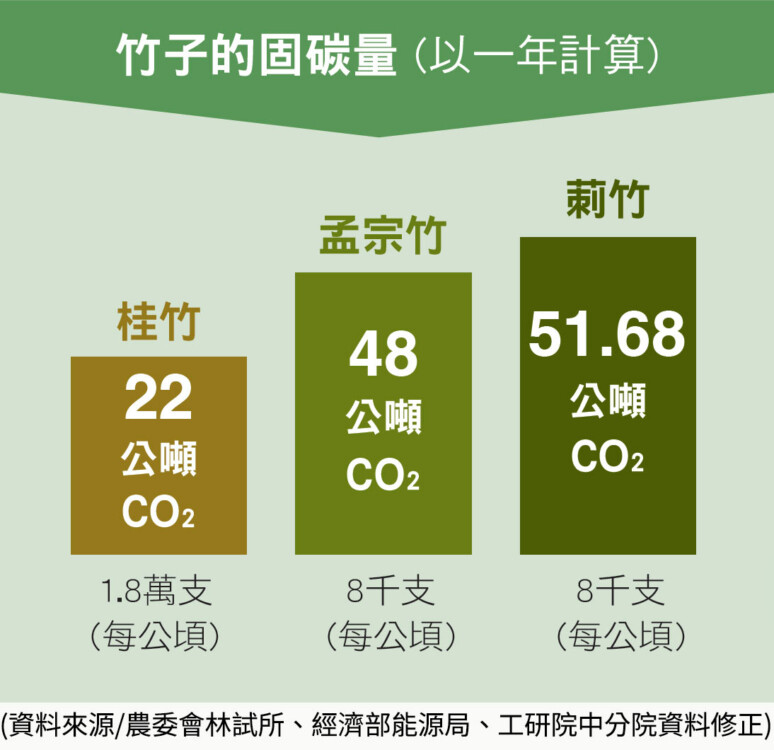

眾所周知,樹木可以吸收二氧化碳,為人類帶來純淨空氣,孰知竹子更是捕碳能手,固碳率高過闊葉木的五倍以上。在減碳為王的新世紀裡,竹子可快速再生的特性,有可能成為產生自然碳匯的「金雞母」嗎?

專精森林碳匯的林業試驗所(下稱林試所)主任秘書林俊成表示,目前的竹林碳匯方案並不以新植竹林為首要,也因為台灣有太多老廢竹林亟需更新,否則累積其中的碳匯一旦回歸大氣,將造成「碳損失」。他比喻道:「就好像一間房舍破落之後,整修乾淨才能住人,整理竹林的初期需要政府補貼,甚至民間企業投入協助,正常經營後才能有穩定的產出(碳匯與竹材收入)。」但已經斷層了三、四十年的產業,想要重新起步,第一輪肯定無法先有收益,這是業者得承受的必要陣痛。

二○二○年修正的公私有林輔導作業規範,針對公、私有林的竹林類撫育,提供了林業合作社、農企業,每年每公頃二萬元的竹林整理費;此外,作業道的常態維護(每公尺補助二百元)、廢料處理(一噸移除費五百元)也都有了相關補助,雖曾被譏為發放「小糖果」,但對於減輕林農的負擔其實不無小補。

開採零碳排時代的「新」寵

「竹產業在海外被視為寶,在台灣……」曾僑居印尼的元宇董事長李耀武歸國六年來花費不少心力改裝伐竹機械,正因為莿竹是公司製作集成材最重要的原料,南部莿竹林的資源豐沛,問題卻在伐採不出,讓他傷透腦筋。積極輔助竹產業的林試所研究員林裕仁近幾年則思引進國外機器,解決竹子伐採效率過低、成本太高的難題。

一路南下來到屏科大,森林系教授羅凱安駛著去年自日本及瑞典進口組裝的伐竹機,為我們示範操作。這台狀似怪手的集材機,可以清理側枝、量測長度,同時裁切成段,「傳統人工伐竹一天收成三十到一百支不等,以機器伐竹效率可達三百支。」但他也告訴我們,這機器原本是為伐木所設計,如今用來採竹,因為竹枝中空有如水管,伐採時竹桿容易破裂或有傷痕,需要透過不斷練習,才能達到預期效果。

傳統竹想要走出冷宮,但首先必須伐得出足夠的竹量。

台南龍崎農會近日在嘉義林管處的協助下,於台南玉井標下兩塊共約四公頃的國有林班地,預計在今年收成竹材,並同時進行機器伐採的試行評估。推廣部主任董啟聖說,慣行的莿竹伐採方式,是以鋼索捆住莿竹,以鏈鋸或怪手從下面伐斷,再一併拉出來,這樣的皆伐方式成本低、速度快,但缺點是(好竹子)取竹率低,一百根通常只能取二十根。「過去取材率低,但如果以機器伐採為主,並能分級使用,那麼將能有更多的『可用之材』,同時解決質與量的市場需求。」

竹枝一節節,分開利用各有用途,但每個節段之間卻有一種「共業」關係,如果各做各的,成本自然就變高了。如何打破高運費、低取材的竹林魔咒(參見《經典》二七三期〈建竹未來〉)?在各區域林場建立「分級備料場」是一個解決辦法。

林務局的竹振興計畫藍圖中,預計在台灣的北(桃園市復興區)、中(南投縣竹山鎮) 、南(台南市龍崎區) 、東(花蓮縣富里鄉羅山村) 四地設置竹材分級備料場。竹子在現場做過初步分級,再分別運送,一方面解決居高不下的運送成本,廠商也能各取所需,竹盡其用。

聽起來是個正本清源的絕佳解方,但目前仍處於「只聞樓梯聲,不見人下來」的階段。竹林多位處高低落差大的山坡地帶,分級備料場則必須有一片相對平坦,且具規模的腹地,除了地勢考量,還有地目以及交通問題,此外,各種集材機具、剖竹機、粉碎機等設備也不可缺。選址與資本投入都是首先必須克服的問題。

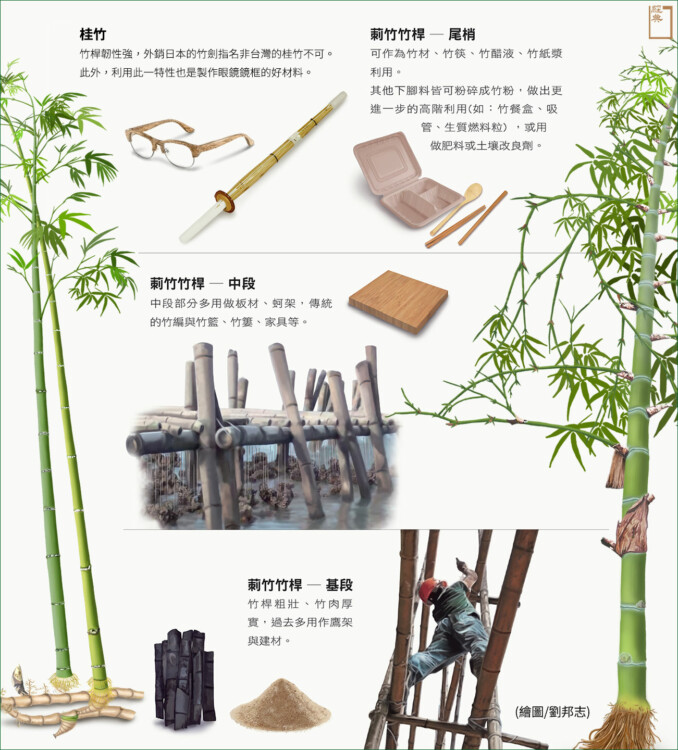

六大經濟竹種各有所長,桂竹皮薄、竹桿韌性強,莿竹粗壯、竹肉厚實。竹劍的取材非桂竹莫屬,外銷日本的竹劍在節間長度、質地、重量都有一定的標準,取材的淘汰率很高;直徑粗大的孟宗竹、竹肉厚實的莿竹,則是竹建築梁柱的最好選擇,而客戶在取材時也有不同的標準。分級備料場的分級功能,讓每一段竹子都有了最適當的去處,大大縮短了竹產品的碳足跡。

除了原竹可用,所謂的「竹廢」,其實也可以是「竹金」。過去一般人眼中的下腳料,可以回收製成生物炭,作為土壤改良劑、肥料,竹子磨粉,可以製成再生能源中的生質燃料粒,竹細粉加上澱粉亦能製成環保餐具、吸管等。全台灣一天有八百萬支吸管的消耗量,二○三○年將全面禁用一次性塑膠的限塑政策,「以竹代塑」值得期待!

竹.碳匯.碳足跡

「碳足跡」指的是物件生命週期的溫室氣體排放,如果談到竹子的碳足跡,或許可號稱為全球最環保的綠色資材,除了固碳量高於樹木二至五倍,四年一次的生長週期、生生不息,竹子的在地性也給了自然碳匯很高的加權指數。

台灣的竹資源豐沛,十八.三萬公頃的竹林中,可資利用的面積約七萬七千公頃,預估可產出十五.八億枝竹子。台灣的六大經濟竹種,分別為:桂竹、孟宗竹、莿竹、長枝竹、麻竹、綠竹,不同竹種,各有最佳用途。

原竹利用之外,剖片、炭化、粉末,從竹劍到蚵架,從建材、肥料到能源,用途多元。過去一般人眼中的下腳料,所謂的「竹廢」,其實也可以是「竹金」,例如磨粉之後製成再生能源中的生質燃料粒,竹細粉亦能製作環保餐具、吸管。

從竹頭到竹尾,每一節竹子都找到最適當的去路,讓「竹盡其用」才是真環保,除了響應淨零碳排政策,同時也能提高國產材的自給率。