前往馬丘比丘(Machu Picchu)考古遺址的遊客,在搭乘火車穿越烏魯班巴(Urubamba)山谷,從車窗向外望時,只能看見映照在遠處山坡的奇異白光。

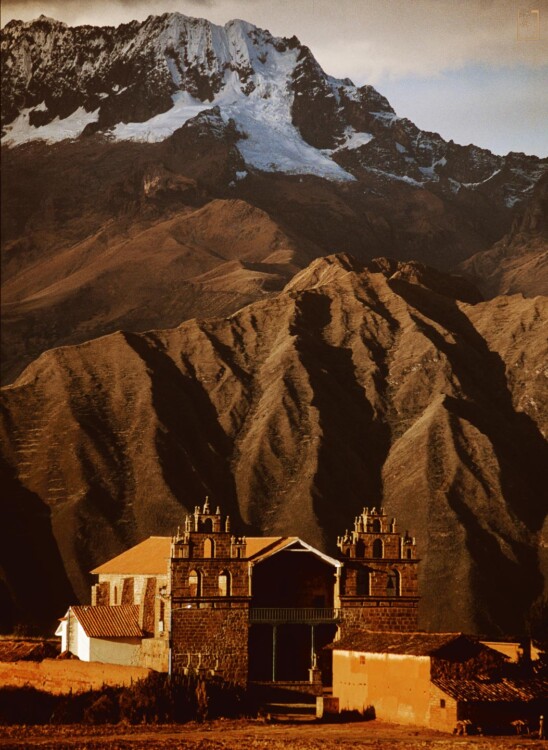

這道眩目的反光來自藏身於若隱若現的、道路盡頭的鹽田,而路旁玉米田一陣陣吹拂的冷風則來自白雪封頂的Wegey Willka山,說西班牙語的人稱之為維若妮卡山(Mt Veronica)。維若妮卡山海拔高度五千八百六十公尺,是烏魯班巴山脈的最高峰,為孤寂的高原提供雄偉的背景。

狹窄的峽谷,通往將近兩千個由水與鹽所構成的矩形圖塊。日復一日反射的陽光,將這些構圖錯綜複雜、顏色從赭至白的人造小鹽池,變成絕美的異星世界風景,數十年來令藝術家著迷的「黃金之地」(lugar dorado)。

猶有鹽梯田的歷史中繼站

馬拉斯(Maras)鹽田並非世界最大的鹽礦出產地,但仍然排名在前十名內。不久之前,鹽池數量超過三千座。其名稱得自附近的城鎮馬拉斯,一個高原上的寂靜小村莊,從三千多公尺的高度俯瞰印加聖谷(The Sacred Valley of the Incas)。

一五五六年,西班牙人在歷史早於印加帝國的某聚落遺址上創建了馬拉斯,時值殖民的關鍵期,西班牙征服者強迫印加貴族離開他們在印加帝都庫斯科(Cusco)的華宅,遷居到較小的城鎮。因而,在馬拉斯許多戶人家大門上,雕刻有貴族紋章,見證了一段漫長的歷史。同時,也說明馬拉斯作為中繼站的重要性,是趕騾人將熱帶商品從叢林運往庫斯科市場的必經之地。

由於在地觀光業不甚發達,年輕人紛紛到庫斯科找工作,現今的馬拉斯已然沒落蕭條,猶有一大片像是巨幅馬賽克的鹽梯田,如同一件用水與鹽做成的斗蓬,披覆在Qaqawiay山的山坡。一座座鹽池像參差不齊的階梯,如瀑布般落下,每座鹽池都屬於當地的某個家族,產能與家族大小成正比。每一個人或家族可擁有大約二十至三十座鹽池,代代相傳幾百年。

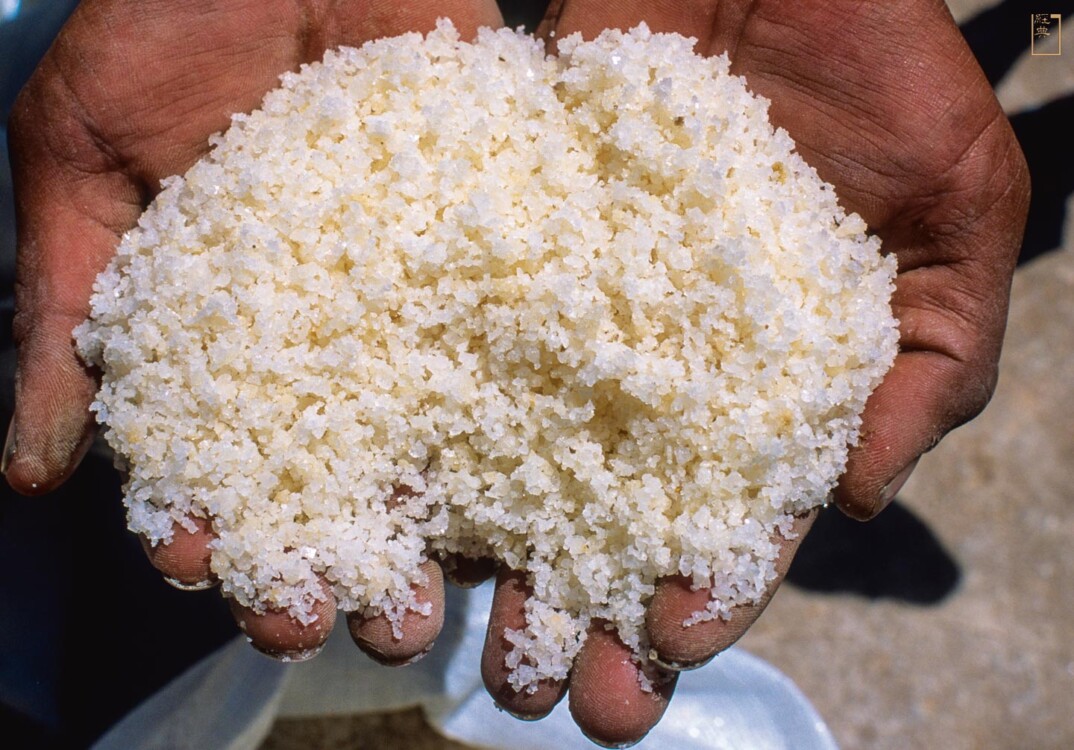

根據地質學家的說法,秘魯中央許多地區在數百萬年前曾經覆蓋著海洋。當安地斯山脈抬升,部分海水積留於內陸,水蒸發後形成鹽沉積物,埋藏在隆起的海床岩石中。發現獨特的秘魯鹽,讓前哥倫布時期的文化得以保存肉類,同時改變他們原始的飲食習慣。

然而,這些鹽礦有一段失落了許多世紀的故事,至今仍無謄寫的紀錄。考古學家相信最早的鹽池是在西元二○○至九○○年間,由查納帕塔(Chanapata)文化所創建,時間早於印加帝國,後續的文明只是改良和擴大這些鹽梯田。在許多安地斯人所使用的蓋楚瓦語(Quechua)中,這些鹽池被稱作Kachi Raqay,以往供應印加帝國,以及被西班牙人征服之後秘魯總督轄區所需的鹽。

鹽田傳說與生活

對於一輩子在鹽田裡幹活的年長鹽工喬治.查維玆(Jorge Chavez)而言,有一則傳說解釋了鹽池的真正由來。「許多人認為這些水來自另一座山谷村莊Chinchero附近的地底源頭,但事實並非如此。根據古老的傳說,當時的印加人相當窮困,他們沒有肥沃的田地,於是求助於神明Mayocari。這位男神命令他們必須獻祭一位金髮白膚的處女,女孩出生後,被取名為Pitusiray,意思是白玉米。等到女孩長大時,她愛上一位來自Saguasiray村的年輕小伙子,兩人發覺人們想將她獻祭給神明,於是一起逃亡。不幸的是,他們在山上被石化,石像看起來彷彿在找尋彼此。」