德國魯爾區(Ruhrgebiet)是歐洲大陸上最大的都會區之一,面積大過莫斯科、巴黎和柏林,僅次於倫敦,人口超過一千萬人,然而,它同時也是其中最乏人問津的地區之一。從杜伊斯堡(Duisburg),一路穿過埃森(Essen)、波鴻(Bochum)、多特蒙德(Dortmund),一直到最東側的漢姆(Hamm),五十三座城市經由緊密的道路、高速公路、鐵路、水路和自行車道彼此相連,聚集成魯爾區這座大都會。

這裡曾是煤礦與鋼鐵重鎮,其採礦業與重工業規模之龐大,使得魯爾區成為歐洲大陸工業革命以來第一個、也是最強而有力的「引擎」。一五八七年於魯爾區中部的埃森起家的腓特烈.克虜伯公司(Friedrich Krupp AG),在十九世紀時是全歐洲最大的煤礦與鋼鐵公司,自一八一六年起,它所鎔鑄的鋼鐵更成了德軍武器的重要材料,供給德國在第一次及第二次世界大戰的砲火之需。

二次大戰結束後,煤礦產業為德國經濟發展奠定了穩固基石:一九五一年歐洲煤鋼共同體(ECSC,即歐洲經濟共同體的前身)為西德提供了一條重返國際社會的便捷道路。一九五七年,煤礦產業所創造的工作機會約莫有六十萬之多,達到歷史巔峰。當時,魯爾區居全球四大煤礦產區之首,每年出產高達一億二百三十萬噸的煤礦。

但好景不常,一九五八年始,在來自其他國家價格低廉的煤礦競爭以及石油的開採下,魯爾區的煤礦業優勢不再,也引來失業潮。魯爾區曾被稱作歐洲「黑肺」,也是催動德國工業發展的爐灶,卻彷彿在一夕間喪失了霸占逾一世紀的龍頭地位,隨著煤礦場紛紛關閉,其宛如一具死氣沉沉的工業骷髏,成了汙染和貧窮的化身。採礦與煉鋼的蕭條,也影響了其他賴其供應生產能源與原料的產業,到了一九八七年,魯爾區的失業率攀升至最高點,超過15%。

包含魯爾區在內的整個北萊茵-威斯特法倫邦(North Rhine-Westphalia),為因應此困境,開始嘗試拓展其產業型態、促進都會區內外的連結,並設法吸引新興企業來此落腳扎根。一九八○年代末,邦政府將發展重心轉移至生態與文化,希望以嶄新、青綠的樣貌,拉攏各式創業活動。

魯爾區的最後一座煤礦場普斯波漢尼爾礦場(Prosper-Haniel)已於二○一八年走入歷史,然而北萊茵-威斯特法倫邦至今仍掌握著德國工業的重要命脈,貢獻了超過德國五分之一的GDP,其人均所得也高於整個歐洲的15%。此外,根據《財星》雜誌的報導,在全球五百大企業(Fortune Global 500)中,便有十一間位於魯爾區,雖然採礦業及重工業沒落,但其他新興產業的蓬勃發展讓魯爾區很快便起死回生。

產業轉型,創造永續家園

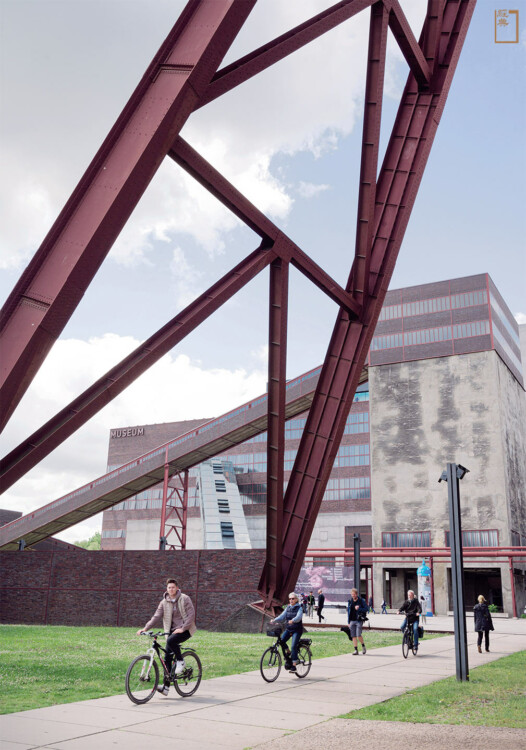

魯爾區的重生成為許多國家效仿的模範,但值得學習的不只在經濟方面,使其成功轉型的更大關鍵在於整個區域的環境都煥然一新,尤其是埃姆舍爾河沿岸一帶。這條小河過去曾是露天工業汙水道,如今改頭換面,沿著河畔打造出一座全球規模最大、也最成功的工業園區之一:埃姆舍爾河景觀公園(Emscher Landschaftspark)。公園占地四百五十平方公里,自行車道與人行走道長達八十五公里,河川經過復育、失土收復,並予以綠化重生;礦渣傾倒場和工廠則改造成博物館、戲院、花園、裝置藝術場所等。這裡成了觀光勝地,而對於數十年來與煤礦、大煙囪和有毒物質相伴的當地數百萬居民來說,則是終於迎來了一個命運截然不同且綠意盎然的永續家園。

化不可能為可能的重要推手,是從地方以至國家層級的行政單位,他們的強大決心吸引了投資者的進駐和其他歐洲國家的支持。而大學研究機構及頂尖商業中心,如位於博特羅普(Bottrop)的大學自造實驗室(Fablab)或是蓋爾森基興科學園區(Wissenschaftpark Gelsenkirchen),也為魯爾區注入許多活力。

在博特羅普的魯爾西部應用科技大學(HRW),共有三十名學生在自造實驗室裡進行研發工作,負責指導的邁克爾.謝弗(Michael Schäfer)教授說:「我們從二○一○年起,開始在一間小小的三十平方公尺大的實驗室裡架設一些3D印表機和雷射切割機。二○二一年,我們搬到一個有六百平方公尺的全新空間,這個地方是我們大家一起設計出來的傑作。目前我們手上共有六件資助計畫正在進行,包括模組化機器人系統等各種公民科學計畫。每個人都可以來到這邊提案,我們會協助他們將計畫執行成真,他們只須儘管提出點子。」

蓋爾森基興科學園區是魯爾區的倡議與革新行動中另一絕佳案例。此園區舊址為一飽受汙染的鋼鐵鑄造廠,改造後,於一九九五年正式啟用。園區內一棟有著三百公尺長斜面玻璃外觀的長形建築物,獲得德國聯邦建築師協會(Federal Chamber of German Architects)的建築設計獎,是一商業與科技中心,許多專營網路安全和再生能源領域的新興小型企業便藏身其中。

「我們的座右銘是『在公園裡工作』,如你所見,我們的辦公室就位在蓋爾森基興市的一座大型公園之內。」任職於傳播及公關公司「vdB Public」的公關顧問薩賓.馮德貝克(Sabine von der Beck)博士說。在那極富特色的玻璃大樓正對面,是一座棲息著眾多鵝、鴨的大池塘,一旁圍繞著草地與樹木,人們可以來此休憩、慢跑、嬉戲或做任何他們想做的事。