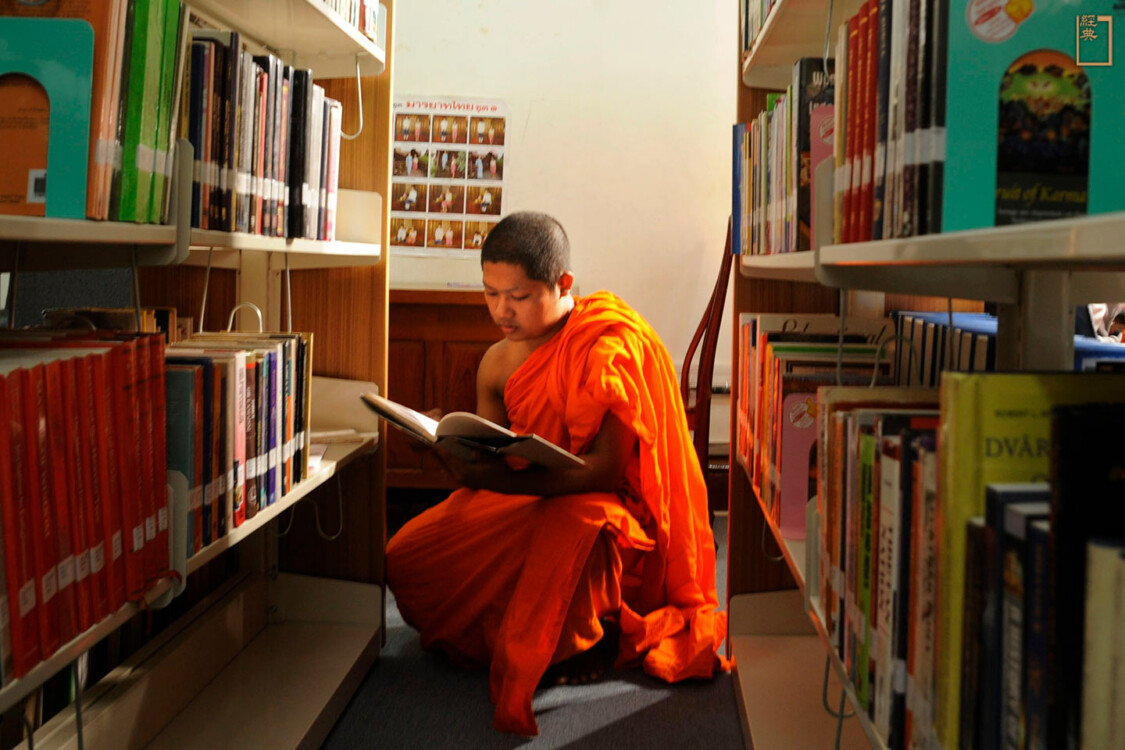

拜訪東南亞國家,很自然聯想到清晨的南傳佛教托缽僧,後者是前者主要的精神指導。每日清晨天破曉之際,緬甸東枝寺院往山底居民社區的斜坡路上,只要聽到金屬輕輕撞擊發出的聲音,隨後就可以看到比丘與小沙彌的托缽隊伍緩緩出現,他們赤足安詳寧靜地、正知正念地從翠綠山巔的寺院走向人間。

南傳佛教,在今日有時也被稱為「上座部佛教」,或者被稱為「巴利語系佛教」。南傳指的是傳播路線,亦即佛教從印度本土往南方與東南方傳播的路線;相對的,北傳佛教則是指佛教從印度本土往北方傳播的路線。

以喀什米爾、白沙瓦為中心,繼續向大月氏、康居、大夏、安息和中國的于闐、龜茲傳播的,這條傳播路線就叫做北傳佛教。相較於此,現今流行於印度次大陸東南方外海的斯里蘭卡、乃至於東南亞半島的緬甸、泰國、柬埔寨與寮國等國的佛教,都被歸類於南傳佛教範圍。

上座部佛教,則是指佛教進入部派佛教時期後的上座部傳承,它也是現存唯一仍然在這個世界持續傳播與實踐的最古老的佛教傳承。

依照當代學術的共通觀點,佛教歷史發展為四個時期:初期佛教、部派佛教、大乘佛教與祕密佛教。

「初期佛教」時期指的是佛教最初階段,一般指從佛陀在世證悟弘法時或從佛陀過世後開始,到根本分裂後部派佛教形成之前的歷史階段。此時的教導與那位佛陀在世時期的教導相去不遠,被認為是最初始的佛教核心教義。

「部派佛教」時期,則是指佛陀過世後的佛教僧團因為對戒律等見解不同而產生僧團分裂的時期。佛陀滅度後一百五十多年,一開始是上座部與大眾部的分裂,後續三百年內又分裂為十八部派;其中,嚴格遵循與保守既有佛陀教導的是上座部佛教,它代表最古老的佛教傳承。七世紀的玄奘遊歷印度時還見過部派佛教僧團仍有著活動;但是,十世紀以後佛教在印度變質、衰弱與消滅後,唯獨流傳於東南亞的南傳上座部佛教延續法脈。

「巴利語系佛教」指的是南傳佛教或上座部佛教,是以巴利聖典為佛陀教導的依歸。相較於佛陀滅度後五百年才興起帶著改革色彩的大乘佛教、以及充滿濃厚神話特色的祕密佛教,上座部佛教與人類那位歷史佛陀的教導更具有親緣性,它保守而純樸的宗教性格同時也保守了佛陀最早的教導。

上座部佛教傳承裡,特別是四世紀左右的《清淨道論》作者覺音比丘認為,佛陀最常使用的語言是摩伽陀語(Māgadhī),這是一種佛陀時代印度摩伽陀國(位於現代印度東北方的比哈爾邦)這個地方的方言,也是佛陀與弟子之間對話最常使用的語言。佛陀在世時,以摩伽陀語為主的地區方言教導該地區的人;佛陀過世後,傳誦與結集佛教三藏聖典也使用這種語言;因此,佛教長老將這種語言稱之為「聖典」(Pāli)語言,「巴利語」這個詞彙就此形成;以巴利聖典語言傳承的佛教傳統,又稱為巴利語系佛教或巴利佛教。「上座」這個詞,以巴利語解釋,就是「長老」的意思,上座部佛教即是長老所傳承的佛陀教導。

為了尊重各種語言的平等性,佛陀明言拒絕獨尊梵語,轉而鼓勵各國從學的比丘用各自的方言弘揚佛陀傳授的教導。摩伽陀語既然是佛陀在世時最常使用的語言,因此被視為佛教的專用語言,更成為傳承佛陀教導世人的「聖典」(巴利)語言。

不過,巴利語僅有語音、並無文字,巴利文聖典乃是藉著各種拼音形式的文字組合而成。不論是印度、斯里蘭卡、緬甸、泰國、柬埔寨或寮國,都有屬於各自的拼音文字系統;這些以各自的拼音文字書寫巴利語的經律論三藏典籍,通稱為巴利佛教三藏。

最早期佛教僧團的教法傳承,是透過師徒授受以記憶背誦的方式代代相傳,這些傳承以口述傳承為主,由僧團內部專責記憶誦持者承擔教法的流傳。誦持與傳承佛陀法義與倫理教導的僧侶也被稱為持經師、持法師、持律師等,他們在佛教以口述傳承為主的時代特別受到珍視。這種記憶背誦的傳統,仍然見於東南亞諸國現行的佛學考試制度。

佛教的南傳

那麼,佛教何時從印度本土傳播開來,又何時傳到斯里蘭卡與東南亞各國呢?

依據南傳佛教典籍《善見律毘婆沙》的記載,印度孔雀王朝的阿育王(約西元前三○四年至前二三二年)舉行第三次聖典結集後,由目犍連子帝須長老派遣十幾位上座分成九條路線,到遠近鄰國和地區弘揚佛陀的教法。其中:末闡提(Majjhāntika),派至罽賓、犍陀羅咤(Kaśmīra-Gandhāra),即今北印之喀什米爾等地。摩訶提婆(Mahādeva即大天),派至摩醯婆末陀羅(Mahisakamandāla),即今南印之賣索爾等地。勒棄多(Rakkhita),派至婆那婆私(Vanavāsi),今地未詳,或云在南印。曇無德(Yonaka-Dhammarakkhita),派至阿波蘭多迦(Aparantaka),即今西印之蘇庫爾以北、孟買一帶。摩訶曇無德(Mahādhammarkkhita),派至摩訶勒咤國(Mahāraṭṭha),即今南印之孟買。摩訶勒棄多(Mahārakkhita),派至臾那世界(Yonakaloka),即今阿富汗以西。末示摩(Majjhima)、迦葉波(Kāśyapa 又作迦葉惟)派至雪山邊(Himavantapadesa),即今尼泊爾一帶。須那迦(Sonaka)、鬱多羅(Uttara),派至金地(Suvaṇṇabhūmi),即今之緬甸或馬來半島。摩哂陀(Mahinda)等,派至師子國(Tambapaṇṇidīpa),即今之斯里蘭卡。從最後兩筆資料得知,佛教傳入今日的斯里蘭卡與東南亞各國的時間應該就在阿育王時代。

不過,緬甸佛教徒對於這個傳說顯然另有看法。他們主觀認為還要更早,早在佛陀在世時佛教就已經傳入緬甸了。緬甸佛教徒認為,巴利三藏《中部》第一四五經《教導富樓那經》與它的漢譯對照經《雜阿含》第三一一經。該經的主要人物富樓那尊者就是緬甸人。

此經提到,出生自婆羅門種姓富樓那尊者在動身前往西方的婆羅門教發達地「輸盧那國」弘法時,先到佛陀處告假並請求佛陀給予指導。關於輸盧那國,巴利語經典作「輸南巴蘭陀」(Sunāparanta);巴利註解書指出,該處是富樓那尊者的出生地。當代學者認為,該處應該位於今日印度次大陸西側的孟買一帶;但是,年代較為晚近的緬甸文獻卻堅稱,這地方是在印度東方、亦即靠近現今緬甸伊諾瓦底江附近的河岸城市,也就是古代蒲甘王國(Pagan)。

緬甸佛教徒最後得出這樣的結論:富樓那尊者來自緬甸蒲甘,佛教於佛陀時代就傳入緬甸了;至於阿育王時代派出的第八路弘法使到達處「金地」,指的更是緬甸。不過,泰國佛教徒則宣稱「金地」指的是泰國;他們更將首都的曼谷國際機場稱為「金地機場」(Suvarnabhumi Airport),藉此表明立場。

這彷彿是涉及信仰商標權的爭奪戰,一個又一個的後起觀點,競相強調自家佛教起源更早。或許,就信仰而言,主觀認定的意義更重於歷史考據。