樟樹,台灣人的生活與歷史之樹。

樟樹,以腹中之物(樟腦),影響了島上的森林面貌,左右了原漢族群的進退;樹中萃取出的透明、有氣味、易揮發的結晶體,在數百年前,就已代表著福爾摩沙與世界接軌。

雖為自然之物,然而一談起樟樹,台灣人總難免感慨萬千地拉出一聲歷史長嘆!再沒有一棵植株能如樟樹,這麼深刻地烙印進島民的生活、緊密貼合近代的社會發展。

「看不見」的樟腦

七十九歲的鄧茂男站在台北樟腦廠的蒸餾分流器模型前,向我解釋著樟樹如何在「粉身碎骨」之後,被淬煉成腦砂及樟腦油,從粗製到精製的過程中,分餾出白油、赤油、它皮尼油、藍色油、芳油,這些來自樟腦的副產品,在人類的醫藥及民生經濟上做出了極大貢獻。

鄧茂男是台灣德和樟腦公司的董事長,眼前這個國立臺灣博物館展示的歷史遺址,是他人生經歷中一個重要的場景,一九六七年當政府廢止樟腦專賣業務,德和就是第一個從國民政府手中買下樟腦廠蒸餾機器的民間公司。

「我總共花了四個月的時間才拆卸完全,之後在中和又花了一年的時間設計改裝,另起爐灶,以樟腦精化的產品行銷世界各國。」

日本總督府在台灣的採樟持續了約五十年,國民政府接手約二十年,而眼前這位精神矍鑠、短小精悍的資深企業家,涉足台灣樟腦產業的年資,竟也超過半個世紀。他的製腦人生緣自家族的中藥事業,因為樟腦是重要的中醫藥材,當時對樟腦粉的需求,牽動了日後的樟腦因緣。

一八六九年美國海耶特兄弟發明的「賽璐珞(Celluloid)」,是人類使用的第一種塑膠,主要原料就來自樟腦。二十世紀初美國好萊塢電影工業蓬勃發展,對於膠卷的需求殷切,種種的時代變局,讓樟腦變成人人爭搶的物資。二次世界大戰前,台灣樟腦產量約占世界80%,出口量全球第一。

一八九六年以松節油合成出的人工樟腦,雖然打擊天然採樟產業,卻無損樟樹的持續變身。從最早期的無煙火藥、合成塑料、電影膠卷,今日我們的身邊可以說「無處不樟腦」:龍角散、小護士軟膏、精油、乳液、痠痛軟膏、涼感牙膏、沙士……各種民生用品,都有樟腦的隱形成分。

從第一片以樟腦為主要原料的合成塑料,日新月異的化工技術研發,今日的德和樟腦公司已能精化出樟腦酸、樟腦磺酸等應用在光學切割,甚至海水淡化等高科技業的精密原料。這在兩百年前,以手斧、腦灶,一樣以樟樹作為主要提煉原料的腦寮來看,應該是很不可思議之事吧!

腦寮 vs.「印鈔廠」

身分為植物學博士,卻以撰寫台灣古道、公路史而聞名的李瑞宗,因為古道踏查,無可避免地也投入了樟腦、腦寮的研究。

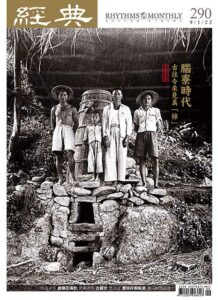

「開採樟腦,勢必要開路,過去的採樟,有如近世紀的淘金,與美國西部的淘金熱差可比擬,龐大的利益商機,也充滿極高危險性,無數漢人涉險進入原住民領域,隨著隘勇線的推進,設置駐在所開山撫番。」他指出。

李瑞宗提到,日本人類學家伊能嘉距筆下曾經記載苗栗南湖一客家親族,在一八七五至一八九七年間,被原住民馘首二百八十餘人之後,卻仍毫不退卻的駭人事實。樟腦熱的年代,果真「殺頭的生意有人做」!

如果回到那個時代,我們應該可以在地圖上看到星星點點的腦寮分布。「一棵二到四人合抱的樟樹,就可以搭個腦寮,使用錛子(刮刀)像刮肉乾一樣,一刀一刀地鉋下樟樹片,放進鍋灶裡蒸煮,冷凝結晶出價比黃金的樟腦外銷。」

腦寮的設置與樟樹的分布呈正比,通常一棵樹就可以處理一年以上,一個山谷可能有一、二十個腦寮,李瑞宗也提點到,「因為蒸煮、冷凝樟腦需要水源,因此找到有樟樹的山頭之外,也要找著溪流,腦寮順著稜線,慢慢推進,腦丁們處理完一棵之後,再繼續搜尋著下一棵。」

樟樹彷彿一棵又一棵站立在山上的百萬現金,如果形容當時的腦寮為「印鈔廠」,應該也不為過吧!?

台灣歷經一百年(一八六○至一九六○年)的樟腦黃金時期,曾經滿山遍野、觸目可及的樟樹,已經慢慢從我們的視野消失,只能從地名一窺當年的樟樹榮景:樟樹湖、樟腦寮、樟空、火燒樟、腦館仔……。

李瑞宗說,過去先民沒有造林觀念,認為山上樟樹那麼多,天生天養自己會長,但對於視樟樹為金雞母的日本政府來說,計畫造林勢所必然。由於樟樹種子不好取得(採種區多在原住民領域),一九○六年遂自日本九州(櫻島)買種子來台培育播種,一九○八年在台北苗圃(今台北植物園)培育了約二百五十萬棵苗木。著重親身踏查與史料比對的李瑞宗因此判斷,今日台灣各地的樟樹種源極有可能是來自日本九州的赤樟。「在陽明山平等里的紅樟湖,就可以看到日治時期的樟樹造林計畫,也因為葉子會變紅,因此才留下了『紅樟湖』這個地名。」他表示。

翻看日治時期出版的《台灣樟樹事業調查報告書》(一九一八至一九二四年),驚訝於當時總督府在台灣林業的深刻研究,特別是對樟樹進行了地毯式的每木調查,頂真功夫令今人望塵莫及。

差異中見真「樟」

樟科植物分布北由日本,南至澳洲,台灣為樟科植物的主要分布中心,台灣約有七十九種原生樟科植物,樟樹為樟科樟屬,可分為四個品系:本樟、芳樟、油樟、陰陽樟,煉取樟腦的以本樟為主,今日芳療界鍾愛的則是芳樟、油樟,其中台灣特有種的牛樟,有時也被列入台灣樟樹精油之列。

樟樹從外觀上其實很難分出差異,主要的不同在其化學成分。本樟的含腦量最高,作為主要製腦樹種,而樟腦油可製成尤加利油(桉葉油)、龍腦、黃樟素、伽羅木醇等化學成分,在香料、香精、醫藥與輕工業中具有相當高的利用價值。芳樟及油樟的製腦收率不高,但含油量高,芳樟中的芳樟醇、油樟中的桉油醇,對於療治憂鬱、呼吸道殺菌等功能備受肯定。牛樟的精油成分(松油醇)其實也很精采,只不過今日大家的目光多聚焦在其培育牛樟芝的藥用角色。