肉汁飽滿、油香四溢,大口咬下,滿足全寫在臉上,當肉食界的漢堡龍頭麥當勞決定開賣第一顆McPlant植物系漢堡,是否也預告了植物肉(未來肉)時代的來臨?

從速食到素食

趕在二十萬顆漢堡試賣結束的前一天,我們來到了位於台北市林森南路的麥當勞門市,想要一探究竟。植物系漢堡價格比一般葷食漢堡要貴(單點124元,搭配套餐192元),有趣的是,這個漢堡其實「要素不素」的,除了特別標明裡面含有五辛(洋蔥)以及奶蛋(起司、美乃滋),並且是與其他葷食肉品共用煎鍋,因此並非純素食產品。那麼,這個「素」漢堡的推出目的究竟為何?難道只為了滿足大口吃「肉」的素食者?

觀察現場,其實選購的人並不多,隨機抽問了一名年輕消費者,他的答覆是:「素漢堡比較健康吧!?可以減肥。」公關部副理郭映荷告訴我,根據非正式的統計發現,許多人是抱著嘗鮮的心理,其中又以年輕族群者的接受度較高。

事實上,國內的咖啡連鎖店路易莎也在早餐的六大選項(漢堡、熱烤土司、馬芬、米漢堡、貝果)用上了植物肉,特別標榜的是使用油脂的不同(提高植物油熔點,使得植物肉有多汁感)。以植物性蛋白質取代動物性蛋白質,再以植物性脂肪取代動物性脂肪,現代食品科技的發展,讓人類可以不傷害地球而安心果腹生存。

素肉等於植物肉嗎?

二○○九年美國的植物肉品牌Beyond Meat浮出檯面之後,Impossible Food也在市場上大張旗鼓,以各類植物肉商品攀上超商、超市的貨架之外,來自亞洲的Omnipork新豬肉,更準備「磨刀霍霍」面向東方市場。

說到素食的歷史,其實東方比西方更要早遠,除了全球素食人口第一名的印度,台灣吃素者也占了總人口約13-15%(超過三百萬),算是名列前茅,無論是素食加工的製造技術或食素文化,其實不遑多讓。素食人口眾多的台灣,早期就有素三牲(素雞豬魚)等的素肉產品,在素食加工技術上更已有三十年以上的歷史。

目前世界各國對植物肉市場都相當看好,台灣本地即出現不少國產植物肉大廠,例如原本就是素食加工廠的松珍、全廣,以穀物加工起家的三機,以及肉類產品著稱的大成、台畜,均陸續轉身研發各具特色的植物肉產品,因應不同消費需求。

「植物肉」乍聽之下有點陌生?植物肉等於素肉嗎?

在食品產業有超過二十年經驗的大成植物肉工廠廠長溫昭凱是這麼解釋的:「素肉主要是以宗教為起點,有宗教信仰的人以不殺生為原則,不同宗教有不同的素食需求,素食產品主要以簡單的豆類或麵製品為主,不追求外型像肉,也不特別要求香氣口感。」「植物肉的目標對象則囊括了吃素與吃葷的一般大眾,原料並不單局限在大豆蛋白,對於植物肉的擬真性要求高,也追求色香味,希望能從植物肉中吃出樂趣。」

記得多年前參觀素肉工廠,素肉胚(TVP)就是一個神奇的製作原料(參見《經典》一八六期〈假做真來真亦假——加工食品現形記〉),彼時使用的應該是傳統第一代的乾式擠壓技術,將素肉多重加工地膨發成型。目前的技術發展則已進入第三代,從乾式擠壓技術邁向溼壓式擠壓技術,甚至有低剪切全植物肉技術,擬真程度一代高過一代。

植物肉的擬真技術

植物肉真有可能做到鮮嫩多汁、富彈性、油花適中、口感逼真嗎?三機植物肉系列曾在街頭以素漢堡做隨機測試,結果大部分的路人都不相信自己吃的不是葷食漢堡。

吃不出來(是素肉),應該就是最大的讚美吧!

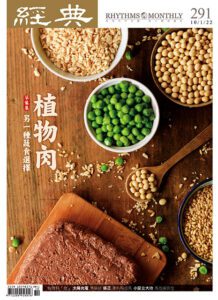

以植物作為基底的素食產品,內容早期以黃豆為主,近年來更有小麥、豌豆、大米等選項,有人說是東西方素食者不同的飲食習慣所做出的區隔,後者也可避免基因改造或過敏原的問題。而不同的植物基蛋白粉,其實也各自有最適合製作的肉類,例如黃豆蛋白適合製成豬肉,豌豆蛋白適合製成魚排,小麥蛋白製作雞肉最對味。

三機副總經理謝孟晃告訴我,利用小麥、黃豆拉(擠壓)出來的纖維比較長,也比較穩定。原來,豬雞魚牛的素肉製造眉角,不只在調味技術,纖維質地更影響到肉質(肌肉)的維度,「豬肉還容易處理,但雞肉的部分就要看部位,例如雞腿肉就比雞胸肉還要難,難度最高的應該是牛肉。」

從植物到一片擬真的素肉排,到底是如何做出來的?

為了更像真肉,業者添加了甜菜根,讓切出來的肉片還有「血水」的效果,模擬真肉;失敗的素肉塊,除了口感乾柴、組織鬆散不密實,需要黏合劑(甲基纖維素)來增加黏稠度;而為了要有海味,素魚排通常會添加海菜,營養部分的則補充DHA。

身為植物肉工廠廠長也同時身兼新食成研發協理身分的溫昭凱表示,植物肉是一種綜合性的食品科學,大成在中壢的植物肉工廠甚至還設置了一個「美味實驗室」,持續研發植物肉的擬真技術。「站在熟悉的領域上起步,從對動物肉的理解中,將肉品的成分解構之後再重組,進行種種基礎的物性研究。」我們實測的結果,發現雞塊口感果然逼真,以植物肉做成牛肉麵更是令茹素多年的慈濟志工陳文櫻讚不絕口。