一九八九年夏天,四百五十株金萱茶苗被舊衣輕輕包裹著,靜靜藏在運往泰北的救災物資裡。誰也沒有料到,三十五年後,百株茶苗會成為灑遍泰北山頭的綠金,改變邊境地景,也改善了山村命運。

由紅轉綠的邊境地景

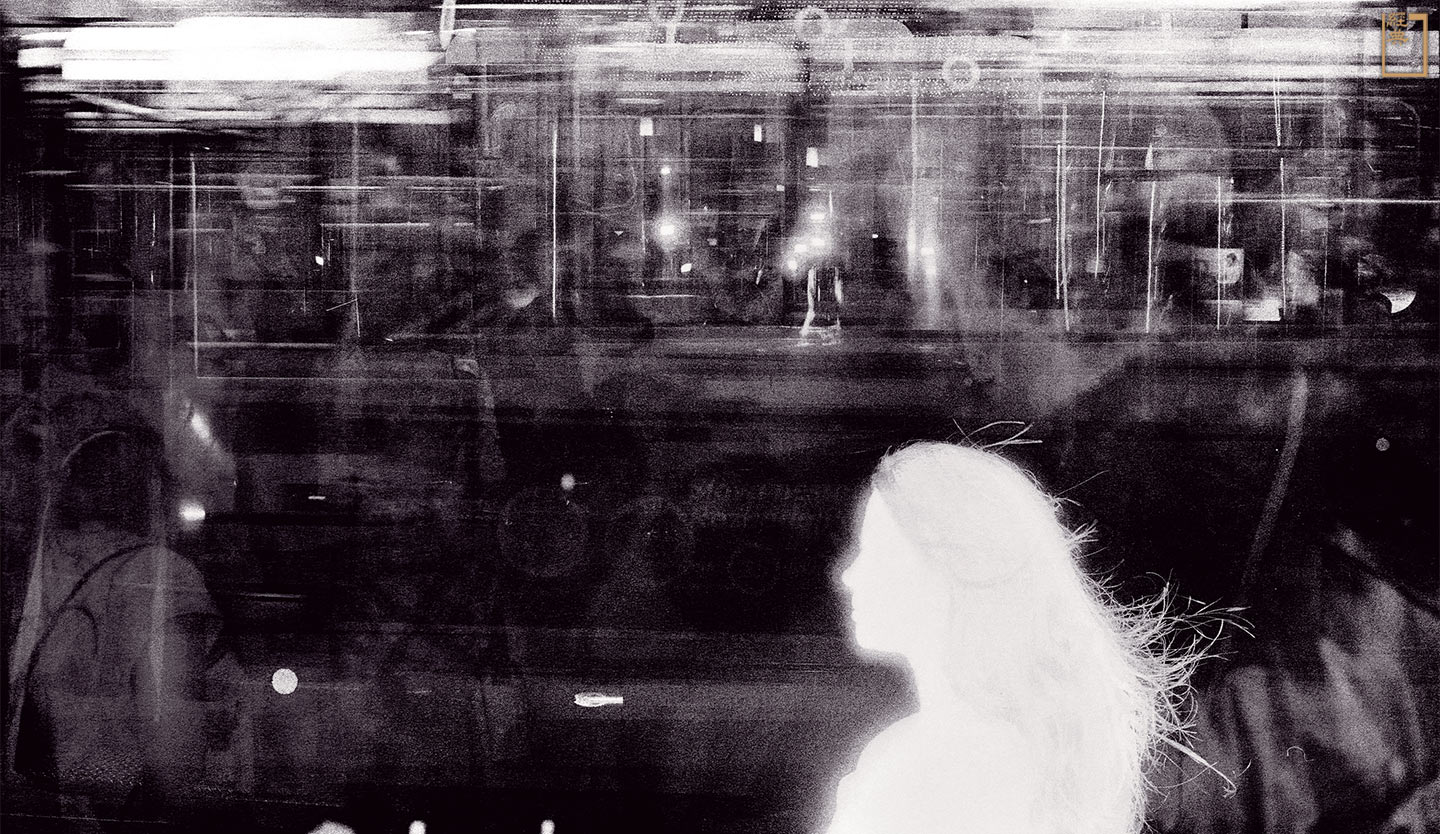

個性爽直、聲音拔尖的泰北僑生傅碧瑤從清萊府的滿星疊村上車,跟著我們一路北上邊境的漂排村訪友,跳上小皮卡就有感而發地喳呼道:「今天我只要一聽到『邊境』兩字,都還會心驚肉顫。」她忘不了當年泰國政府為了消滅毒梟坤沙大本營,鎮日狂轟猛炸滿星疊,逃難時連鞋子都顧不上穿就往外竄逃,在她心裡留下難以磨滅的陰影。

在這個靠近泰緬邊界,長腳一伸就可以踏進緬甸國土,過去人煙罕至的叢林山崗深處,曾經隱藏著一個人人噤聲、不能說的祕密——罌粟花,血漬般殷紅的花瓣,山谷裡迷幻的色彩,與山民的崎嶇命運血淚交織出一則則泰北傳奇。

車行一路攀至海拔一千公尺以上的漂排村,搖下車窗漸漸感受到一絲涼意,引人注目的是,舉目所及滿山遍野長滿了茶樹,曾經一整片紅瀲豔的罌粟花海,由紅轉綠!一九六九年,泰國九世皇為掃毒而雷厲風行的「泰皇山地計畫」奏效之外,來自台灣的農援也扮演著舉足輕重的角色。

為國賣命打仗,一路輾轉流離,從雲南、緬甸、泰國跟著軍隊到處流動遷徙,最後卻淪為國際人球的滇緬孤軍處境堪憐,八○年代在台灣曾經激起一波波「送炭到泰北」的愛心暖流,一九八二年成立的「中華救助總會泰北難民村工作團」(以下簡稱救總),延續退輔會的努力繼續想方設法為難民們在異國安居找尋活路。

時任救總泰北工作團龔承業團長左右手的朱成亮謙說自己「莫名其妙」被上級點名派任協助籌設農場。這個小兵哥沒有第二句話地集合弟兄、挑起槍枝從清邁府的唐窩村出發走了七小時,才來到馬康山除草、墾地、尋找水源,「一下起雨,黃沙飛揚的泥土路瞬間變成泥漿路,便當裡只有鹽巴、辣子(辣椒)拌飯,在原始的莽莽叢林裡開墾,什麼苦都吃過。」

「篳路藍縷」在早期的泰北山區絕對不是一個形容詞,而是動詞,必須流血流汗的艱苦行動。救總在一九八三年成立第一座馬康山示範農場,之後又陸續成立了十二個農牧場。

一九九四年底救總預算告罄、工作團即將面臨裁撤,時任僑務委員會委員長的章孝嚴找到了民間的佛教慈濟基金會,慈濟也承諾接棒開始了三年扶困計畫,除了茅屋改建、無縫接軌承接救總華亮農場的經營管理,日後更在清邁成立第一所海外慈濟學校。

茶、果苗技術嘉惠了泰北村寨的農業生產,只不過,溫帶水果例如桃、梅、李、柿,在當地並沒有如預期發展,反倒是台灣來的茶苗大大改變泰北。

在罌粟花與茶樹之間

我們想要尋找泰北第一株茶苗落地的故事,想不到此行的引路嚮導正是當年難民村農技輔導員的朱成亮,除了對十二個農場的成立細節如數家珍,一路上更詳述了泰北茶的來龍去脈。

原來,更早之前就有人嘗試將茶種子運送到難民村種植,並引進大型製茶機械,然而並未形成產業,直到工作團祕書陳水金從台灣的茶業改良場帶回茶苗(台茶十二號)闖關成功,烏龍茶業才算真正在泰北落地生根。

茶苗首先在清邁府的華亮農場扦插成功,負責育苗的朱成亮回憶道:「第一年就育出兩千多株茶苗,之後上萬株都不成問題。」茶苗被分送到各個村莊,開枝散葉之後發展各有不同,其中又以翠峰農場發展得最為成功。

來到海拔一千二百公尺的漂排村翠峰農場,「漂排」泰語意為「很大的森林」,翠峰農場創辦人張秉權原是一個離鄉背井、身無分文的小兵,胼手胝足揮汗墾荒,農場裡嘗試種過阿薩姆、桑樹等作物,但直至從救總手中接到三百六十株茶苗之後,事業才露出曙光。當年他是泰方派任的漂排村村長,負責芒那東、老劉寨、密康及少數民族村莊,除了自己種茶,也鼓吹大家一起種植,為了讓村民對種茶有信心,他保證大家種多少他就收多少,高瞻遠矚的眼光,知道共好才能創造雙贏。

今日進入漂排村,眼睛看得到的平地、坡陡地都種滿了茶,茶樹就是漂排村的搖錢樹,全村茶葉生產面積超過二千萊(泰國面積測度單位,約三百五十甲),已是泰國有名的茶產區。

曾為泰北僑生在台灣爭取身分證、探訪過九十一個難民村寨的劉小華,一路上頻頻感歎道:「現在的變化實在太大了!」

三十年前觸目所及都是簡陋的稻草茅房,現在道路平坦、新蓋的水泥磚瓦房一間接一間,已經很難與悲情難民村產生聯想,山頭上甚至出現一家文青風的咖啡館。