上台灣島位居最大大陸與最大海洋交界處,也是兩大板塊的交界處,陡峭的山脈南北貫通島嶼中心,北回歸線將島嶼劃分成熱帶與亞熱帶氣候區,颱風與地震本就是島嶼居民生活的日常,但,我們是否準備好面對這些自然的考驗?

○四○三花蓮地震駭動全台

二○二四年四月三日早上七時五十八分,花蓮縣豐濱鄉磯崎村發生芮氏規模七.二的強烈地震,這是自一九九九年九月二十一日集集地震(芮氏規模七.三)以來,在台灣陸地上發生的最大地震。全島都感受到地震的搖晃,最大震度發生在花蓮縣最北端的秀林鄉和平村,達到六強等級,人口密集的花蓮市與著名觀光景點太魯閣峽谷也達到六弱的震度,這個地震造成十八人罹難、二人失聯、一千一百五十五人受傷,許多房屋與道路等基礎設施受到不同程度的損毀,花蓮對外聯絡的中橫公路與蘇花公路也因此引發土石坍方而封閉。這次強震影響全台,甚至遠離震央約一百四十公里外的台北盆地震度也有四級,且因為它獨特的地質環境,造成房屋嚴重毀損以及高架橋體錯位。

至今,花蓮地震雖已經過一個多月,我們還是感受到餘震不斷,何況在四月二十三日還發生一起規模六.三的強震,在短短二十四小時內竟連續發生一百七十七次餘震,其中六十三次還是規模四以上的有感地震,讓民眾心中充滿疑慮,究竟大地的搖晃何時才能告一段落?這次的地震是否類似一九五一年的花東地震,在規模七.二的強震後還會再引發其他地方的大地震?

想要解開這個謎題,必須先了解這個地震的特性,一切就從台灣島的板塊構造說起。

地震之島的海底祕密

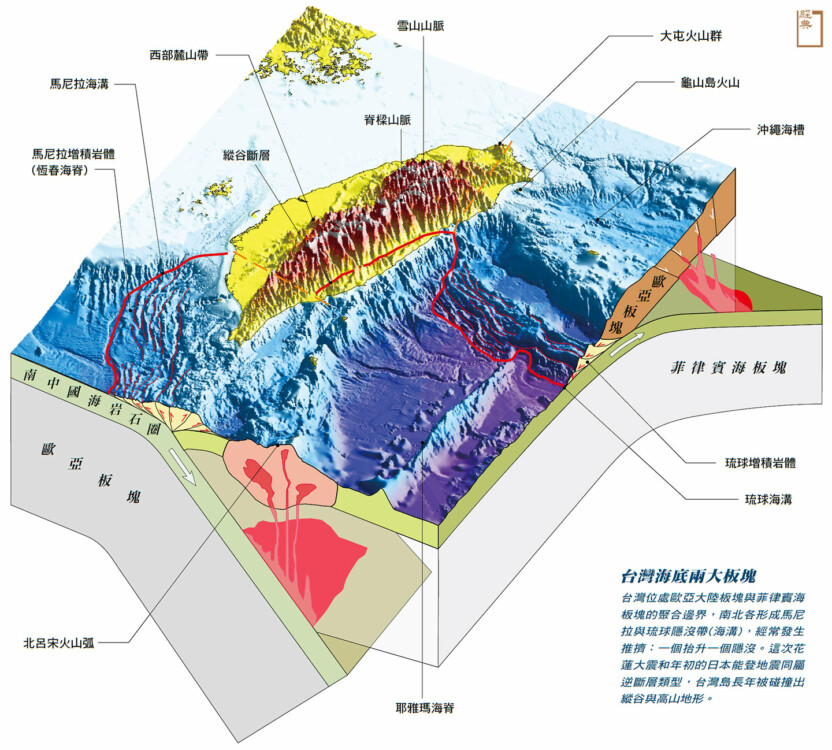

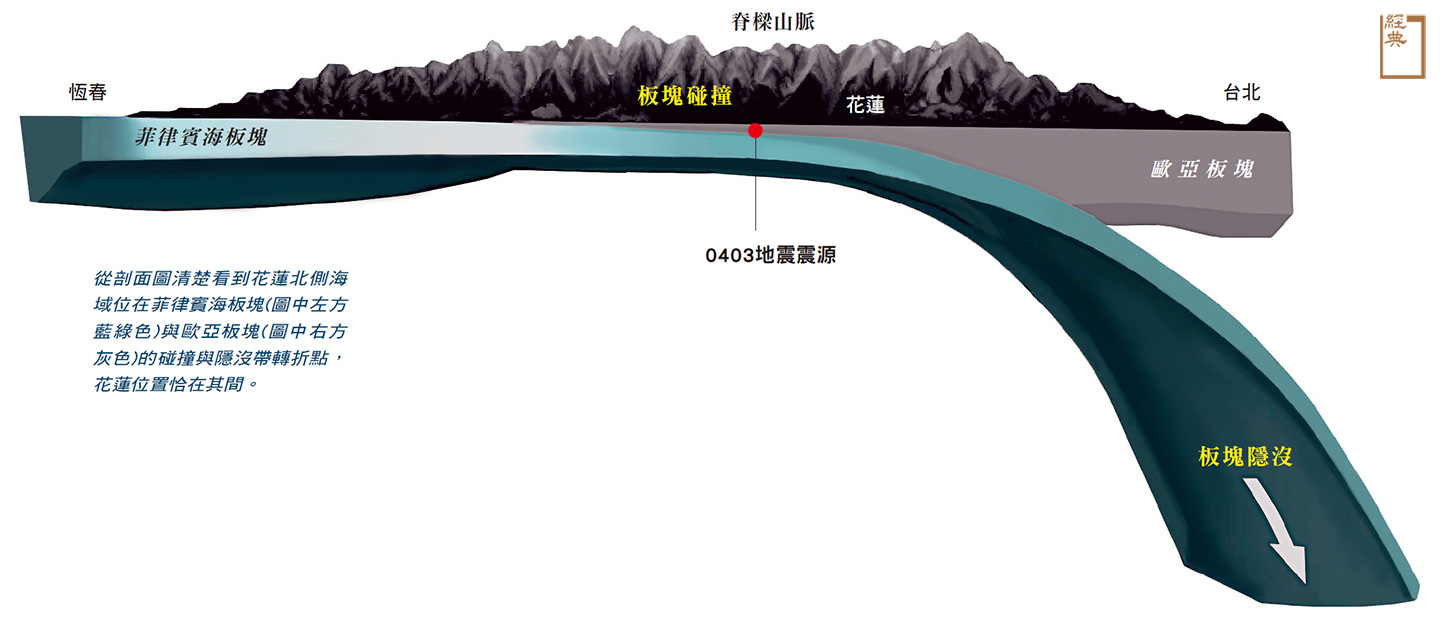

太平洋四周與大陸接壤之處,海洋板塊與大陸板塊互相擠壓碰撞形成所謂的環太平洋火山地震帶,全世界有超過60%以上的地震發生在這個地震帶上。台灣不僅位在地震帶上,還是歐亞板塊與菲律賓海板塊從碰撞轉變為隱沒作用的轉換位置,平均每年會發生二萬次以上的地震,大約有一千次是規模四以上的有感地震,其中75%的地震分布在宜蘭到蘭嶼的陸地與海域。花蓮市就位在這兩個板塊隱沒與碰撞的轉折點:以南屬於碰撞環境,以北轉為隱沒。

從地震歷史紀錄來看,十數年間就會在這裡發生規模六以上的地震,都是板塊碰撞或隱沒作用造成的逆斷層所引發的淺層地震。

花蓮以南的花東縱谷是歐亞板塊與菲律賓海板塊碰撞的邊界,由一條巨大的斷層所構成,地質學家稱為縱谷斷層。它從花蓮溪口沿著花東縱谷向南延伸至台東市出海,全長一百四十五公里,若包括延伸至海域斷層的長度可達一七○公里,它也是台灣三十三條活動斷層中距離最長的。

由於處於地殼構造非常活躍的環境,板塊邊界斷層因板塊擠壓作用而快速地累積能量,也就是導致地震頻繁活動的原因,尤其產生大地震(規模大於六.五)的頻率非常高。

花蓮市以北的板塊運動模式呈現隱沒作用,菲律賓海板塊從立霧溪口逐漸朝北隱沒,深入到清水山-千里眼山(脊樑山脈)底下。目前的觀測紀錄顯示,菲律賓海板塊大致以每年八公分的速率向西北方向移動,但在花蓮外海的板塊移動速率降到每年約四公分,顯然板塊的聚合與隱沒作用在這裡受到相當程度的阻礙而正在快速累積能量!立霧溪東側海域是菲律賓海板塊朝北隱沒的琉球海溝位置,從板塊結構與地震的觀察,這裡是發生隱沒帶超大型地震(規模大於八.○)與產生海嘯的潛在危險區域。

餘震屬正常 但何時結束?

通常大地震(尤其是規模大於七.○)之後,餘震會持續一段時間,可能數個月甚或長達一年以上,例如九二一集集地震的餘震大約持續了一年。為何會有餘震?那就要從斷層的特性來看。

首先,地震規模的大小與斷層長度呈現正相關,當斷層長度愈長,斷層面的面積就愈大,能量累積的能力愈強,因此愈有機會醞釀大地震。

例如,造成九二一集集地震的車籠埔斷層,地表破裂長度約一百公里;而日本發生三一一地震(規模九.○)的海底斷層,破裂長度則達五百公里。

此次○四○三花蓮地震雖未觀察到地表破裂面,但從斷層模式分析以及餘震分布範圍估計,斷層破裂長度達到四十五公里,破裂深度約達三十至四十公里,震源發生在嶺頂斷層上(屬於縱谷斷層的北段),深度約二十三公里。

在如此廣大的面積(約一千四百五十至一千八百平方公里)上發生斷層錯動,必定還有部分區域沒能完全釋放能量,此時斷層面每每會藉由錯動來進行應力調整並釋放能量,因此產生許多規模較小的餘震。換言之,地震規模愈大,斷層破裂的面積也會愈大,當然需要調整應力的時間也愈久,以主震的規模七.二而言,能量不會短期就釋放完畢,頻繁且長時間的餘震發生實屬正常。

在○四○三花蓮地震發生後,至今已出現超過一千四百起餘震,其中約90%是沿著嶺頂斷層發生,而少部分發生在鄰近的斷層帶上。四月三日規模七.二地震發生之後,餘震數量與規模逐日遞減且降低,表示○四○三地震斷層破裂面上的應力調整已逐漸趨於緩和與穩定。

然而,四月二十二日到二十三日花蓮壽豐地區再度發生一起群震事件,一天之內發生兩百多起地震,其中包含兩起規模六.三與六.○以及十起規模五.○至六.○的地震。若參考九二一集集地震後一年期間共發生十一起規模六至七餘震的情形而言,這也是大地震發生後的普遍現象。

主震與餘震的關係如同一波波漣漪,後起的漣漪會逐次降低能量,估計未來一年內還會持續發生規模大於五、甚至六至七的餘震,○四二三地震就是一起規模較大的餘震事件,屬於在主震破裂面上應力調整產生的餘震。