一般人對於螳螂這種奇特的昆蟲,總有著幾個簡略的認知,例如「螳螂就是那種綠色的昆蟲」、「會抓蝴蝶來吃」、「只出現在植物上」、「好像樹枝喔」、「牠的眼睛會瞪著人看耶」等。

歐美國家對於螳螂的稱呼,與台灣的鄉土俗名「草猴」不同,而是充滿神聖想像的「祈禱者」。

神祕的祈禱者

停在樹枝或芒草上的螳螂,常會將前足(捕捉足)合攏放在胸前,頭往後仰、下巴抬高,這樣的動作確實與人類在祈禱時的標準姿勢相同。

但是,以生態行為的面向實際觀察時可以發現,螳螂這個祈禱的姿勢並非毫無意義。

當牠們不動時,細長身體的延伸,與植物融為一體,而前足就像樹枝或是新芽般,等待美味大餐經過眼前時「手到擒來」。

這是獵食者與被獵食者「爾虞我詐」的一場遊戲,當事者都以生命來參與。被獵食者可能是停棲在樹枝、葉面上休息、剛好路過,一旦被發現就會成為螳螂成長過程中的養分。

而螳螂移動時的小動作也可能被發現,下一秒反倒成為鳥嘴下的犧牲者。對於觀察上殘酷的論點,我寧願相信螳螂將前足放在胸前的動作是為了自己與付出生命的食物而祈禱。

- 學名/Tropidomantis sp.

- 體型/小型螳螂,成蟲體長約二至二.五公分

- 分布/台灣屏東(屏科大)

- 棲息環境/低海拔平原

- 生態特色/目前僅在屏東地區有紀錄,二○一○年就讀屏科大的何季耕先生陸續發現成蟲與若蟲。本種由螵蛸孵出的一齡若蟲身體細小、複眼巨大且體色透明,喜歡停留在植物樹枝或樹葉背面,移動的方式以跳躍為主。若蟲約四齡後體色即呈現半透明的翠綠色,複眼為黃色上有紅色紋路,背部中央有一條黃紅色縱紋。成蟲體色為翠綠色,捕捉足與前胸背板上有明顯可見之不規則狀的綠色斑紋。翅膀為透明狀,前翅外緣為黃綠色,翅膀上能清楚看見如網格般的翅脈,相當具有特色。

- 學名/Odontomantis planiceps sp.

- 體型/小型螳螂,成蟲體長約二至二.五公分

- 分布/台灣全島

- 棲息環境/海拔二千公尺以下森林

- 生態特色/又稱為台灣花螳螂,剛由卵中孵化時體色黑亮,外型與螞蟻殊無二致,捕捉足常在胸部下方,偽裝成螞蟻,雖然體型非常小,但獵捕昆蟲時相當主動。待脫皮轉二、三齡後,捕捉足會轉為鮮豔的橘色,中後足轉為綠色。四齡後體色由背部逐漸轉綠,終齡若蟲時全身皆為綠色,成蟲後雄蟲善於飛行,夜晚不具趨光性。剛羽化的雌蟲具有短距離飛行能力,待腹部儲滿卵粒時便無法飛行。若蟲或是成蟲都喜歡在花朵旁等待訪花的昆蟲接近後捕捉,這種生態行為剛好符合「守株待兔」這句成語。

- 學名/Theopompa sp.

- 體型/中型螳螂,成蟲體長約四至五公分

- 分布/台灣全島

- 棲息環境/低海拔原始林

- 生態特色/樹皮螳常是生態觀察者口中的稀有物種,主因為牠們的體色從小就具有與環境融為一體的特性,樹幹與岩石上的苔蘚紋路猶如牠們的保護衣,只要牠們靜靜地停趴著不動,任誰也無法輕易發現樹皮螳的存在。通常在山區路燈下較容易觀察到雄蟲,因為雄蟲體型瘦長,善於飛行且具有強烈趨光性,所以於夏季山區可以查看路燈下是否有牠們的蹤影。目前雌蟲的發現紀錄非常少。以個人觀察經驗歸納出雌蟲少見的原因,可能是雌蟲翅膀無法完全蓋住腹部,所以並無實際飛行能力,僅能以步足進行小範圍快速移動來躲避危險,故難以預測出現地點,只能隨機發現。

- 學名/Titanodula formosana

- 體型/大型螳螂,成蟲體長約七.五至九.五公分

- 分布/台灣全島

- 棲息環境/低海拔森林至市區郊山

- 生態特色/又稱為台灣寬腹螳螂,與寬腹斧螳同樣常見,因為外觀非常相似,所以一般人無法區分。最簡單的方式是由捕捉足上的特徵或是前胸腹板的顏色來分辨兩種。本種前胸腹板為紅色,與寬腹斧螳的綠色不同。一個螵蛸正常可孵出數十隻體色為淡綠色的若蟲,捕捉獵物大膽積極,三至四齡時可以觀察到本種的捕捉足基節上有一列細小的棘刺,能夠明顯區分與寬腹斧螳的不同。成蟲後可捕食各種較大型昆蟲,雄蟲夜間常趨光至路燈下繞著燈光飛舞,並捕食同樣趨光的昆蟲。本種常被鐵線蟲寄生,推測牠們捕食的昆蟲應該是鐵線蟲的中間寄主,所以常於夏季水邊發現肚子被鐵線蟲鑽破,趴倒在地的螳螂。

花枝招展引蝶蛾,珠光寶氣善隱藏

- 學名/Hymenopus coronatus

- 體型/中大型螳螂

- 分布/馬來西亞、印尼

- 生態特色/本種是昆蟲界中擬態偽裝的大明星,第一次知道這美麗的種類是在台北木生昆蟲館的標本箱,後來在許多日本生態書籍中看到照片,文中敘述本種螳螂體態偽裝成蘭花的模樣,躲在花朵上等待訪花的昆蟲靠近後捕食。實際走訪馬來西亞與婆羅洲雨林,發現蘭花後都會仔細端詳花朵的樣貌,深怕錯失與這美麗螳螂見面的機會。後來詢問當地友人才知道,蘭花螳並不是一定停在蘭花上,只是因為牠的外形與蘭花相似所以得名。

蘭花螳剛由卵中孵出時體色為紅色,頭部與六足為黑色,與成蟲後的美麗完全無法聯想在一起,但是隨著一次次的蛻皮成長,牠脫去了原有低調的外衣,慢慢顯露出優雅的粉紅體色。

要將蘭花螳飼養至成蟲不難,只要掌控好溫度與食材即可,但是繁殖累代就有相當難度,因為雄成蟲的體型只有雌成蟲的四分之一,很容易發生「殺夫」的悲慘情況。

如果有機會觀察牠們交配就能看到非常有趣的行為,雄蟲在等待機會跳到雌蟲的背上調整好位置時,會使用前足快速敲擊雌蟲的前胸,玩家們打趣形容這行為是「打鼓」。

我就是喜歡忽隱忽現

玩弄獵物於股掌之間

- 學名/Phyllocrania paradoxa

- 體型/中型螳螂

- 分布/非洲大陸、馬達加斯加

- 生態特色/螳螂界鼎鼎大名的Ghost Mantis,直譯為「幽靈螳螂」,用這樣的英文名稱,主要是形容牠維妙維肖的偽裝。細看牠的樣貌如乾枯的樹葉,所以過去曾被稱為「幽靈枯葉螳」。

本種是玩家必定飼養體驗的種類,牠的體色外觀完全偽裝成枯葉狀,無論是頭上的角狀突起,捲曲的前胸邊緣,中、後足與腹部旁的葉狀突起,還有顏色斑駁的前翅,當牠倒掛在樹枝上時,就像一片枯葉般。

很有趣的是,這片枯葉會突然回過頭來觀察,然後轉身繼續裝模作樣,等不知情的昆蟲經過,馬上以迅雷不及掩耳的速度捕食。

若蟲剛孵出時為黑褐色,頭上已經可以看出角狀突起,喜歡捕捉小飛蟲,待成長至三齡後即可由頭部突起看出雌、雄的分別。

成蟲後的體色有深褐至淺褐色還有綠色等,相當多變,飼養時只需注意冷涼通風及足夠食物即可。

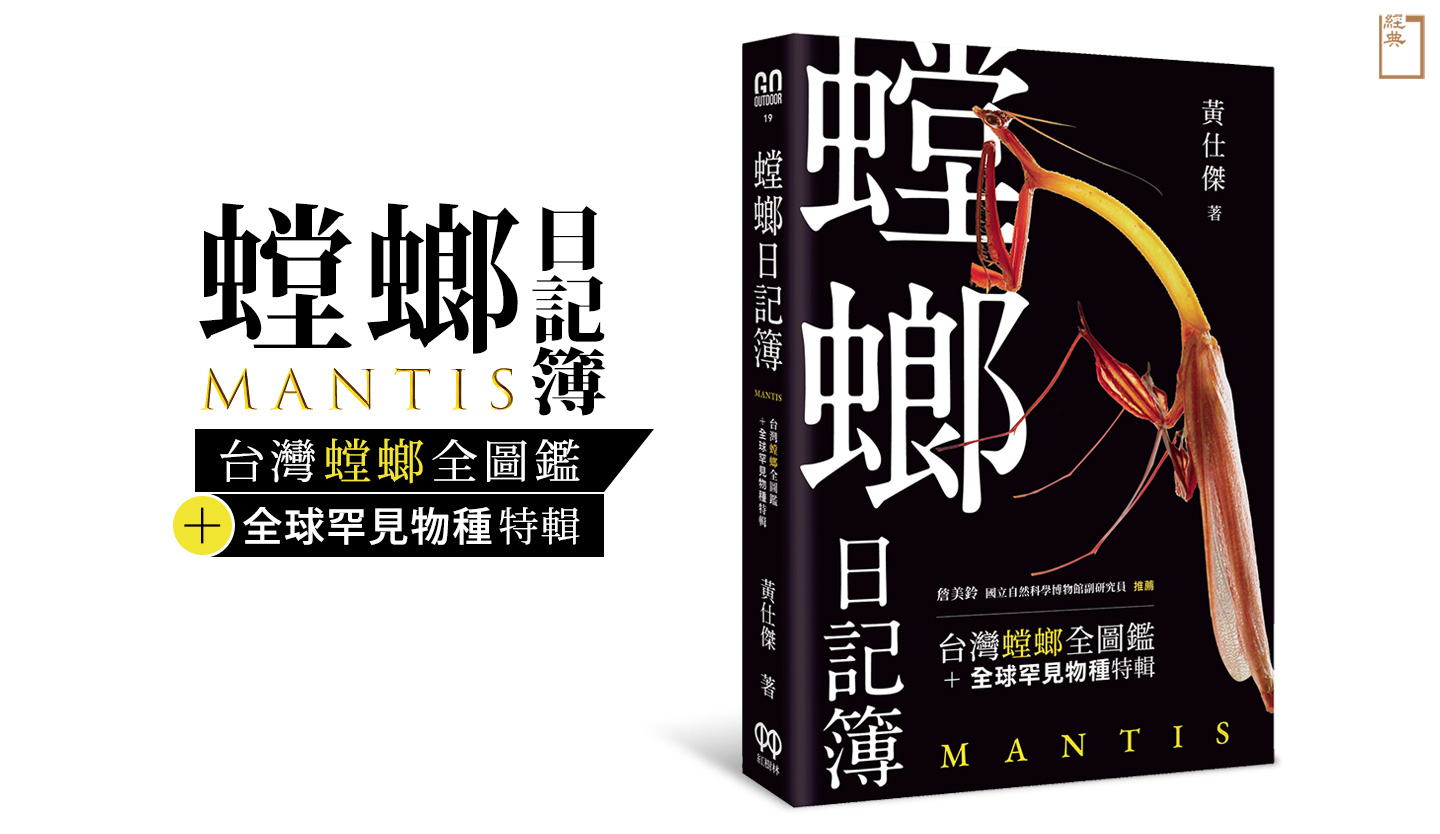

本文摘錄自紅樹林出版之《螳螂日記簿》一書