西元前三百多年左右,古希臘人從地中海啟航,一路穿過直布羅陀海峽進入大西洋,遇到北大西洋東邊邊界流――加那利洋流(Canary Current)後,船隻自然被海流帶著往南跑。當時的地理學家和探險家兼船長皮西亞斯(Pytheas of Massalia)記載他們碰到一條很寬很寬的大河(希臘文Okeanos,即英文Great River的意思),因此難以向西橫貫過去。當時的人們以為只有河水會流動,當船隻被海洋拖動著走,只當是碰到了條大河。Okeanos是英文Ocean的字源,太平洋、大西洋、印度洋三大洋靠近陸地邊界都有一支沿著海岸流動的洋流,彼此串連,形成大洋環流,這也是Okeanos(Oceanus)的原意。

這條「大河」串起了全球海洋,進而連接了整個世界。它不只是海水的流動,實際上更是巨大的輸送帶,許許多多有形的、無形的、有生命的、無生命的事物,全被它帶著周遊各個海域,並透過海水與空氣中的水氣互換,以及食物鏈的複雜網絡,進入到人類的生活。

現場直擊苦流來襲

二○一七年初,根據人造衛星遙測海面高度資料以及研究船「海研一號」探測資料顯示,黑潮主軸遠離台東海岸,東部沿海盡是一片白花花的、淺藍色向南流的沿岸流。這是漁民口中的「苦流」,捕不到魚。

三、四個月後,各項觀測資料顯示,黑潮主軸又貼回台灣東岸,隨之而來的是台東新港海域鬼頭刀大豐收,艘艘滿載鬼頭刀的船在新港卸貨後,還得動用俗稱「小山貓」的挖土機,一斗一斗地將魚堆上貨車,隨即漁民又把握漁況出海捕魚。

排除人為努力因素,漁獲好壞與洋流變動的關係在世界各地早有觀察,如日本南方發生「黑潮大蛇行」時期,黑潮暖水遠離海岸,改變了漁場。遠離沿近海的漁場,迫使漁民必須冒著險惡外洋的挑戰,至遠處進行撈捕,沿岸沙丁魚漁獲產量亦隨之大減。

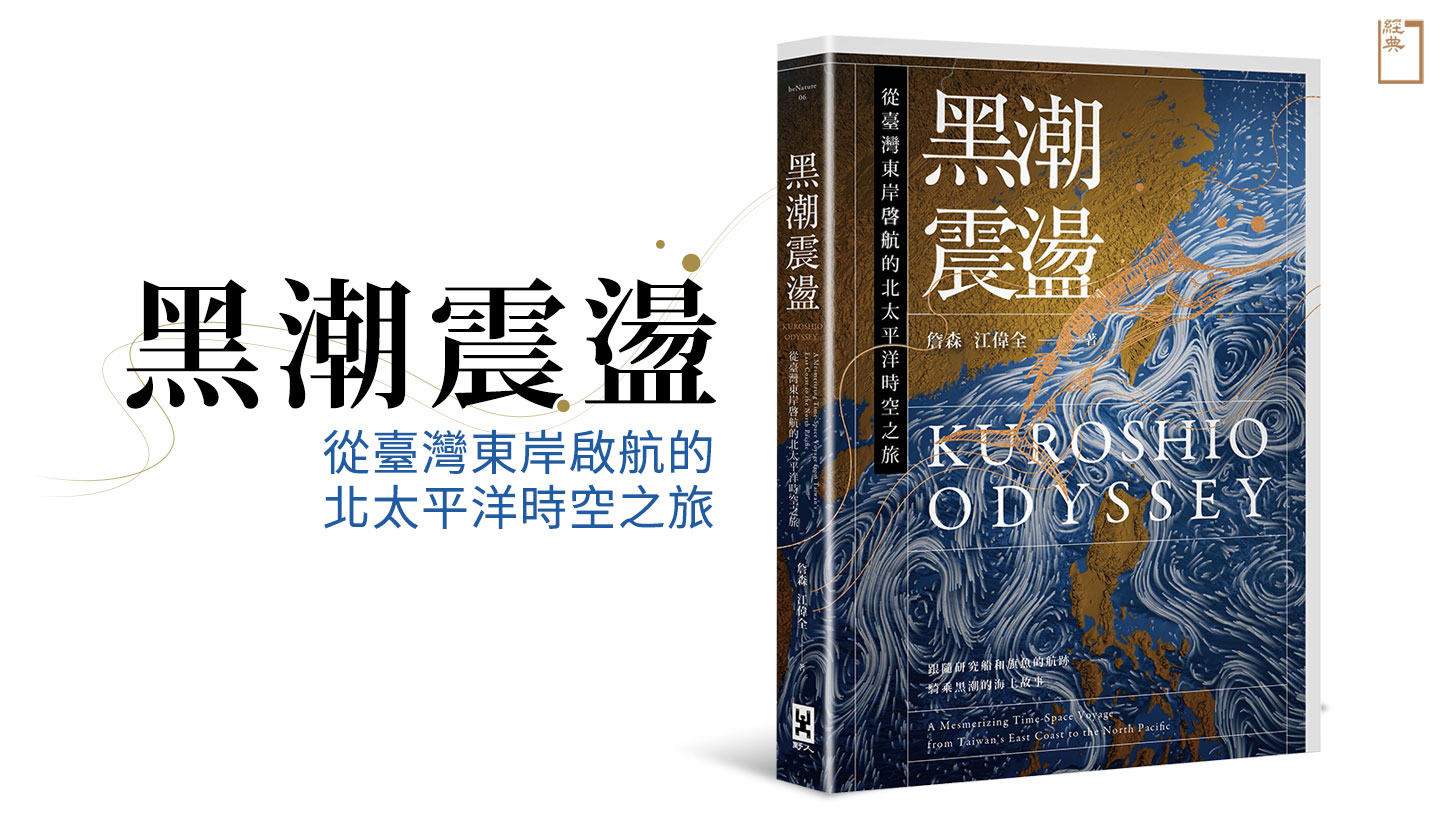

黑潮是什麼?

有一道靠近東亞大陸邊界的強勁海流,起源於菲律賓東方,一路由南往北,橫過呂宋海峽,貼著台灣東岸及東海大陸棚緣流,從吐噶喇海峽(Tokara Strait)進到日本南方,而後離開島嶼陸地邊緣,進入北太平洋中緯度海域。它是黑潮(Kuroshio),就像輸送帶,以每天跑八十多公里的速度,把大量的海水、熱量、鹽分、懸浮物質等由低緯度送到中緯度海洋,影響沿途各地天氣、氣候、生態、漁獲等。

「黑潮」這名稱大約是十八世紀末時日本人所取的,命名原因就是這支海流的顏色看起來近乎黑色。由於北赤道洋流上層海水裡的懸浮物質一路沉降、同時被生物利用消耗掉等緣故,到成為黑潮之後,表層水比較乾淨,加上沿途大多經過深度超過兩千到三千公尺的深海,所以水的顏色看起來偏黑。實際航行在黑潮上所看到的黑潮水是藍到不行的湛藍。

台灣四面環海,我們的生活離不開海洋。海水會流動,水溫有冷熱、鹽分有鹹淡,海裡除了有魚、有生物,還夾雜形形色色、大大小小的各種物質,主宰沿途的海域環境、漁業資源、天氣及氣候等,對於台灣附近的海洋生態和颱風強度變化,以及東北亞地區的氣候,造成深刻影響。此外,在全球的熱平衡以及水量南北交換、甚至氣候變遷上,黑潮都扮演著舉足輕重的角色。

黑潮將熱帶海洋溫暖的海水向中、高緯度輸送,對全球海洋與大氣的熱平衡與氣候變遷產生深遠的影響;此外,它更與其流經海域的當地水團混合,加上受到水深驟變的地形影響,不斷產生調整,對於區域流場及溫鹽場分布,甚為重要。

洋流的形成——風旋度、地球旋轉渦度

雖說水往低處流,但大海看起來一片平坦,憑藉什麼力量決定哪兒的水要往哪邊流呢?還好牛頓在十七世紀時悟出了萬物運動的道理:當一個力F推在一個質量m的物體上,這物體將以加速度a朝作用力的方向移動,也就是ma=F(探討海水運動的控制方程式習慣把加速度a歸在等號左邊,力F擺在右邊,不是大家習慣看到的F=ma)。所以海水流動形成洋流,背後一定有「推手」。

風在海面上經年累月地吹拂,就是推手之一;重力是推手;地球跟月球的萬有引力以及互相繞轉的離心力相合起來也是推手;連地球自轉都要來參一腳,拉扯這些推手。這麼多的「手」彼此推來推去,便形成我們觀察得到的洋流、渦旋、潮流、深海密度流等等。

那一夜從墾丁到台東……

二○○八年春天,一個風和日麗的假日,一群潛水客在墾丁南方七星岩海域潛水失聯,經過海上接駁船隻搜尋未果,旋即通報海巡及附近作業漁船協助搜救。隨後媒體、當地民眾亦主動加入,竭力幫忙找人,有人說向東、有人說向西、有人求神問卜說往南、也有人說應該往北搜……家屬焦急萬分。夜裡,台東太麻里海域岸邊,兩位海釣客被一位從遠方游上岸的泳客驚嚇到,竟是白天失聯的潛水教練!海釣客趕緊向當地海巡回報,一大清早,這群潛水客在太麻里海域被海巡隊全數救起。原來,是黑潮把這群人從墾丁南方往北帶到上百公里遠的台東海域。

這次事件有驚無險,事後分析,墾丁南灣外七星岩海域位處呂宋海峽北端、太平洋與南海之交界,海況確實比較複雜,但站在海巡專業及科學的立場,實不應將其誇大比喻成神祕不可測的「百慕達三角洲」。事實上,根據台灣海洋學界多年的觀測,以及臺美合作探索南海內潮起源的觀測結果,此海域的海流雖可稱「險惡」或「變化多端」,然而皆有跡可循,並非全不可測。

該海域洋流複雜的原因在於,由南而北穿越呂宋海峽的強勁黑潮,以時速大約三至四浬(註:相當於每秒大約一.五至二公尺的速度,三至四節)。這種洋流速度相當快,一般人在海裡碰到流速一節(每秒○.五公尺)就沒辦法抗流,經過七星岩海域,黑潮的流況受到多種物理因子干擾,例如季節風變換、颱風吹襲、中尺度海洋渦旋由東而西撞到黑潮、上游北赤道洋流的擾動順流而來等,這些都會造成黑潮有時偏東、有時偏西的情形,流速也有快慢的變化。但這股強流由南往北的趨勢大致不變。此外,南海北部的上層洋流,有時會由西而東、經由呂宋海峽匯入上述黑潮左翼,也提高七星岩海域洋流的複雜度。

狂野叛逆的流軸飄動、蘭嶼雙核心與西行渦旋

黑潮沿著呂宋島到脫離呂宋海岸穿過呂宋海峽後,主流由台灣東方海域北上,經過台東外海南北縱向海溝地形、蘭嶼、呂宋島弧北端、綠島,進入花東海盆深海區,接著再碰到一個突然陡升的海底地形,流過耶雅瑪海脊、沖繩海槽、宜蘭海脊等,便撞到東海大陸斜坡及大陸棚邊緣。由呂宋海峽一路北上到台灣東北部海域的黑潮,在不同時空下的變動很大。

黑潮、南海、北太平洋副熱帶中層、表層水,各占據不同的深度與範圍,彼此競逐互動,異常複雜。凡此種種均顯示台灣東邊的黑潮是一支仍在發育且變化幅度甚大的海流,流況並不穩定。

有時,一部分黑潮流在呂宋島弧以東,會呈現兩個軸心的雙流速核心現象,因為島弧把流分成兩股,因此在綠島以北、花東海盆上量到的黑潮流斷面,會呈現兩個北向流速核心;若再往北到花蓮、宜蘭外海後,又併成了一支單一流速核心的黑潮主流。黑潮在這裡大概已經從上游的幼兒、兒童期到成長期了。

這段時期雖然比兒童和幼兒期穩定,但有時青少年狂野叛逆,容易受到外在環境的干擾:前有南海來的水團從呂宋海峽貼到黑潮左側,後又有順時針或逆時針的中尺度渦旋從東邊過來撞到黑潮右側,有時候造成雙流軸變單流軸、有時候又變成全部雙軸,有時候流軸離岸很遠形成近岸反流、有時候最大流速軸又很貼岸形成很強的近岸流等,這些樣貌,都記錄在我超過十年的花蓮黑潮觀測工作紀錄簿裡。