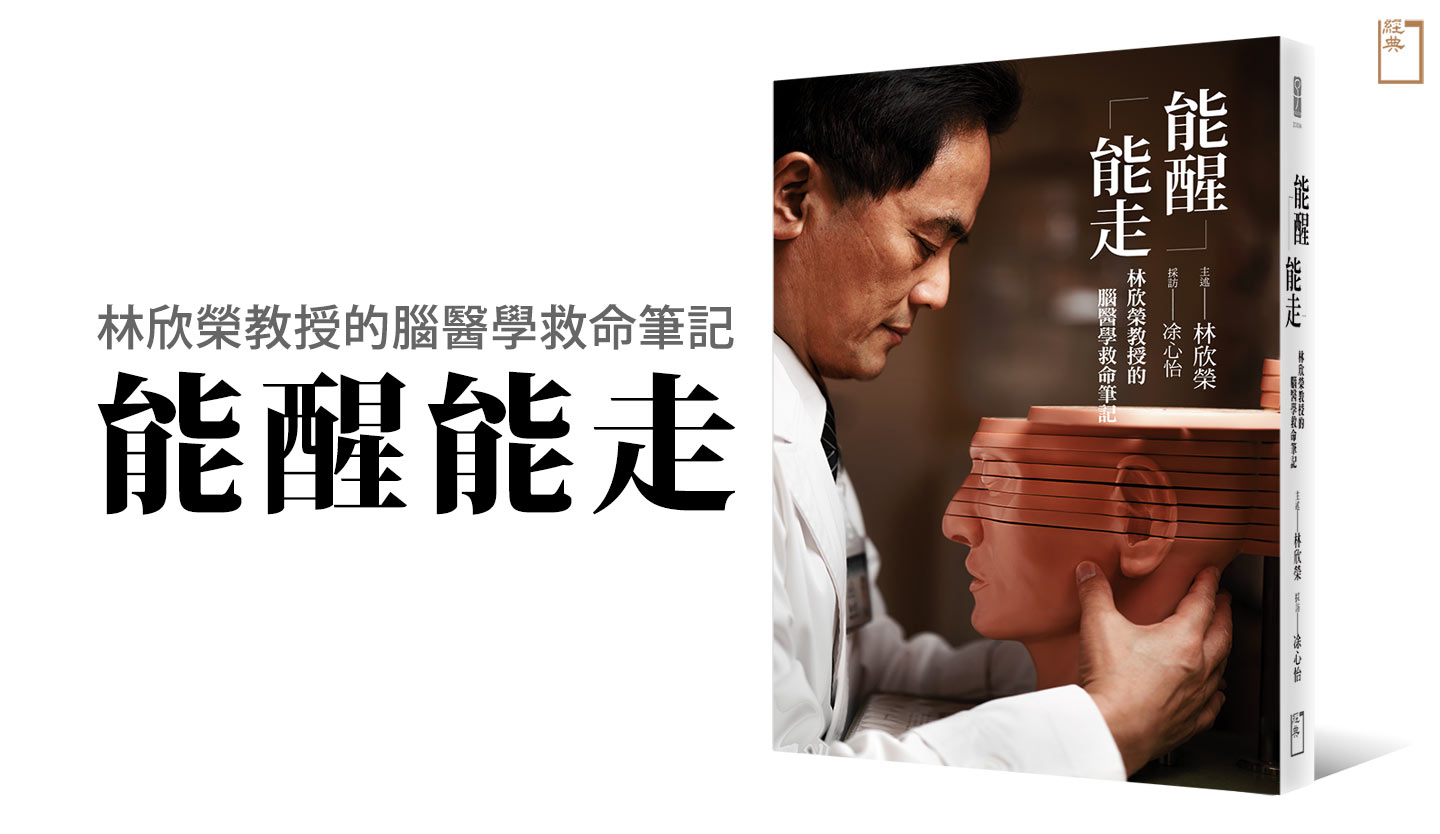

作者序──找回病人的尊嚴

有時候我會想起阿媽,內心堆疊著惋惜。

她精神一向很好。每回我抽空回到家鄉,她總會煮一桌豐盛的菜餚,裡頭有一半以上都是我愛吃的菜,也是她的拿手菜。她總說,我在北部當醫生一定很忙,忙到沒時間好好吃飯與睡覺;難得回家,一定得幫我補補身子。

她對家人的愛,和著鹽、融進糖,撒在那一道道色香味俱全的菜餚裡。

但是,曾幾何時,她的步履不再輕快,即使慢慢走也走不穩。媽媽對我說,阿媽最近怪怪的,吃飯餵藥都含在嘴裡,就是不吞;說起話來猶如霧靄,模糊中時對時錯。當時我告訴家人,這是正常的老化,「老了就是這樣。」我用一句話周全了所有她行為改變的解釋。

時隔幾十年,我常希望,若真有時光機存在,請將現在的我帶回以前;那麼,我或許還能再多吃幾年阿媽的菜。

我是腦神經外科的醫生,面對的大多都是血塊、腫瘤,對於腦積水、巴金森氏症以及小血管疾病涉獵不深。直到我從美國回來,開始積極投入創新研究,才漸漸地在動物與細胞中學到:原來,我未曾花太多心思了解的疾病,竟然是大腦疾病的通病!

八年前一向喜歡外出的父親變得愈來愈居家,不願出門,走路踩著小碎步,連抬腿的力氣都沒有;有時候尿意襲來,才站起來就尿下去了;不僅如此,說起話來還顛顛倒倒。

例如,有人問他:「你小兒子在哪裡?」

「七股。」他說。

「在七股做什麼?」旁人接著問。

「做院長!」他想也不想地回答。

但是,台南的鄉下七股怎麼有醫院呢?

此時的他像極了當年的阿媽!此刻的我早已蛻變,便將他帶來醫院做檢查,發現他有腦積水的問題;於是為他接上引流管解決腦部積水後,再帶著他積極復健,藉由抬腿、唱歌活絡腦神經生長。至今,他年歲已高,活得比當年的阿媽還久,而且還能開車載著母親出門買菜,甚至能從台南陪病人到花蓮來找我看病呢!

西醫時常被訓練,一個人得病就是一個病;不過,一個人──尤其是年紀大的人──身上可能同時有好幾種病。花蓮慈濟醫院有許多外院轉診過來的病人,他們有些被宣告生命即將走入終站,有些被建議送到養護中心度過餘生;但因家屬的不放棄,帶著這些病人來到這裡尋求一線生機。

行醫這條路上,我看過太多的遺憾。我們動了手術,將腫瘤取出、血塊清除,任務就宣告結束;然而,卻有很多人因為神經受損以及其他問題,開始了漫長的臥床生活。我常自問:「這樣活著,他們真的願意嗎?」

很多被送往機構的人,才到機構一、兩年就走了。對我而言,這些人都是有機會可以再一次靠著自己的雙腿走路、說話,甚至自己照顧自己;只要我們夠用心,就能看見那一張張逐漸康復的臉孔。

我自知,單就一人之力無法治癒他們身上的多重病症;因此,花蓮慈濟醫院有了團隊的概念,結合西醫、中醫、護理、復健等一群專業高手,一同為病人找出最好的治療方針,讓團隊帶來甦醒、痊癒的勳章。

我常告訴學生:「你們不要認為開刀最有效;有時候,開刀的貢獻只有5%而已。」身為一位外科醫師說出這樣的話雖然有些諷刺,但我重視的是病人生活的尊嚴。除了西醫開刀之外,其餘95%的貢獻或機會來自中醫治療、復健與護理;腦神經的受損要再恢復需要極為漫長的時間,志工與家人的扶持更是不可或缺。

在花蓮慈濟醫院的中西醫合療病房裡,病人比醫生還要忙。以前患者住院,除了檢查、打針跟吃藥,大多時間都是躺在病床上,等著醫生來查房;現在,除了西醫的治療,還有中醫的診治、復健科的課程。我們將各種對病人有幫忙的療程集中,為的就是要讓醒不過來的病人能夠醒來、站不起來的病人能夠站起來;重點是,還要讓他恢復良好的生活品質,自己能基本地顧好自己,找回活著的尊嚴。

大腦的疾病複雜難解,當代醫學成功地解鎖了部分,但仍有許多病症始終找不到有效的治療方針。因此,除了臨床治療之外,我們也不願放棄投入創新研發,期待能為今日的不治之症找尋解方,為明日的患者迎來一線生機。

把一個半小時當成十分鐘

病發

又來了!雖然只是一閃而逝,但這種感覺非常不舒服。

阿鳴回想,這種狀況已經持續多久了?一年還是兩年?總是那麼突如其來,頭皮像是被靜電電了一下;那種麻痛感雖然連一秒都不到,卻讓人感覺極度不快。在停好車走往自家公司辦公室的路上,他不禁納悶地想:「最近頻率是不是變多了?以前似乎兩三個月才會發作一次,這個月卻已經發作兩次了。」

門打開了,一陣屬於人工的涼爽迎面撲來,適才的煩惱隨著毛細孔上的熱氣隨之揮散,猶如一縷輕風,來得雖不經意,卻也走得相當輕巧。

他將自己埋進工作中;鐵捲門的生意大多都是客製化,細節上都得一再確認,一項小失誤就可能害得整筆訂單得重新來過。

從二十五歲創業至今,歲數來到五十出頭;生意平穩,沒有大起也未曾大落;雖然無須有過多煩惱,但他深切明白,自家公司也沒有跌倒的本錢,正當他從檔案夾中取出今天的工作時,「嗝!」的一聲,一道氣體從腹部往喉頭瞬然噴出;阿鳴輕嘆口氣,心裡悶悶地叨念:「又來了!」

頭上的靜電其實還不是近來最讓他感到困擾的問題,讓他真正覺得人生陷於慘澹中的,是打嗝這個老毛病。幾年前開始有症狀時,在就診腸胃科後就用藥物強壓下來了;但是,這幾個月卻連吃藥也壓不住,情勢一天比一天變本加厲,就像海上的氣旋愈捲愈烈,最終成了超級強颱;這兩個月來幾乎成天打個不停,就連睡覺都在打嗝。

「你不要頭痛醫頭、腳痛醫腳,我認為你應該安排去做全身性的健康檢查。」記憶回到兩個月前,當症狀又開始出現時,阿鳴告訴一位醫師好友,而這位他尊稱為「紀醫師」的朋友是這麼勸誡他的。

他想想有道理,於是到醫院的健檢中心簽了一份相當完整的健康檢查同意書。沒過幾天,檢查報告出來,各項現代最精良的儀器就像一位無害的和藹長者,以精密的數據安撫著他,即使年紀已過半百,他的身體卻一點狀況也沒有。

「嗝!」又一個嗝將他拉回現實,低頭看著檔案文件,他苦笑著安慰自己,八成是工作壓力太大了吧!

此時的他完全沒想到,這些打嗝、頭部靜電竟然是風暴的前奏。那天夜裡,他的身體竟然開始失控的顫抖、抽搐,紮紮實實地奏上一段激動高亢的奏鳴曲!

睡在一旁的妻子嚇壞了,一時之間不知道該怎麼辦,只能驚慌失措地看著先生掙扎、扭動著身軀,反覆不斷地喊著:「你怎麼了?你別嚇我!」

彷彿這些重複的字句也有安定心神的效果,漸漸的,她不再喊了,試圖讓自己趕緊冷靜下來;「難道,這就是所謂的癲癇嗎?」她趕緊拿起電話,按下了人們都最熟悉也最陌生的一組號碼:一一九。

在等待救護車來之前,她半拖半拉地將先生拉下樓;很快地,令人不安又像是救命鐘響般的聲音由遠而近,她強忍著淚水要自己堅強,看著先生,心裡不斷安慰著:「沒事了,救護車來了。」

就醫

「太太,電腦斷層的片子出來了,您先生腦子裡面有長東西。」阿鳴的太太一時啞口無言,搖搖頭說:「怎麼可能?我先生很注意養生,油炸的不吃,不健康的食物不碰,怎麼可能腦子裡會長怪東西?」

否定,往往是患者與家屬第一反應,醫生們對這些反應已經很熟悉了;急診室醫師不正面回答方才這個否定,反而更加直接明白地告訴她:「狀況危急,一定得動手術。」

她頹然地坐在椅子上,一片空白的腦中出現的第一個畫面,是一張方耳圓臉;像是從睡夢中突然驚醒,她趕緊拿出手機找尋那個他最熟悉不過的名字──紀醫師。

電話接通後,她將過程盡可能簡單扼要地告知紀醫師;紀醫師聽了之後,條理分明地告訴她:「先別急,你趕緊辦自願出院,帶阿鳴回來台中慈濟醫院,後面的事情我來安排。」

這三年,他們開始加入慈濟志工的行列,也都是因為紀醫師的牽線。憑藉著一份信任,阿鳴的太太開始著手辦理出院。

過程中,她腦袋裡裝滿了許多不安與惶恐;但是,很快地,腦子裡的雲霧漸漸散開,幾個月來堆在腦中的疑問,卻意外地在這個焦急萬分的時刻逐一豁然開朗。

原來,這幾個月來他變得愈來愈不對勁,不是被卡到,而是因為這顆腫瘤在作祟!

兩個月前的清明連假,他們夫妻倆與大姊一家一起去埔里玩。中午用餐抵達餐廳時,先生先讓他們一夥人下車,從車內向車窗外的她說:「你們先進去點餐,我去找停車的地方。」

等了十來分鐘時,阿鳴有來電話,似乎要告訴她些什麼;未料,話才講一半,聲音戛然而止,阿鳴的手機沒電了。起初她不以為意;但隨著時間一分一秒地過去,足足一個半鐘頭都不見阿鳴的身影,她知道有事發生了。

她開始聯絡幾位在埔里的朋友,各自騎著摩托車在埔里鎮上四處尋找阿鳴的車與人;那段時間裡,焦急取代了飢餓,不安的念頭愈來愈濃烈,各種負面的揣測也一一浮現。

不久後,朋友來電說他找到阿鳴了。她匆匆趕去,阿鳴很好,車也沒有碰撞的痕跡,只是對她說:「不是才過了十分鐘?我覺得停哪裡都不對,所以四處在找停車位。」

他以前對停車這件事就很謹慎,但從未像這次一樣;況且,他甚至連時間感都已經錯亂了。

阿鳴太太又想起,這段時間,每次要開車轉進巷子時,他總會跑過頭,光是一個左轉的動作就要轉三次才能成功。她一直覺得先生不太對勁,隨行的大姊也跟她有相同的想法。

「小妹的家人前些時候陰陽怪氣的,據說找到一位很厲害的靈媒處理就沒事了。要不要試試看?」大姊的提議,很快獲得她的認同。他們現場替先生拍了張照片並傳給靈媒;靈媒一看,慎重地告訴他們:「他眼神不一樣,快帶來我這裡處理。」

即使已經接觸佛門,他們夫妻倆仍始終抱持著寧可信其有的態度,當天馬上從埔里趕赴北部;這個過程中,奇怪的事又發生了!

以往北上從不曾行駛國道三號的先生,方向盤一轉,就要往國道三號去。她馬上問先生:「你從來不走國道三號的,今天是怎麼回事?」

經她這麼一提醒,阿鳴才彷彿突然清醒過來一般,趕緊變換行進的路線,對自己剛剛的決定也滿頭霧水。

抵達靈媒之處時,靈媒看到阿鳴,似是明白了什麼,對他們說:「有人跟著你來了,我出去處理一下。」當靈媒再走回來時,便開口告訴他們:「阿鳴三魂七魄有一魂留在埔里,明日你們要去埔里招魂,否則事情就嚴重了。」

翌日,他們趕緊備好靈媒所說的供品、金銀紙,趕緊前往埔里招魂……。想到這裡,阿鳴的太太不禁啞然失笑。原來,阿鳴沒有丟失了一魂,也沒有什麼妖魔鬼怪跟著;若說有什麼「髒東西」跟著,那就是他前額的那顆腫瘤!

來到台中慈濟醫院照了核磁共振,確定阿鳴的額葉長了一顆至少四公分以上的腫瘤。紀醫師掛上一通剛講完的電話後,回頭告訴他們:「去花蓮慈濟醫院找林欣榮院長吧!」

「林欣榮院長?花蓮?」夫妻疑惑了;一般而言,若是要動大刀,不都是要往北部跑嗎?

「你們相信我,林院長有一支很堅強的醫療團隊。」

慈院團隊的診治

紀醫師「掛掉一通電話」前的通話對象,正是我──林欣榮。我感謝他那麼信任我,願意將好友的生命交予我手中,這個忙我幫得義無反顧;當然,救人更是身為醫生的天職。

「不管是癲癇或是打嗝,甚至是生活行為的改變,都是這顆長在額葉上的腫瘤在作祟;現在唯一能做的,就是用外科手術盡可能地清除。」我對來到花蓮看診的阿鳴夫妻說。

其實,光是看片子,我們大致就可以透過分析而有個底,是惡性還是良性大多都能預想得到。不過,他們夫妻倆並不多問,只是靜靜地接受手術的事實,並將生命慎重地託付在我們手中。

他們怎麼也沒想到,在手術切片化驗報告出來之後,我會告訴他們這顆腫瘤會是所有腦瘤中最難纏的多形性膠質母細胞瘤。

「這是一種快速生長變大的惡性星狀細胞瘤;這種惡性腦瘤非常聰明,隨時在變化以適應環境。」看到他們錯愕的表情,我盡可能地讓一切的解釋融入更多的溫柔與信心;我明白,此時的家屬不需要更多的恐懼。

「你們放心,我們已經盡可能地切除。面對這種原發性的惡硬腦瘤,外科手術的切除是最重要的第一步,將腫瘤盡量地清除也是決定預後很重要的一環。」

我笑著安慰他們:「還好,這顆腫瘤是長在額葉,並沒有長在運動區;如果是長在運動功能區,我們恐怕連動刀的機會都沒有;因為,腫瘤一切除,他可能整個人也跟著癱掉了。」

然而,惡性腫瘤的可怕之處,在於它會生根發芽;因此,我們必須將惡性腦瘤之外約兩公分處的細胞組織一同切除,以杜絕後患;否則,一旦春風吹又生,後果不堪設想。

所幸,額葉並非是肢體運動的功能區;所以,在進行摘除手術時雖然也多清除了些正常的細胞,術後仍能確保不會影響到肢體功能。

我告訴他們,接下來必須每三個月定期追蹤,惡性腦瘤若會復發,大概半年就會竄出來了;若追蹤個半年、一年都安然的話,就可以安心了。

我的溫柔似乎起不了什麼作用,看得出來他們仍心驚膽戰;我明白,這需要時間,也需要一些驗證,才能起安撫作用。

阿鳴的術後狀況比我們想像的要來得好,不到二十四小時就離開加護病房,甚至三天後就可以下床走路。當我到病房去探視他時,問他:「感覺好嗎?狀況如何?」阿鳴還調皮地下床踢正步給我看,逗得現場的大夥兒呵呵笑。在一片歡笑聲中,我將視線移往他太太的方向,欣慰地看到她也正在笑著。

手術結束後,我將阿鳴留院觀察長達二十天,確保他術後一切良好,才安心地讓他們出院回中部。術後至今已經超過一年,每次固定追蹤回診時,我們都很慶幸能再一次幾近歡呼地告訴他:「一切都好!」

額葉對個性的影響

無論是良性或惡性腫瘤,對額葉的影響皆相去不遠。額葉掌管認知功能與動作的控制,也掌管著人格、行為以及情緒。

阿鳴就是因為腫瘤擠壓的影響,因而讓他的執行與判斷力產生變化,逐漸變得不像以往的他,家人起初才會以為他是被「卡到」。至於真正原因,確實是「卡到」無誤;只是,卡著他的並非無形的牛鬼蛇神,而是腫瘤。