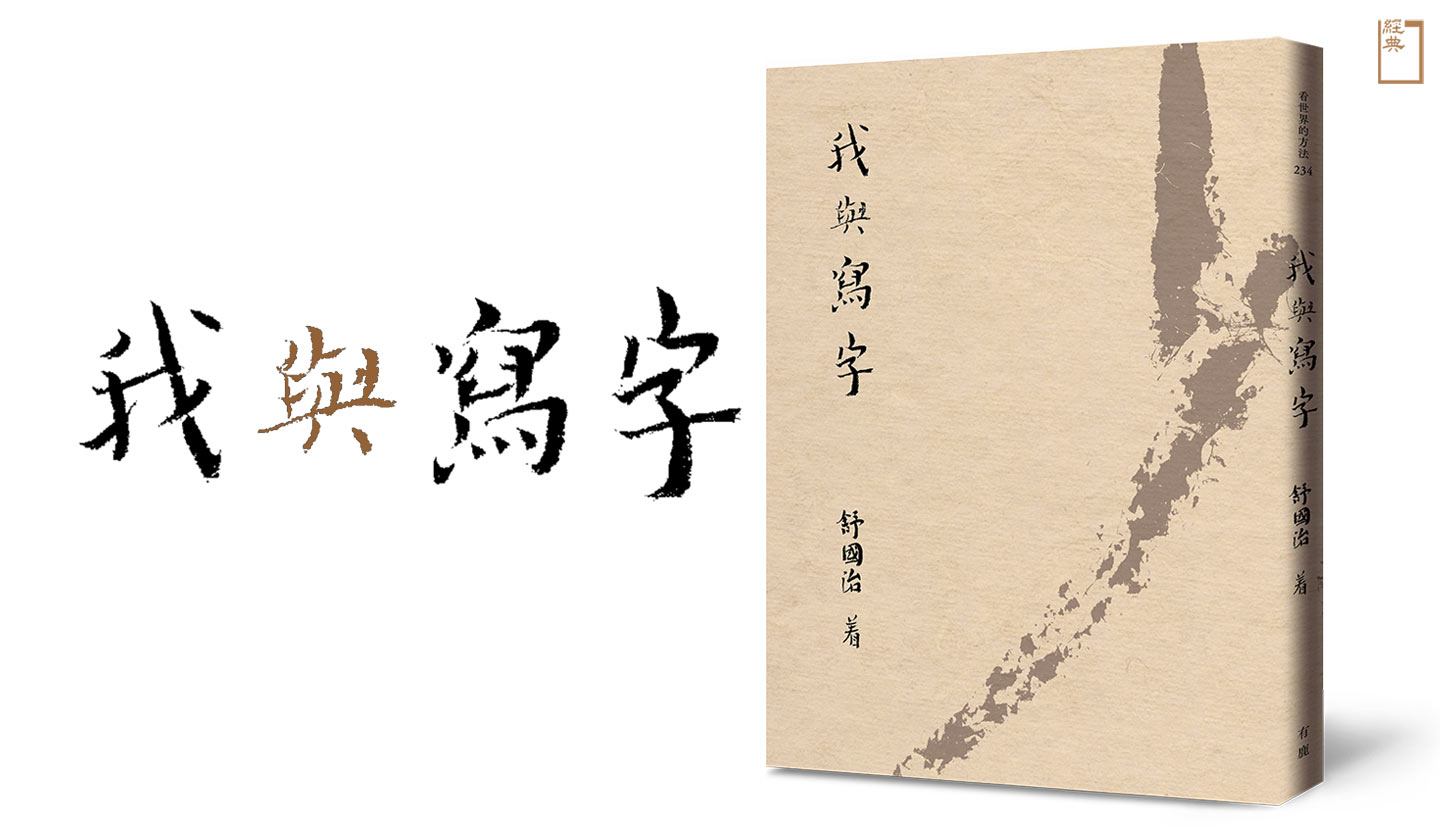

也談寫字

我常想,寫字或不寫字,往往是先天上的。

六十年前,我開始拿起鉛筆寫起小學生該寫的字,到三十年前沒被電腦鍵盤的打字改變,其實有先天上——也就是血液裡——的來由。

即使寫地址、留電話可以用手機,甚至今人早以email通信而不筆寫於信紙、再貼郵票於信封、投入郵筒,然寫字的人仍然有太多的寫字時機。

所謂「寫字的人」,大約要看他寫得常不常、頻不頻,或寫得好不好。更甚至寫得愛不愛、迷不迷。

一般言,寫得常、寫得頻,甚至寫得多,常賴是職業。比方說作家。

我固然也寫稿,所以一個星期裡可能寫上幾千字(勤奮時),也可能只寫百來字或幾十字(懶散時)。但總算是一輩子沒放下筆來的那種職業之人。然而實不是長篇連載作家像高陽、倪匡等一輩子會寫下幾千萬字之量。

我即使振筆疾書,不會急著把稿紙一張接一張連著往下密密麻麻的寫到底端。我比較習慣把這篇五、六頁的文稿略有節奏的寫在空白的紙上。令這件事比較像「寫字」的情態,而不只是「寫稿」的情態。

也即,我會考慮前面所說的「寫得好不好」。

至於愛不愛、迷不迷,也可一說。

自己除了寫字,也愛看字。這很重要。像中醫寫藥單,常有好筆墨。我也會注意他寫的甘草幾錢、白朮幾錢、黃耆幾錢。更喜歡窺看家庭主婦用磁鐵貼在冰箱上的菜單。

這類字的可貴,乃它是平常心下流露出來的字,最有可能得出天成的情狀。當然「好的」天成情狀,要有相當多前面歲月的浸潤演練,這就是藝術的因由了。

《合肥四姐妹》中,有一人是書法家,但她隨手用原子筆寫的貼在冰箱菜單,未必勝過其他不是書法家的姐妹。

太多的媽媽們不是書法家,但她們的冰箱貼字,太多太多寫得好的。我小時看我媽媽寫在紙條上的字覺得好,後來在人家家看張媽媽、李媽媽等的字,好的也很多。她們不但不是書法家,還很少寫字呢,但都能有可看之處。所以我先前說,寫字和先天有關。先天,當然包含時代。

有的人,不寫東西(不寫文章,不寫信,不記帳,不抄筆記,不寫藥單,不留字條……),只寫「書法」,那麼,他是書法家。

我常有一發現,便是,更偏向喜看非書法家的字。好比說,傅斯年不被視為書法家,他寫給友人的信,我看了,覺得真是好書法,十分的喜歡。

有些家庭主婦,不怎麼宴客,也不怎麼做大菜,但她每天烹煮一家六口人的三餐,又是魚又是肉,青菜、豆腐、蘿蔔、茄子,燒出來的菜也不少,其實早是熟練的高手了。甚至周末或還包包餃子、下下麵條等。這種媽媽,不是菜館裏的主廚,然因為熟練,又是平常心,往往製出的菜餚,更是餐館筵席也吃不到的佳美可口。你可以吃上幾百頓、幾千頓。

這就像傅斯年的書札,你可以看上幾百封一樣。

我最喜歡講的兩句話「燒菜當燒家常菜,寫字宜寫百姓字」,主要講燒菜不需必用魚翅鮑魚之材,不需刻花擺盤,似坊間宴席陋習,亦不用使上米其林名廚之絕技與創意方才把飯吃上。而寫字不需假想為少林寺題牌匾、為道場題「隨緣」,亦不用時時寫成大型展場之揮灑體那種幾乎接近裝置藝術的狂放版。

而照樣把菜燒得美味之極。照樣把字寫得好看之極!

也像,一輩子只有很少錢,卻照樣把日子過得佳好之極!

我除了寫稿用原子筆,也就是「硬筆字」,其他時候,原子筆也用得很頻。像在餐館點菜,有時自己寫在白紙上。在「秀蘭」,我可能寫「蝦仁豆腐(請白燒)」。在「南村小吃店」,我常寫「麵條爛一點,謝謝」。原子筆用得最多的,是寫在小筆記本上。這些筆記,多是為了日後要寫成文章,而先一點點的累積片段。有時這種不怎麼用心而隨手下的筆,字最好看!

去日本,因不時要寫下漢字,作為溝通;於是我會把影印店裁下的邊紙,做成十幾二十頁的小本本,擱進上衣口袋,隨時抽出就寫。結果這種小本本竟留下極多我不時寫下的筆記。並且,許多倉皇中寫下的字,竟然也是好筆墨!

在演講時,我通常請他們備黑板或白板,為了寫上幾個關鍵詞。這種字,是大字。尤其粉筆字,也是一種書寫體。有一次他們說沒黑板也沒白板,我說那就找一疊白報紙(其實是「麻將紙」)架在畫架上,再備一支毛筆(別給簽字筆)就行了。

結果只用了兩張紙,總共寫了十幾、二十個詞,但效果很好。在紙上寫下的關鍵詞,是為一種停歇,令他們換一口氣吸收。那是演講的韻律。

又有一次在台下點歌,我寫了一首歌名請服務生遞給台上歌手。不久這位在台上即興登場的業餘女歌手也唱了。過了半小時,她下台到我們這桌打招呼,她說「可不可以把這張紙條送給我?」我說當然。這時我才注意到我在這紙條上不經意寫下的六個字,簡簡淨淨,好像還蠻悅目的。她說她要留下來,放在客廳進門的矮几上,給她半夜回家、有些叛逆的女兒看。

你道上面是什麼字?「我等著你回來」,一首白光的歌名。

前面說的「也愛看字」,乃字在太多地方出現,好的字實是人生中好景,當然會停下多看幾眼!這也是為什麼我自己的書封面,絕不用電腦的印刷字體,乃太醜也。我多半用古人的木刻字,將之集下來。大多取明清刻板,《門外漢的京都》則用了宋刻,並且是宋代的蜀刻。甚至扉頁的兩句詩「懷此頗有年,不敢問來人」,更要用蜀刻的字。實因蜀刻充滿了風情瀟灑的筆韻(像「年」字刻得甚扁)。木刻字之外,我也偶用書法體,《窮中談吃》四字,便是集孫中山的字。

我寫毛筆字,則是人到中年,遙想少時臨過幾天帖、又中學的作文課必須用毛筆等等曾經和毛筆字有點過從的歲月,於是在中年時有點想「舊技重拾」那麼點樂趣。

於是便開始又寫了起來。