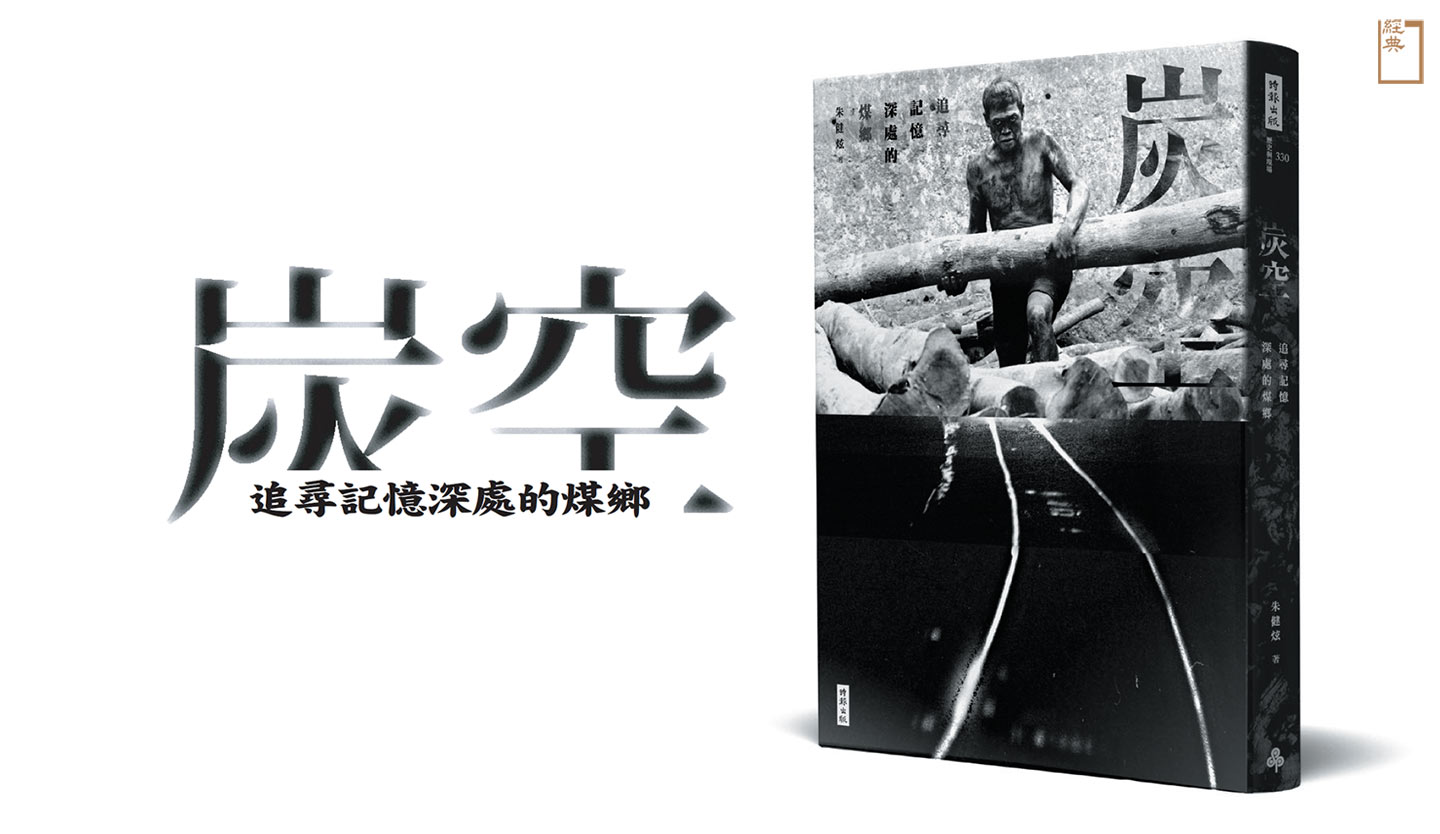

炭空,即是台灣話的「礦坑」,台語發音:thuànn-khang,又寫成「炭孔」。

煤業是台灣近代化、經濟發展、能源自主及穩定社會持續向前的主要產業。但是台灣社會普遍輕視煤礦的歷史,也讓煤礦的記憶逐漸消逝!為記錄台灣最重要的近代產業,筆者期待以自身的攝影作品,藉由探究被攝人物以勾勒台灣煤業歷史,並從中連結至台灣煤業時期與後採礦時期的社會書寫。

本書書寫緣由,始於二○一七年十一月公視「獨立特派員」節目。該節目製作人員透過中央通訊社一則拙作《礦工謳歌》出版的新聞報導,獲知《礦工謳歌》這本書,並輾轉聯繫上筆者。爾後,該節目李瓊月與周明文兩位記者聯袂來訪,並提出一個專訪的企畫案──「黑面地下英雄」,希望筆者陪同他們再回到原初入鏡的礦場,試圖找尋曾出現於書中的人物,同時進行採訪,並就昔日(二十世紀八○至九○年代)拍攝的時空背景,請筆者敘說當時的工作情況與感想。

由於事出突然,且錄影工作時間僅有短短一星期,筆者馬不停蹄地重回幾處已成廢墟的遺址,並在周邊村里尋找或許已離散多年的諸多書中人物。一來攝製時程著實太過緊迫,再則時隔經年,難免遇到書中人物謝世、遷居他方或年事已高等無法受訪的無奈景況。

面對如此艱困的條件,最終在眾人的協助之下,尋獲了近十位的「影中人」,且做了成功的訪談。節目播出時,礦業界、文史界及攝影界的友人均十分振奮,一片叫好!

節目播出後經過很長時間仍迴響不斷,無數朋友相聚時,每談及此,無不感觸良多。咸認應將訪談面更加擴大並深入,應該讓書中的每位勇士都能一一再出江湖,透過縝密的口述歷史方式,讓從前的一切重演;要讓往昔嘗盡千萬艱辛,淌過無數斑斑血汗的煤業史蹟不被遺忘。也期望這個曾為台灣的經濟和工業帶來繁榮與富裕,現今已遭廢棄的基礎產業能換種方式再度發光發熱。即便時至今日,台灣的煤礦不再開挖,但可用文化遺產甚至文化資產的概念,令各處的煤礦廢墟得以重建復原,進而成為供後人憑弔和觀光遊憩的據點。

是以在許多礦業耆老、文史工作朋友及攝影界同好們的支持和鼓勵下,筆者決定延續公視「獨立特派員」猶未完成的尋訪初衷,以《礦工謳歌》這本由珍貴照片彙集成冊的攝影專輯做為基點,計畫更全面性地找出當年書中的男、女礦工,特別是居於弱勢、具原住民身分者,還有那群現在已經長大成人甚至步入中年的礦場小朋友。一一尋訪,用誠實的態度,專業的訪談方法,配合影音以製作「口述歷史」存證。畢竟書裡影像中的人、地、物,已不僅是文化財的一部分,更是全民的共同資產。

身為一個攝影者以及文史工作者,筆者不僅有責讓真實影像做為歷史的見證,更有責透過影中人的親口敘述,使情境再回到從前,讓事件一切重演,要令所有辛勤採擷來的史實成為一頁頁的文化資產。

穿梭礦區拚搏的女性身影

這是一件非常奇妙的「偶然」!

二○一七年,前作《礦工謳歌》緊鑼密鼓預備付梓前,在整理圖照時,有一套系列組合作品「歸途」:描述一位下工的女性礦工,艱辛地扛著一袋撿拾好的煤場棄物,踽踽穿越礦區鐵道小徑,緩緩踏上歸家之途……這套照片適好被前新平溪煤礦礦長,也是前瑞三安全監督、資深煤礦人周朝南看見,他驚喜地指著照片說:「這是我母親!」

乍聽其言,不禁令人萬分訝異!更覺因緣不可思議!

同年十二月,《礦工謳歌》出版,該組作於書裡圖片說明是如此描述:

許多女工在辛勞一天後,常會撿拾一些礦區裡的木材和煤炭,然後打成一大包回家。

看到她時,我正站在水泥橋上,遠遠地目迎著她的走來……那蹣跚的步履,踽踽地穿過星羅棋布的礦區鐵道,再逐步爬上這個小緩斜坡的水泥橋,然後慢行而下工寮間的街衢。這些當時的工寮,滄海桑田之間,現在則多改建成一棟棟的小商店。

我目送著她漸行漸遠的身影,悄悄消失於街的另一端。在那年頭,底層勞工的生活和際遇,總是社會在轉型變遷中的一個痛!

原擬配合公視報導煤業生態,計畫採訪周朝南礦長時,順便也為其母親做專訪。遺憾當天她恰好跟朋友遠遊,失之交臂,心想:「以後再來!」奈何就在二○一八年五月,驚聞她往生的噩耗!當下只覺萬分震驚、難過和不捨,後悔未及早把握機會,為她留下人間一遭的吉光片羽,讓她生平事蹟得以供後人追思懷念。但事後轉念,幸好,在她的青壯年代,有幸為她記錄了如人生縮影般辛勞身軀的影跡,也堪告慰於她!

周媽媽,本姓張,因冠夫姓,全名周張謹。一九二六年(時台灣為日治大正十五年)生。一九五一年,正值青春年華的她,嫁給了在猴硐瑞三當礦工的周爸爸。緣於夫唱婦隨傳統,也為幫補家計,認命的她跟著丈夫進坑做活!

撿拾,為了貼補家用

自來,台灣社會並沒有女人不得進入礦坑的禁忌,至少在一九六四年之前,猴硐瑞三煤礦的婦女為增加家庭收入,無視坑內難以預知的高度風險,搏命於暗黑悶熱的煤巷片道之間,即是明證!

「我的母親是個很勤奮的人。」周朝南說:「早年做礦工時,在坑裡,白天當二手做完工作,晚上如果要她加班,她就加班。」他補充道:「只要有錢賺,她就做。」

然而到了一九六四年,政府鑑於女工進坑安全堪慮,加上夫妻同坑一旦發生災變,恐孩子瞬間失去恃怙,反成為社會問題和負擔!基於人道理由,因此下令禁止女性礦工從事坑內工作。

政府的立意固然良善,但現實裡,坑底第一線礦工的收入較之坑外,其差異至少在四倍以上,對一個底層貧寒的家庭而言,少了份坑內優渥的收入,不啻是極大的打擊!

周朝南說:「民國五十三年(一九六四年)以後,母親坑裡不能做,只好在坑外『摒路尾』。」「摒路尾」是台語,摒piànn,是清理之意。所謂「摒路尾」就是在「捨石場」從事倒石碴的工作。他進一步說明:「摒路尾就是『摒石仔』,有『金』可以撿,有柴可以撿。」這句翻成大白話,意思就是:倒石碴時,周媽媽看到石碴裡有煤炭就撿起來,看到「改修」(支撐坑道施作)用壞掉的木柴也撿起來。「煤炭她就拿去燒,燒到變がら(音gara),がら就是熟炭(煤)。」簡言之,除了「摒石仔」掙一份工資,還趁便撿拾煤炭渣和木柴,另闢財源。