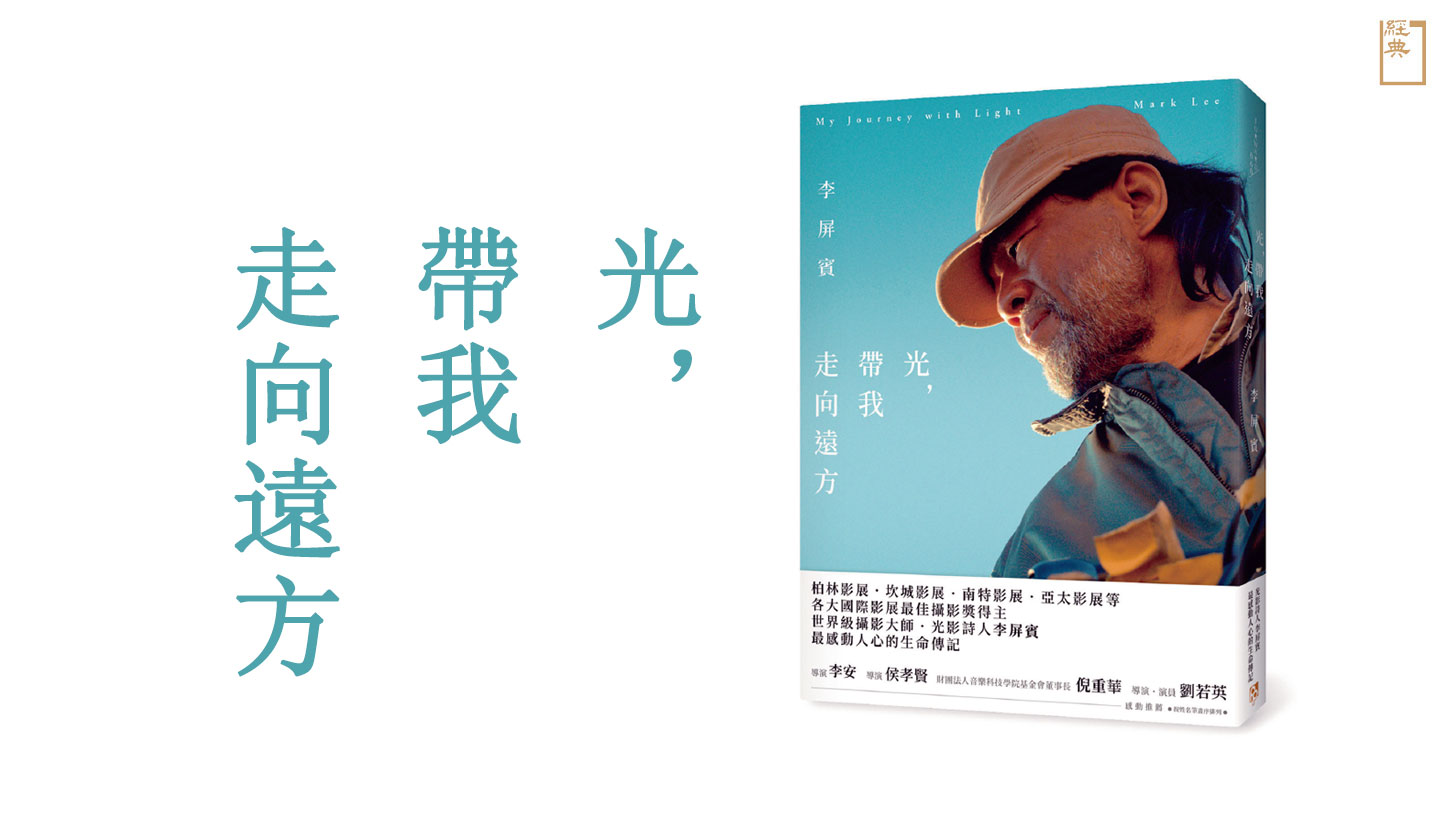

光,依然存在

光是所有藝術創作的泉源。光是一直在流動的,就像生命的時光一去不回。光讓我們想到時間流轉,想到生命易逝。只要一點點光,生命就有希望。

我的這一場乘著光影旅行的人生路,不知不覺進入回望的時刻。

一面還在繼續往前進行,一面又被某種力量逼著往回看。

前方的路不知還有多長,回望我這過去的四十五年,忽忽有一種「千巖萬轉路不定,迷花倚石忽已暝」的情懷在胸口湧動。

二○一六年,我接任第十八屆台北電影節主席,每年夏天必須停留在台北一個多月,於是有了時間和侯孝賢、倪重華等老友們相聚,當入酒三分,往事重提,微醺中撥開塵霧,就墜入了層層疊疊,縐褶從未熨平的往事。

「當大家都坐在飛馳的車上時,只有他一個人跟著車子,沿路欣賞著風景慢慢地走。結果走得最遠的反而是他。」 小野寫的,沒想到一晃快四十年。

那年我二十九歲,一九八三年,中影派為電影《竹劍少年》的攝影師。

我生而逢時,正好遇到台灣電影的天空起風並捲動的年代。

而當時在中影,我已當上攝影師,獨立拍攝了多部紀錄片,之外也拍了兩部來台灣拍攝的港片《飛刀,又見飛刀》、《武之湛》,而在中影的編制上我還是攝影助理,《竹劍少年》是中影第一次指派我做攝影師的電影,可見當時中影對技術人員素質的高度要求。

張毅導演籌備《竹劍少年》時找我做攝影師,但中影還是非常不放心,另指派了攝影指導,每一個鏡頭都要由指導確認後才能拍攝。

片子的場景是在綠島,我們一邊拍攝一邊勘景,有天拍攝結束,製片安排搭乘租來的小巴車去燈塔勘景,但各部門需要去的人太多,小巴塞滿人載不下了,攝影指導就對著我說:「阿賓,我去就可以了,你下車不用去了。」這時車上的同事都看著我,我心中想「我是攝影師啊!怎麼能叫我不去呢?」心中泛起一陣委屈,也覺得很丟人,攝影師被請下車。我愣了一下想說些什麼,事實上又能說些什麼呢?

那時也沒再多想就跳下車了。

反正綠島也不大,小巴飛馳而去,揚起的沙塵撒了我一身,小巴漸漸遠去,望著這一塵土彌漫濛混不清的小路,未來人生的路會不會也是如此?轉頭一看,旁邊是無盡的沙灘連著碧海藍天的景色,這個畫面太美了,心情一下子就好了起來!一個人快步往前走,想想攝影指導的安排也是對的,他有他的不得已,總不能讓整組人耗在那影響工作。想起小時候,在外和別人打架,母親總是先向對方道歉,說我的不是。沿途看海聽海,天寬地闊,沾了一點髒灰的心情,頓時被洗得乾乾淨淨。

後來在拍攝燈塔的塔頂時非常困難,塔內空間很窄,塔頂四周有一小走道,只夠一人走動,風呼呼地吹著,感覺隨時就會被風帶走;有一鏡頭攝影指導指示我,將攝影機架在燈塔頂端的護欄邊緣處,先拍塔內擦燈的演員,再往右快速攀搖,同時鏡頭推進(ZOOM IN)到遠處海邊,聚焦在一群扛著木劍的跑步少年,塔上空間太窄,我只能身懸塔外,拍攝這個鏡頭身體手臂的動作變換很大,有些高難度,而我一腳跨到塔外面,半個身體懸在空中,實在很難操控攝影機。當年攝影器材非常簡易,沒有穩定的油壓齒輪機頭,也沒有電動的鏡頭推拉控制設備,一切都靠攝影師的一雙手。我告訴自己,未經歷風險磨難,怎麼可能成功,沒有付出辛勞的收穫也不會甜美。何況上山下海、餐風露宿是攝影師的基本職責,若是這樣都不行,還談什麼理想未來,就趁早改行吧!

最後,我成功地完成了這個畫面,過了一關,從此信心也跟著提高了,心情從抱怨、不解,轉化成感謝攝影指導給我的磨練。

生活中處處都有啟示,有一晚上下著小雨,我們在一處山坡地裡拍攝,需要在傾斜長滿綠苔的岩石上架設攝影機,非常地困難,我試了幾次都架不穩,忽然發現岩石上有三個不等距的小洞,勉強可以架設三腳架,沒想到大自然所賜予無用之用的小洞,竟在當下起了關鍵性的作用。

滴水穿石,在堅硬的岩石上要穿鑿出三個小洞,需要多長的時間以及多少水滴?而那三個小洞,又剛剛好能夠在對的時刻,遇到一個需要它的人?

我當時有一個浪漫的想法,它在這山坡上等了我上百年,我們終於相遇。因我用了它,更確立了它存在的價值,我因它而明白了存在的意義。

那時我一心一意只想把電影拍好,用盡心思和力氣也祈求運氣。我很明白,萬一這電影拍失敗了,肯定被打回去繼續當助理,最壞的結果就是再等幾年,訓練好自己,等下一次的機會。回想起來,綠島那段海天一色的路程,當真既浪漫美麗又滿腹辛酸,而即便辛酸,對於大自然的呼喚,我仍然無法視而不見。那彷彿就是我後來人生的預演,某種命運的伏筆。

從此以後,我就一直是那個爬上燈塔頂端,站在懸崖邊緣,迎風而立的冒險者。最初是沒選擇,後來則是自己放棄了選擇。

站在邊緣是要提醒自己,只能往前走無路可退。

站在邊緣,是為了不掉下去。

我的人生劇本一直是一個人,走了很遠也很久;中影的十二年,從一個矇矇少年應時際會,參與了台灣新電影的初創行列。最早的《竹劍少年》、《單車與我》、《黑皮與白牙》、《策馬入林》、《稻草人》、《童年往事》、《戀戀風塵》的十一年只算熱身。

接著命運安排我去了香港,從零開始接受現實的挑戰與磨練,之後來自異國的邀約接連不斷,除了香港,我頻頻飛到越南、泰國、日本、法國、美國、加拿大、尼泊爾等地工作,甚至走進中國大陸的長江、西藏和可可西里無人區與內蒙古零下四十度的大興安嶺。年復一年飛到不同的地區國家,與不同文化的導演合作,如許鞍華、張艾嘉、田壯壯、王家衛、陳英雄、行定勳、姜文、吉爾布都、是枝裕和、宗薩欽哲仁波切……在世界各大影展中,從不同的人手中接過獎盃,最後回到台北接下台北電影節主席,讓當時幾乎停辦一年的電影節如期舉辦至今,又從李安導演手上接任二○二二年金馬獎執委會主席。

「李屏賓以一個人的力量,影響了台灣電影用光的觀念。」攝影前輩、我的老師林鴻鐘有一次在接受訪問時,說了這句溢美的話。

其實我沒有那麼大的能力,也沒有這麼大的理想,我只是比其他人更早、更大膽地嘗試用不同的光影。在我的電影畫面裡,我只希望光影能說話、影像能動人、畫面能傳達如文字的魅力,我依然是那個站在塔頂邊緣的攝影師。

這些年我最渴望的事,從來都是回家。

台北的老房子一直都在。我有兩個家,一個在洛杉磯,有妻子和兒女;一個在台北,是母親一直住的地方。這裡有恆久不散的母親的氣味,也放著我半生收藏的書畫器物,但因為我的工作是電影攝影師,無論哪個家,我也只能來來去去,大部分的時間,我都在不同的電影裡,在一個又一個不同城市中漂移,總是讓我離家越來越遠。

從小我住台北,家在鳳山相隔三百多公里,那時對小小的我來看,就是天與地的距離,每年只有寒暑假可以回家。當時沒錢買火車票,每次回家都是清晨四點多,天矇亮由木柵走到台北火車站,當晚睡在火車站前的圓噴水池旁,第二天清晨買一張五毛錢的月台票進站,每次都是搭乘早上四點多的慢車去高雄,一路躲藏查票員,晃晃蕩蕩十幾個小時,再轉火車去鳳山火車站。若是一切順利,出站後再走一個小時的路回家,你說回家容易嗎?服役海軍三年,一半時間在外島,一半時間在海上,在中影的十二年裡,有一大半的時間是與母親和家人住在一起,一半的時間是在外景地,最後兩年我結婚有了自己的家;後因工作去了香港,我的家也搬了過去,陌生的城市,聽不懂的語言,人生一切重新開始,香港十一年後,為了即將上學的孩子,又一次遷移到更遠的洛杉磯,人生面臨再一次地從頭開始,從這時開始我飛向不同的國家工作。在我內心深處,我是一個時時刻刻都想回家的人,但我一生熱愛的電影工作,卻是一個讓我回不了家的行業,像一個帶著我天涯海角去漂泊的情人,收穫光影與回憶的同時,也收穫孤獨與痛苦,不是只有忠孝難兩全,人生的任何事情都很難兩全。

光陰快逝如流水,四十多年來,我就在兩個家與拍攝地之間游牧,隨著電影的牧草而漂泊。我在所有找我合作的電影合約中,我都要求往返要經過台北,藉此可以探望母親;我思念家人,工作一結束先看望母親,然後全力狂奔回我的家,每每與家人相聚一陣子之後,又總會有新的工作召喚,內心老是掙扎去還是不去。事實上也沒有選擇,縱使想留在溫暖的家,最終還是要面對對家的責任,只能繼續上路。

我的人生,簡單來說,就是從一部電影到另一部電影,從清晨的微光到黑暗中仍然存在的光。

無法抵達的地方

很長的一段歲月,我總是從野地歸來。電影把我帶到了我想像之外,無法抵達的天涯海角。

我跟著《夏天的滋味》來到越南。

《一位陌生女人的來信》讓我找尋四十年代老北京的繁華樣貌。

《今生,緣未了》帶我深入新墨西哥州的沙漠。

因為《春之雪》,讓我有機會拍攝三島由紀夫的文學遺著,《空氣人形》讓我與是枝裕和導演成為好友。

《印象雷諾瓦》引領我重回十九世紀,再次仰望法國印象派的浪漫色彩。

《七十七天》,我們進駐羌塘無人區,呼吸著五千公尺高原上的空氣,睡了兩個月的帳篷。

《長江圖》,逆長江而上,航程超過五千六百公里,在搖搖晃晃的冰冷船上住了兩個月。

《莫爾道嘎》,在零下二十度到四十七度的內蒙古大興安嶺,在原始森林的山巔吹著風雪蕭蕭的北風。

法國、加拿大、北京,西藏、新疆、澳洲、尼泊爾、內蒙古……只要能吸引我拍的電影,地球邊緣我都願意去。

當然我也曾享受過,住過六星級飯店,一頓早餐就要價台幣一千多元,製片特別告訴我錢都付了,一定要去吃啊!但這對我毫無吸引力,我寧願在房間喝杯熱茶,也不願下樓去吃那豐盛的早餐。就連在西藏的無人區,我也住了兩個多月的帳篷,接受那冰冷的清晨、半生熟的飯菜、高海拔的暈眩,那裡就是沒有汙染的桃花源可可西里。

在中影和香港時我已經認知到,只要跟著電影移動,我的世界就可以無限放大。但攝影師這一行是被動的,被動地等人來找你,我無法憑靠自己進入任何地方。

三十歲不到我就希望和不同導演合作,嘗試不同風格的電影,六十歲以後依然不改其志,而能夠讓我心動的,永遠是那些沒有去過的地方、沒有見識過的風景、沒有聽過的故事、沒有人煙的山林,還有懷著夢想闖蕩江湖的新導演。

那絕非是一種旅行者放飛自我去體驗的心緒,反而是一種長時間把自己聚縮在壓力、痛苦以及孤獨之中的工作。但我並沒有耽溺其中,在這種美麗的暗色中,反而慶幸每部影片、每個畫面,都留下了可以說到天明的回憶。