在莫三比克結束定點的義診與發放,座車緩緩駛離村莊。孩童們不捨得我們即將要離去,一窩蜂追了上來,跟著車子跑了好長一段距離。他們飛快的腳步,天真的身影,彷彿歷歷在前,但仔細回想,時間竟已經過去整整兩年。

二○二○年初開始的新冠病毒(COVID-19)疫情全球大流行,改變了人們跨國實質交流的機會,發生在前一年的莫三比克之行,成為我在疫情前的最後一次海外義診。

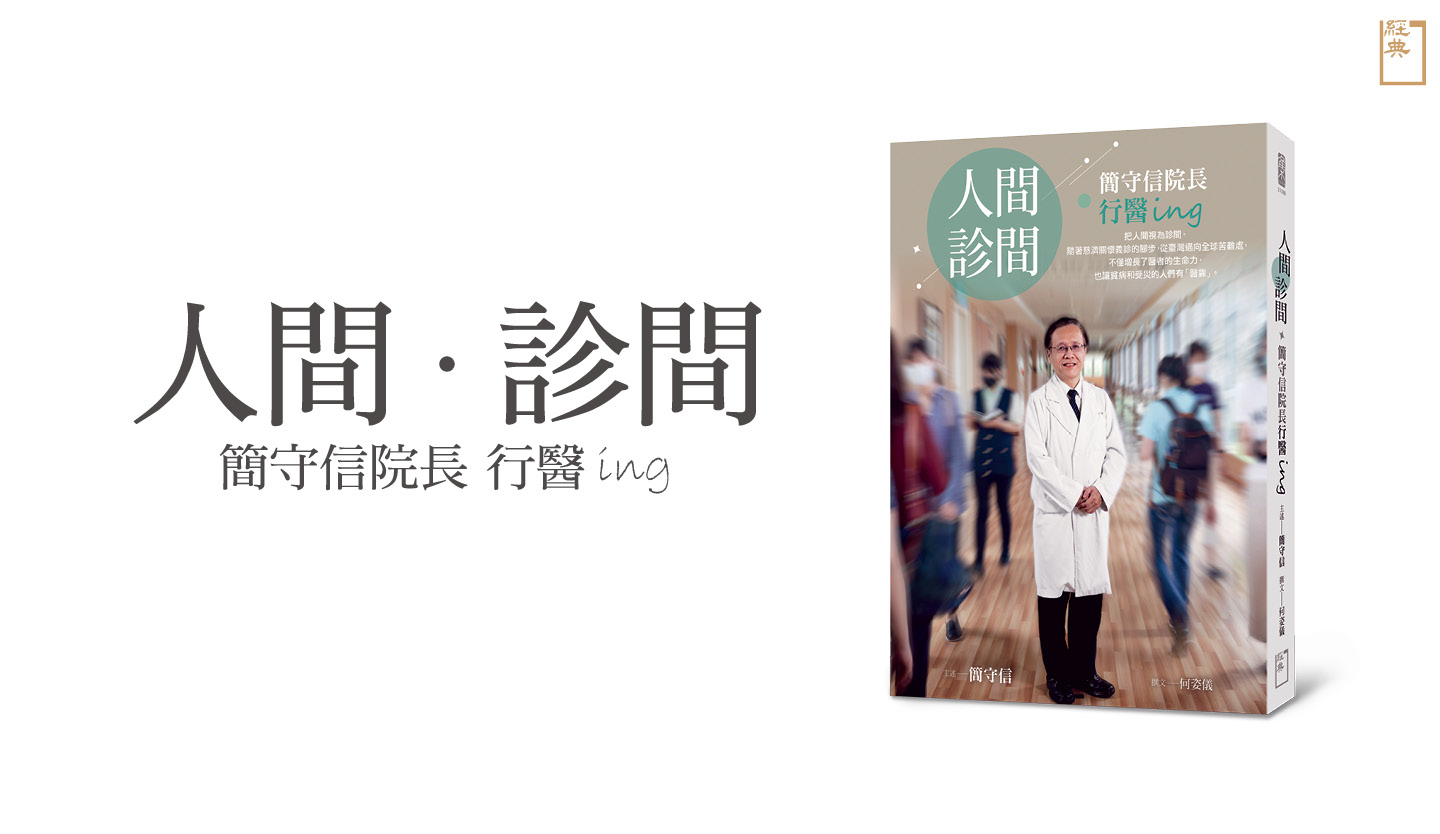

然而隨著時間流去,跨國醫療的重重影像非但沒有消逝,記憶還不斷發酵、滋長。自一九九七年初次跨國參與菲律賓慈濟義診至今,曾經走過的每一個地方,那些故事、那些人,都成為心中永遠的牽掛,造就了這本書從發想到付諸實現的契機。

永難忘懷的,還有當地小朋友不解我為何阻止他吃泥巴水的回眸,有病患因為醫療資源的缺乏而從輕症演變成肢體扭曲、雙眼失明的形影,更有在巴基斯坦的滔滔河畔,母親抱著幼兒望向地震後的傷心大地,不知未來在何方的落寞背影……。

因為慈濟帶來的醫療、物資和關懷,而改變了生命最跌宕低迴時的心情。儘管跨國義診受到疫情影響,但未曾改變的是慈濟人克服疫情,關心居民與當地社會的行動。

在海外義診機緣變得彌足珍貴的此時,更深刻體會到,若沒有機會親身看到這些孩童與病人,地球村的概念是不存在的。

唯有真正的牽起彼此的手、觸摸那些創痛的傷口,才能產生真實的連結,而這個連結是人與人之間、人與社會之間,人存在於地球上最重要的動力,絕非數據、目標管理可以取代。

親身走到每個需要的地方,往往能發現出發前想像不到的問題和機會,在各方因緣會合下,即使在迷霧中也能找出方向,建立起適合當地的最佳模式。

彷彿已是山窮水盡,卻能在後來見證他們生命力的改變,因為在關鍵時刻有人為他們帶來了希望,陪伴他們跨越,因此「行到水窮處」,後來便能「坐看雲起時」。

「月有陰晴圓缺,人有悲歡離合,此事古難全,但願人長久,千里共嬋娟。」蘇東坡在將近千年前就寫出人們心中共同的願望,而今因為人醫會,我們更願能「千里共慈濟」,無論相隔多遠,都能將同一分誠摯之愛,送往需要醫療的地方。

這分用心不只一個人、少數人,全球有上萬名人醫會醫師,懷抱著同一分心願而投入,一棒接一棒,讓需要醫療的地方、讓受苦的人們有「醫靠」,用長情弭平世間的種種無情,這是醫療積極而動人的一面,這本書留下的不是我個人的醫療足跡,而是我追隨全球慈濟人醫與志工們的歷史印記。

陋室中的生活智慧

大林慈院啟業義診第一天,救護車就送來了一位老婆婆,因長年慢性病纏身,腳部潰爛的傷口爬滿了蠕動的蛆,令人印象深刻。

當時台灣實施全民健保已超過五年,醫療水平也已相當先進,然而雲嘉青壯人口外移,老人、弱勢族群就醫困難,上人選擇在醫療資源末段班的嘉北地區蓋醫院,就是為了實現醫療普遍化的理想,急診送來的第一位病人,就更提醒著我們,這裡是台灣最老、最貧窮的地區之一,要用心將醫療送到病人走不出來的地方。

醫院啟業後幾年,同仁與社區志工及人醫會結合,深入困難的家庭往診,體會到有時病人走不出來,不是因為距離遙遠,而是有著讓人想像不到的困境。

一個秋日的早晨,我們來到距離醫院四、五十公里外的雲林農村,三合院前埕鋪滿了金色乾草,景象不輸梵谷筆下的麥田,若不是一旁有人介紹,一時間還不易發現乾草的基部是一球球的雪白大蒜,這是每年產季的特殊場景。

雲林不但稻米生產量位居全台之首,也是台灣最大的蒜頭產地,農民日出而作,日落而息,過著辛勤勞作的簡樸生活。

我們要探訪的吳先生,就住在三合院旁的矮房裡,事前透過志工的提報資料得知他的背景:獨居、脊髓損傷、臥床,時間已長達將近四十年,由於下肢皮膚嚴重潰爛,慈濟訪視志工尋求人醫會的醫療關懷。

幾個關鍵字就足以令人不捨與憂慮,然而踏進家門,他卻給每一個到訪的醫護人員帶來震撼心靈的生命教育。

小小陋室,整潔寧靜,沒有異味;長年臥床,沒有褥瘡,還能自理日常所需;下肢皮膚潰爛,他用紗罩覆蓋,兼具通風又可以避免蒼蠅沾附。床旁放著幾支竹竿,他能用來開關電視機,將垃圾、尿布撐到窗邊的垃圾袋裡。

最重要的是,他臉上的笑容親切又自然,不被命運擊垮的生命力,令人由衷佩服。

醫師提著醫藥包走入病家治病,在古早社會並不陌生,但隨著醫療型態轉變,這種場景早已不復見。當時的台灣並沒有所謂的居家長照服務,但同仁們願意利用休假時走出醫院,化不尋常為尋常。

走出醫院,才看見白色巨塔以外的風景,從病人的居家環境和家庭互動中,體會人生百態,也常能發現病痛的真正根源,那是在診間與開刀房裡無法了解的人間實相。有時,我們也在病人身上學到了難以想像的生活智慧。

人情味,古早味

吳先生年輕時曾是農會倉儲搬運工,二十六歲那年,被堆高塌落的稻穀壓傷,胸腰椎骨折導致下半身癱瘓,腰部無法直立,他也無法坐上輪椅,臥床直到七十多歲。

照護傷口對醫護人員來說算是輕而易舉,但走進他小房間,我們卻像來到生活小學堂,由他教授了一堂課。他的床旁整齊排列各種工具:一口小瓦斯爐,用來烹煮親戚為他準備的食材;一座小水槽,他可以自行洗臉刷牙、清洗鍋碗瓢盆,洗完的衣服還能用竹竿撐出窗外晾晒。

儘管失去了許多,他卻能從身體的障礙中,摸索出一套自我照護的方式,將僅有的功能發揮到極致;而醫療和慈善的補強,則讓他的生活品質更提升。

有時,同仁教他吹陶笛,他的房間彈跳出輕盈樂音;有時,同仁的孩子為他唱歌、畫畫,房間裡充滿笑語;當他感冒引發肺炎時,同仁自發性出動,將他送去住院。

充滿人情味的互動,往來在醫院和案家之間,醫師和志工們與他有著不只是醫病關係的情誼,那更像是古早的人情味。

可貴的是,親戚、鄰居數十年如一日的照顧,一日的農忙過後,他們會來找他串門聊天,幫他備米、買油、倒垃圾,彼此關係很溫馨。

看見這樣樂觀的生命力,不怨不尤,還能自立生活,反而能讓我們從煩惱中抽離。往診並不是單向的付出,往往學習到更多,重新獲得心靈的感動。

社會變遷,醫療環境改變,我們有可能在不知不覺中,離棄了那些真正需要醫療的人。在吳先生家,我看到的是那分不棄的精神,幫我們重新擦拭醫療的本懷。

在高速運轉的忙碌中,生活也需要按下「Reset」功能,如同電腦重開機,將糾葛的錯誤清理掉,運算會更順暢。走出醫院就有這樣的功能。

現代醫療工作忙碌,壓力緊繃,沉重的制度有時會令年輕醫師感到灰心。但若只是待在診間,醫師很容易只看到傷口,而看不到傷痕、傷痕背後的人,走出醫院,開闊的不只是視野,也能得到許多提醒,理解傷口背後的全貌。

病人為何反覆感染入院?為何相信偏方而導致更嚴重的感染,甚至面臨截肢的命運?回到診間,遇到下一個病人的傷口,我們會更理解背後的故事。

當我們能多花一點時間與病人互動,讓病人感受到我們的理解,讓他們建立信心,就能得到更好的醫囑遵從性,達到更好的治癒效果。

走出去才能看到社會,而醫療是絕對不能與社會脫節的。

直立行走的代價

脊椎是上半身的重要支柱,承擔身體大部分重量,它是由三十三塊骨頭所組成,另一個重要功能,就是保護脊髓。

脊髓是腦部延伸出來的中樞神經系統,負責協調軀幹和四肢的運動和感覺,多數的脊髓損傷是外在的創傷所造成,損傷部位愈高、受傷程度愈重,對運動、感覺與日常功能的損害愈大,透過復健,有機會修復一部分的神經和功能。

人與人之間硬碰硬,常常都會造成傷害,身體結構很清楚這個道理,所以骨頭與骨頭的交接處會有結締組織、軟骨做緩衝,每一塊椎骨之間也有椎間盤的構造。

像果凍般具有彈性的椎間盤,有吸震緩衝的功能,能分散脊椎的壓力,但也可能因為長期姿勢不良或施力不當而病變,椎間盤突出後刺激局部神經,就會造成疼痛與麻痹感。我們很少聽到胸椎痛,但卻常常腰椎疼痛,因為脊椎中,腰椎的負擔最大。

假設直立站姿的脊椎受力是100%,人在平躺時,腰椎受力約為25%;上身端坐時,腰椎負荷增加至140%;而坐姿上身前傾二十度時,腰椎負擔會增加至185%。若又彎腰提取物品,承受的壓力就更可觀了。

坐姿的腰椎負荷比站姿還大,因此久坐一族務必注意坐姿,頭頸自然挺直,椅子坐好坐滿,腰背要用靠墊分散壓力,更要定時起身活動;鍛鍊強健的腰部核心肌肉群,則是平時最好的護腰。

直立行走是人類最重要的功能,但脊椎也因此承受著巨大壓力,椎間盤從二十歲左右就會開始老化,不良坐姿長久不動,更容易發生早發性脊椎退化,所以良好的姿勢是從小就必須養成的習慣。