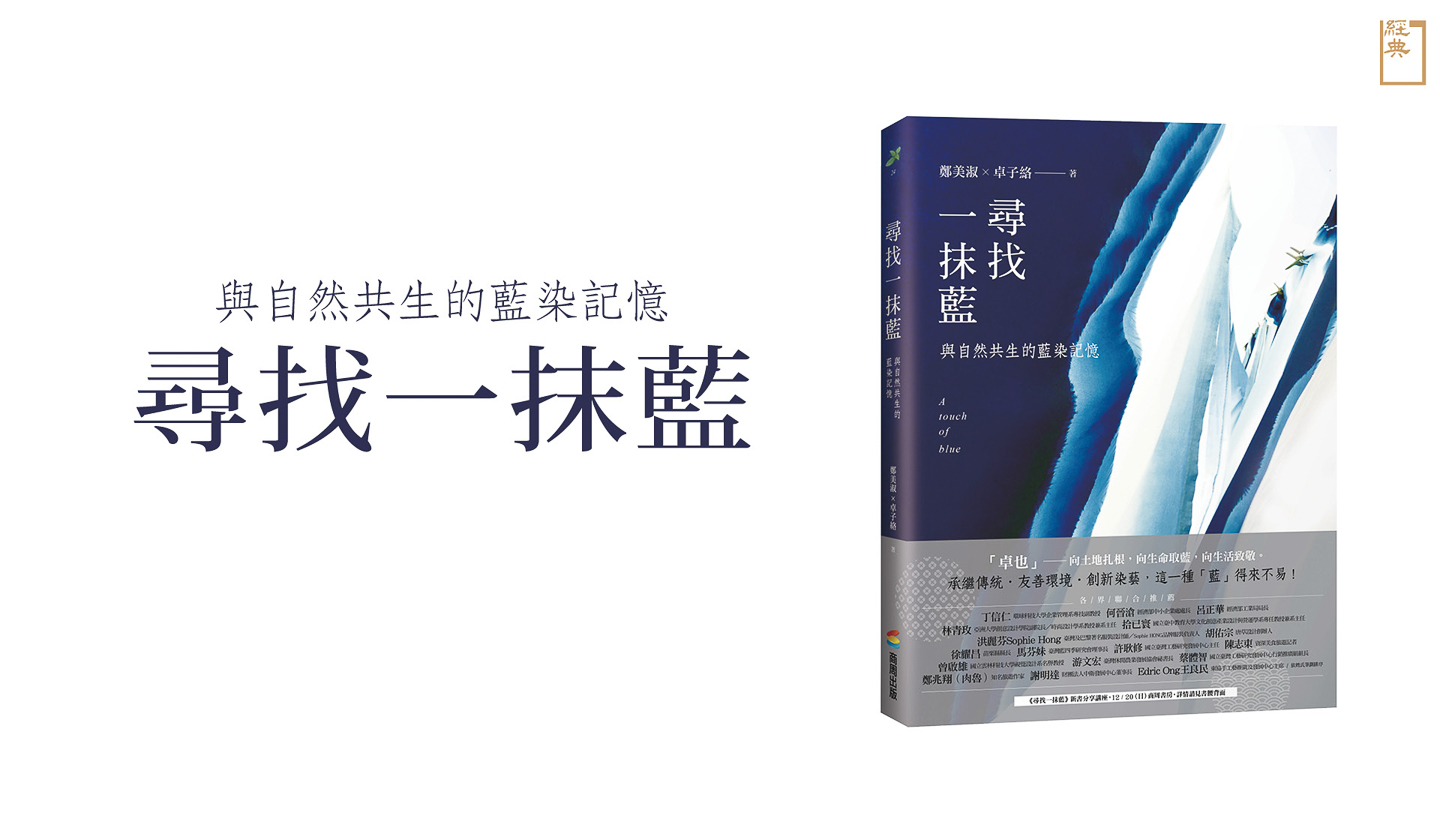

只為一抹藍

常有許多人好奇地問:「為何你們會選擇從事這樣冷僻、繁瑣而又吃力不討好的藍染產業?甚至還能如此堅持、義無反顧?」

我也常常思考:為何自己和從事天然染色夥伴們對植物染色具有這般癡狂、執著的態度?

在從事染色過程中,面對存在天然植物中的許多未知因素所產生的挫敗和不解,卻仍能堅持初心、永不放棄?

在種植藍草、製作天然染料、反覆著染色,以及藍染布後製等既繁瑣又吃力的工作時,把自己弄得全身痠痛、貼滿膏藥,至今卻依然打死不退?

以我個人為例,或許是在成長過程中許多未被滿足的未知而使然吧?

猶記得小時候嘉義鄉下老家後面的田園,鄰居農夫在到處是水稻田的園中,種了一畝水梔子,每到黃昏飄來陣陣暗香,教人陶醉。

好奇著問大人:「那是什麼?為什麼那家人不跟大家一樣種水稻、黃麻、甘蔗……?」

大人總是隨意地回說:「那是梔子,聽說種來外銷做染料的。」

不久後,那片梔子園也被砍光而改建了房子,徒留餘香在那鄉野田間和記憶深處。

及長,進入農專就讀,主修的專業科目就是農藝學,農藝作物分類中就有染料作物。

如:山藍、蓼藍、梔子。

除了簡單的名詞解釋,老師並沒有多做說明,因為這些植物都是早就不存在的經濟作物;大學課程的農藝學這一章也被這樣一語帶過。

經過約十年,自己當了老師、也教了這門課。

雖然學著老師那樣輕輕跳過,但心裡總覺得有那麼一點遺憾和愧疚,心想:怎能讓那一抹暗香似有若無地殘存於鼻間、讓那一抹藍飄飄忽忽地殘留在腦海深處?

篳路藍縷台灣藍

一、種藍在霧鄉

苗栗縣三義鄉長年多霧潮溼的氣候條件,非常適合山藍的生長。但種植藍草、生產藍靛的過程並非一帆風順,宛如當初先民屯墾的情景一般,還真是一部用青春與汗水交織出來的血淚史呀!

◎種藍的準備工作

大約十年多前,一行人跑到石碇山上,在藍染同好、同學的山裡採集些許大菁枝條,第一批就扦插在園區農場的瓜棚下,卻長得出乎意料之外的好。

二○○七年,採藍季節一到,我們興致勃勃地呼朋引伴來幫忙採藍,並依照台灣工藝研究所馬老師所指導的方法,製作了第一批藍靛;雖然數量不多,但彌足珍貴。

嘗到甜頭之後,我們馬上向附近鄰居黃先生租了兩塊各約兩分多的農地,準備大刀闊斧地種植藍草。

那年冬天,自己收了扦插苗,培養土袋直接打平就成功地育了苗。

栽植大菁的準備工作如前所述,選擇陰涼潮溼、中低海拔的背陽山坡地(最好是溪谷旁),整地、有機肥料打基肥、作畦,然後架設80-90%遮蔭網,避免陽光直射。

◎繁殖山藍——扦插

我們通常在採藍後、準備浸泡時,先挑出比較粗壯的藍莖留下來當扦插苗。取莖的中段、飽滿肥厚的兩節當扦插苗,下段在節下方○‧五至一公分左右以利刃斜剪,扦插入鬆軟的介質中(沙土、泥炭土……。),約兩至三個禮拜就可發根,一至兩個月後可移植本田。

我們也嘗試用先端苗繁殖,只要一、兩節先端苗去除部分葉子後,扦插入泥炭土中,一樣可以得到好的藍苗。

有趣的是,以先端苗繁殖較快但不分枝,而以中間苗扦插雖然較慢,但可以有二至三本分枝。

特別要注意的是,不管中段或先端苗扦插,扦插的季節絕對關係著存活率。以三義山上為例,春末夏初(五月底至七月初)採藍時取苗扦插很少可以成功,冬天(十一至十二月)採藍時取苗扦插存活率就相當高。尤其在冬季多霧潮溼的三義山上,採藍時順便取下扦插條,不育苗、直接扦插入土中,照樣可以活得非常好。或者留比較長的枝條在母株上,待春暖花開的二、三月天,在霧茫茫、布滿溼氣的三義山區取苗扦插,成活的機率還是相當高的。

扦插後大約二至三週可發根,待一~兩個月幼苗旺盛後,即可擇「黃道吉日」(就是霧很濃、沒有陽光的天氣)移植至架設好遮蔭網的本田種植。每個畦面種兩行,採三角種植,株距約三十公分。種植好之後,要立即澆灌水。

◎山藍的田間管理

山藍的栽培是很粗放簡單的,依照它需要的生長條件:溫暖潮溼、避免陽光直射、土壤肥沃,即可長得快又壯。

三義山區的氣候幾乎長年多霧潮溼,加上有遮蔭栽培,尤其是種在鄰近溪邊藍田的,除了育苗期及剛剛定植的苗木外,幾乎不用灌溉設備。不過,栽植在比較高燥處的藍田,在乾旱的季節仍須倚靠人工的水分供應。二○一八年,我們利用染工坊藍染過程洗滌布料的回收水,加以過濾,拿來澆灌,確實做好循環經濟、友善土地的栽培方式。

二○一六年夏天,在我的新書《又見一抹藍》出版時,特別贈與雙潭村社區管理委員會徐振芳老理事長分享,擁有雙潭村裡好大一片平地的老先生終於首肯,很放心開心地把將近一甲的農地租給我們。下半年,我們請來搭棚架的專業班底,搭好棚架,種下更多藍草,讓藍草生產產業往前邁進一大步。

山藍的藍色素主要分布於葉面,所以,葉肥(氮肥)的供應是非常必要的。但為了延長採收的年限(根據前人經驗,一般栽培三至五年就得更新),我們不施化學肥料,每次割完藍草後馬上肥培、撒上有機肥料(一公頃約三千至五千公斤),並進行培土,提供藍草足夠的營養,可延長採收年限。

二、採藍晨露未乾時

根據《台灣縣志》記載:「取藍草條并葉以石灰水浸久,取其下凝者為澱以染。」這就是老祖宗採藍製作藍靛來當藍染料的過程——

「採菁」:趁著早晨露水未乾之前,採收大菁。

「浸泡」:將採回的大菁浸泡在清水中,使顏色滲出。

「打藍」:加入石灰並且不停攪拌,打入空氣使藍色素與鈣離子結合、加速沉澱。

製作藍靛的第一個步驟就是「採藍」。古書上記載,採藍要趁晨露未乾時。在採藍的季節,要一大早下田採收,並盡快處理,以免太陽出來後使生葉萎凋,影響色素含量。

每年藍草植物在開花前、葉子充分成熟時,生葉中蘊含水溶性原靛素即可「採藍」。要判斷是否到了採收期,可以摘取一片成熟生葉,在掌心中用力搓揉出汁液,待汁液接觸空氣後會氧化成藍色。

根據前人記載,大菁在栽種後第二年便可開始收成,每年至少可收穫兩期,第一次在五月底至六、七月間,第二次在十至十二月間。

採藍季節一年大約有四至五個月,也就是說,這四、五個月裡頭,每三到五天必須動用到染工坊的所有員工下田採收;而古人又說採藍要在「晨露未乾時」,所以一大早要把這些年輕人挖起床下田幹活,其實是一大苦事!

這期間又參訪了日本德島的新居藍師自己改良的採收機,下定決心要解決人力採收的問題,幾經波折,終於得到農藝博士謝瑞裕學弟推薦利用採茶機,幾經改良、測試,終於派上用場了!現在只要三位農夫下田,就可以代替二、三十人的手工採收,又快又好。

採茶機經農機廠師傅改良後,比一般採茶機可採收的長度更長(約十五公分),兩位同仁一人一邊提著走在畦溝,第三位農夫同仁負責收袋,大約來回三次可割取五十公分左右的藍草,又快又整齊。

藍草直接入袋收集後,很快可由貨車載回浸泡池浸泡,縮短採藍後擱置時間,避免色素分解。採收的同時也將藍枝條切斷,增加藍色素釋出速度,縮短浸泡時間。

其實,這時候採的藍草也是可以「直接染色」,也就是將生葉汁液直接搓揉於布上,或取其浸泡液,或打碎汁液直接浸染——生葉染,甚至將生葉直接搥染於棉布上,氧化後轉成淺藍、偏綠的生葉敲染效果。

但藍草生葉中水溶性的藍色素是不安定的,而且色素含量很少,因此,老祖宗們經過漫長的演化、進步,漸漸地發展到「間接染色」技術,加工濃縮氧化製成高濃度的「藍靛」,然後藉由「建藍」的過程還原,再進行「藍染」。

藍草的色素是在葉子,剛開始種藍草時,每次採收量不多,了不起一、兩百公斤,那時很聽話,在運回園區後,得一一摘除較老而粗壯的莖,留下葉子,如同照片上大批人馬——員工、朋友、左右鄰居,還有研習老師……,如菜市場挑菜般一樣挑摘藍莖葉。

近幾年,種植面積增加,採藍季時,每二至三天就要收割一次,一次出動大批人馬,每次收量六、七百公斤,已經沒有心力去挑撿葉子了,頂多在水洗時順便挑掉老而粗的枝條,直接水洗浸泡,因為愈快下水浸泡愈好!