二○二○年延期的白沙屯媽祖進香,因應新型冠狀病毒疫情再起,一位信眾在「不群聚」的全民防疫觀念下,於自己的家中,藉由現場直播,將螢幕擺置在跑步機旁,對應畫面裡的媽祖神轎,跑步機調整適當的健行速度,亦步亦趨的,看著媽祖神轎走到了哪、在哪裡停駕、又到了哪駐駕,徒步的意義並沒有改變,以「平行空間」的概念,仍是誠心地當個跟隨著媽祖的香燈腳。

乍似突破傳統框架,卻是每一位信眾「用這個時代裡自己的方式」來面對信仰。顯透出許多別與以往的信仰意涵,逐步形成一種「新的傳統」。

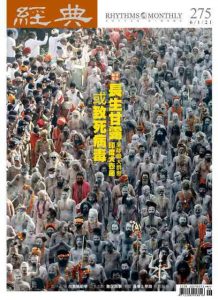

林小姐、女神、媽祖婆、天后、聖母

媽祖,也不再只是「天這麼黑、風這麼大,爸爸捕魚去,為什麼還不回家」的單薄形象。早期國立編譯館出版國民小學國語課本裡的課文,念誦起來字正腔圓的,從「林默」一句一句的擔心裡,看到天候不穩,仍要為了生存,冒險出海捕魚的父親,在講究「孝」的第一人稱視角濃縮成篇,成為媽祖信仰中海神性質的基礎認識。

隨著台灣歷史的進程,先民渡海移墾,對海(特別是台灣海峽,有「黑水溝」之稱)的認知,是波詭雲譎、凶險茫渺、深不可測,位於海的彼端卻是離開原鄉、遠赴他鄉發展的一線生機,這樣既冒險犯難,又渴求另闢一番天地、能夠穩定生存的心態,投射在原鄉神祇,是一小尊媽祖乘坐於船艙內,或是身掛媽祖香火袋,福難共渡、休戚與共,祈佑風平浪靜。加之,清代官方的封誥宣揚,使得庶民信仰的海神由原先的「玄天上帝」逐漸轉換為「媽祖」。

之後移墾的落地生根,「海」是台灣的屏障與阻隔,從「開放」到「禁令」,生活與海的相距愈遠,媽祖除了是漁業守護神外,「海神」隨拓墾土地轉往陸上定居,小至家宅、大至廟宇,眾多而普遍地在台灣各地經過歷史甘苦,讓媽祖發展出不同的在地性格。

無論是冠以地名稱之,譬如北港媽祖、關渡媽祖、大甲媽祖、白沙屯媽祖等,或是冠以特殊處來稱呼,譬如嘉義朴子配天宮的媽祖是雕刻於一棵樸樹上,因此也有「不動媽祖」之稱。愈是定位在地,信仰圈愈是擴及全台,組成的團體網絡,不再侷限傳統由爐下弟子組成的「神明會」,進一步由全台各地信眾組織「聯誼會」,彼此橫向串聯,匯聚地方能量,大多著力慈善公益、參與宗教盛事。

也因為媽祖信仰的普遍,政治大學華人宗教研究中心研究專員洪瑩發說:「每個人的生命,似乎都能連結專屬自己的『媽祖經驗』。」不僅是信徒談及媽祖的「婆」形象,媽祖的親民,就像自家,或是鄰里間熱心助人的長輩,時不時可以看見祂的身影。各地的媽祖傳說,如茅港尾媽祖為民禁錮百年、第二次世界大戰時媽祖幫民眾擋炸彈等,一再與台灣「共渡」苦難,甚至是形成一種生活型態,近年來,「媽祖」指稱的挪用,如媽祖婆,形容熱心在地的女性;也如女神、天后等,讚譽當代優秀女性在專業上的稱霸。洪瑩發認為:「媽祖信仰不是信神,或是不信神的問題,而是自然而然地成為台灣人生活中一個重要的部分。」

「母姐信仰圈」到「囝仔信仰圈」

工地主任作家林立青笑說,每年到「三月瘋媽祖」,底下的工人紛紛「罷工」,連免費的勞工安全講座都不去,雖然身為基督徒,卻因此好奇台灣的媽祖信仰,長年觀察下來,他進一步分析,相較於形象面目多樣,或者「功能性」明確的男神,女神信仰,如母娘、王爺夫人、夫人媽、順天聖母等,對於女性來說,無論是配偶、單身,或是一心追求佛道,還是經過生死難卜的孕產等,對映社會加諸女性身上的種種期待,女神信仰始終保持著「感同身受」的存在——同為女性,一樣走過成為女性的必經——難以啟齒、不足為男人道的,在男女確實有「別」的情況下,女神信仰承擔了這等祈願傾訴。

也有不少人將在萬家香火中的「觀世音菩薩」,與「媽祖」進行比較,就連傳說故事也緊密牽連著,有「媽祖是觀世音菩薩的一滴血轉世」、「觀世音菩薩是媽祖的老師」等故事,慈濟大學宗教與人文研究所教授林美容研究專文中也提出,觀世音菩薩的「觀」與「音」,化作媽祖的護法將軍「千里眼」、「順風耳」,骨血師徒的一脈相傳,以及強調尋聲救苦的作為象徵,在媽祖廟宇中大都供奉有觀世音菩薩等,林立青說:「二者可視為台灣民間信仰裡,佛、道的代表神祇,同時也是一體兩面,出世與入世、超我與自我。」

正因為「入世」,在心靈的超脫悟然境界之前,芸芸眾生面對柴米油鹽醬醋茶的實事求是,能夠全面涵蓋、多功能,以及能夠跨越地域、性別、世代與族群,在「什麼也能求」與「母性需求」的複合心理投射下,彷彿是家中廚房內,有那麼一位執掌著鍋碗瓢盆,永遠都知道什麼東西放在哪裡的女性,晚歸的孩子餓了,隨時就能料理幾道孩子喜歡的菜餚,與一鍋暖胃的湯,媽祖的形象儼然成為這樣的一位母親,甚至是「惜花連盆、惜子連孫」的阿嬤——又有年歲累積的智慧,在家中也具有一定領導及話語權的古董級長者。

於是放諸撒嬌、耍賴、討價還價等情緒,成為「媽祖的囝仔」除了是人與神的互動外,知名文化型Youtuber安導(陳柏安)舉例,就像是孩子在學校有任何狀況,一定是找父母親到校處理,「媽祖的母者象徵,某部分反應在你面對『不好』的時候,無法處理的自卑心態。」

至於為何是「母親神」顯著,而非父親?林立青則指出台灣「被殖民」的歷史,台灣人的集體投射。

「試想,在一場戰爭之後,家庭裡的男性強勢角色『父親』,與女性相較柔性弱勢的『母親』,會有什麼樣的改變?」林立青說,台灣經過政治迫害、社會衝突、文化悲情等,父親在家庭裡缺席,被抓走、戰死、戰後恐懼症、囚禁等,母親反而在壓抑之下,保護與頑抗,對生存的妥協,在失衡的家庭關係中透顯出一種「女神的光輝」,從女子,到母親,到祖母,其實「母親神」反映了無奈的心理需求,在無能為力的時代背景下的最有力量的期待與信念。