攝影的快門瞬間,可以是凍結,所以被稱為「定照」(still photography);但「定照」不意味著是永遠不動的「靜照」,能在「定照」中表現動感或再延伸出的時間感,也是攝影上常用的手法。

三十餘年前開始在藏區旅行,或在村寨屋頂或在草原或在山巔,見到或插或繫或綁的藍、白、紅、綠、黃等五色小旗隨風而飄舞,這在原本單調的高原背景中,總是多著顏色而歡喜,但同時竟也油然而生一種心安的感覺。

《華嚴經十回向品》:「菩薩施上妙幢幡,回向云:願一切眾生,常以寶繒,書寫正法,護持諸佛菩薩法藏。」

漢地的經幡是供養佛菩薩的莊嚴具,上面印上經文或佛號,來象徵佛菩薩之威德。但在藏區則又是另一番風華:佛教傳入後,經幡與當地原始的苯教結合,發展出名為「風馬旗」的經幡,藏語稱為隆達,「隆」是藏語的「風」,「達」是藏語的「馬」,故漢譯為「風馬旗」,其幡布上繪有馱運佛法僧三寶的馬,意思是藉由風的力量如同馬匹載運經文送到各地利益眾生。這些方形、條形的大小旗幟被固定在門口、或分綁在繩索、樹枝上,在大地與蒼穹之間飄蕩搖曳,連地接天。

有幾次行經山頂, 被風馬旗吸引而下了車,也模仿藏人順時鐘繞著風馬旗轉了幾圈,聽著旗幟被狂風吹得窸窣作響,索性取出了三角架,用著慢速度,除了用定照來看到風馬旗的飄動,竟也讀到舞動的窸窣聲。

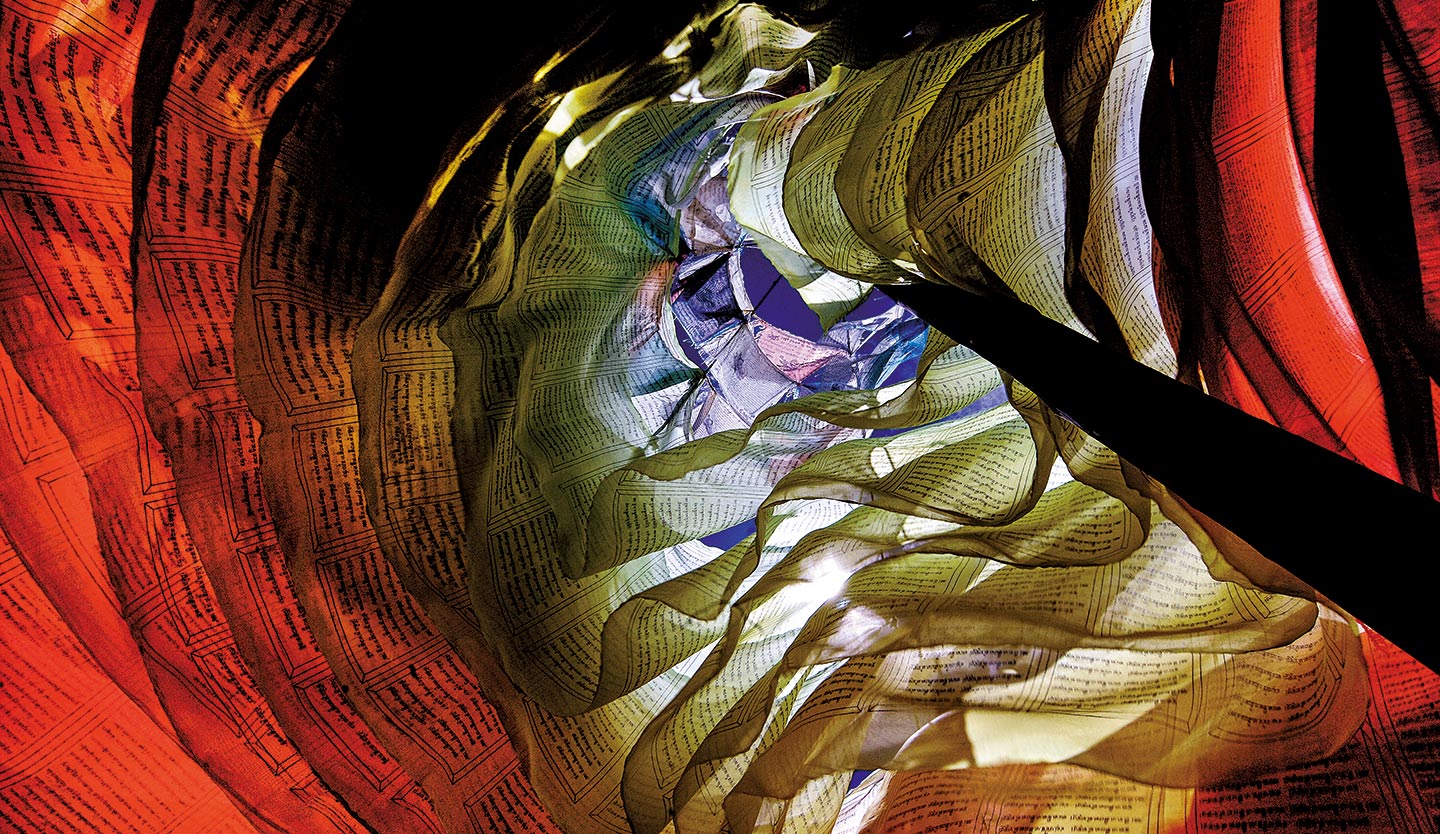

另在神山聖湖、宗教聖地邊的塔型風馬旗,沿中心木柱呈傘狀塔形向四周組掛絲綢風馬經幡、片片重疊而成的撐天大傘般的經幡塔,宛如草原中撐開張張五顏六色的大洋傘。我嘗試以不同的角度來記錄,最後直接躬身進塔中,從中心仰望,陽光穿透,我讀到了炫爛顏色中不停蠕動的經文,我用速度凝結了它,成就了另番風景。

瑪尼堆,藏語稱「朵幫」,是石頭堆之意。在藏區的山間、路口、湖邊、江畔與寺廟都可以看到一座座以石塊和石板壘成的祭壇。藏人在石塊上刻寫藏傳佛教的色彩和內容的佛像與六字真言等,然後堆積成為一道長長的牆垣,這種瑪尼牆藏語稱「綿當」。每逢吉日良辰,人們一邊煨桑,一邊往瑪尼堆上添加石子,並神聖地用額頭碰它,口中默誦祈禱詞,然後丟向石堆。

轉經筒又稱祈禱筒、瑪尼輪,是在藏傳佛教寺院裡或周圍都裝置有一批可依次轉動的經輪。一般用布、綢、緞、牛羊皮包裹,也有用木、銅製成的。其表記刻有嗡瑪尼叭咪吽六字真言,筒內裝滿經典。依據藏傳佛教的教證,凡轉動經筒一回,等於誦讀了一遍內藏經文。值得注意的是,轉經筒一般為順時針方向轉動。藏傳佛教認為,持頌真言愈多,愈表對佛的虔誠,可得脫輪迴之苦。

因此人們除口誦外,還製作瑪尼經筒,藏族人民把經文放在轉經筒裡,每轉動一次就相當於念誦經文一次,表示反覆誦着成百倍千倍的「六字真言」。有人還用水力製作了水轉瑪尼筒,代人念誦「六字真言」,近些年據說也出現了電動轉經筒,我也曾經發想過,在愈來愈普遍的摩托車胎上裝「六字真言」,是不是車禍就可以少些。

要拍攝轉動中的經輪與推轉經輪的信眾,應該是動感的,但寺廟裡的光線可是黝暗,同時中空的木地板,想要架三腳架來慢速度拍攝,但僅要一個走動,地板就會微震,我最後的選擇是僅靠在柱邊,多拍幾張,也希望諸佛能給我一張虔誠的藏民轉經祈福的動態照片,同時轉經筒邊的壁畫可是要清晰的。不過在寺廟內的祈禱可真是有用,在拍完百張的照片裡,終於發現到我想要的。