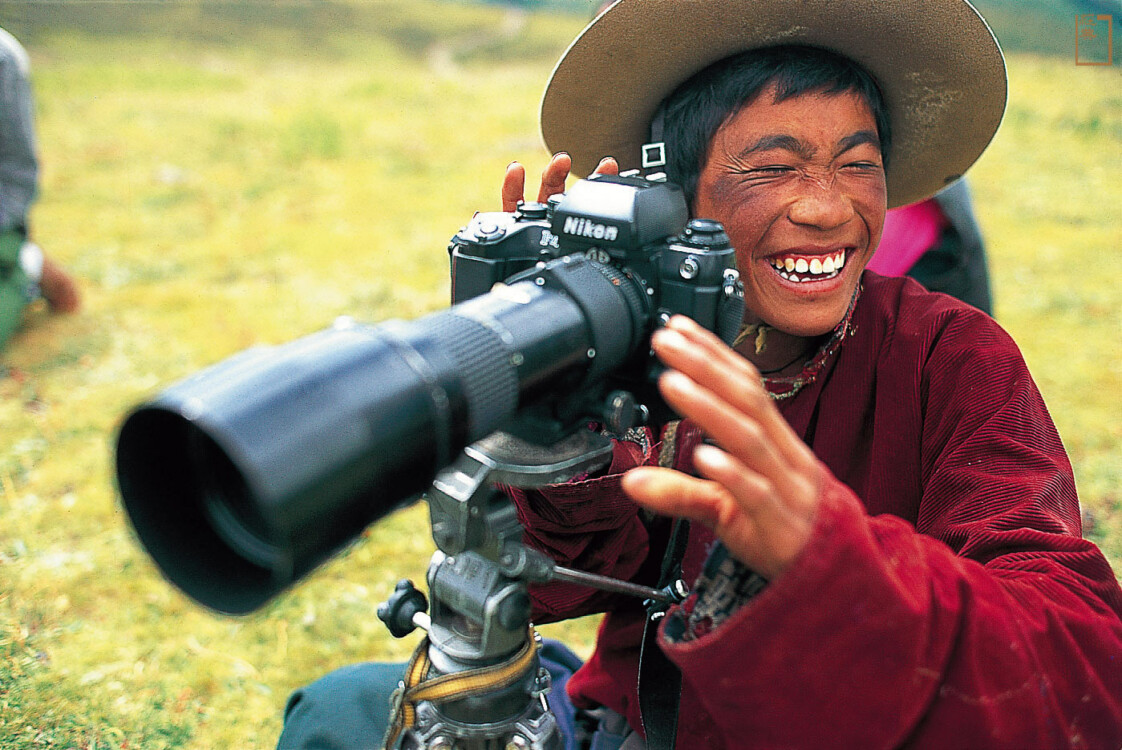

翻過一個山頭,地平線邊聳立著七千五百公尺高的雄偉白色三角型的巨大屏障。「王志宏,你運氣真好,貢嘎山很少以這麼無遮蔽的樣子現身!」我的藏族朋友興奮地對我說。我與他跌坐在草坡上,貪婪地觀賞著,直到最後的一抹餘暉。三十多年前的青藏高原,現代文明仍未積極地侵入,而逐漸鬆脫的竹幕留給青藏高原境外的人更多想像的空間。由於其絕對的地理高度,旅行上的極端不友善,自然與人為的障礙,反倒給我更大的興趣去挑戰。前幾天跟藏族夥伴紮營偏鄉的山谷間,我架起腳架,透過長鏡頭拍攝對面稜線上的放牧少年,隨後將相機給了來營地張望的小伙子。當他透過鏡頭望見他稜線上照顧牲口的母親彷如近在咫尺間,而露出不可思議的表情,那一刻,我找到了工作上的真正意義——我如同一道橋梁,連絡兩造間的已知與未知。將青藏高原外界仍未熟悉的種種,經由我的採擷給了外面的人知,而同時我也醞釀著能為這塊山中子民從外界帶入哪些?而貢嘎山的現形,無啻給了我一張邀請卡!

「我的工作像傘兵一樣,僅不過是手中的相機取代了自動步槍,相同的就是搭著飛機到指派的工作地點,然後拿著相機尋找目標按著快門擊發,工作完成後,再搭機離去。」這是之前無意中讀到一個國際通訊社工作的資深攝影記者所發出的抱怨文或是討拍文。是時我的工作也曾經是如此,一年有很長的時間在國外旅行工作,幾乎所到之處都是新鮮感——從沒到過的第一次經驗。在那段密集的國外旅行,某方面享受到我熱愛攝影的初衷,親臨現場與見證。但幾年過後,不踏實感的累積卻成了愈來愈重的負荷。

大量的旅遊的確是開了眼界也增廣了見聞,但短暫的採訪時間,通常才正要開始了解主題時,就得被迫離去。如此的工作形式,即使順利填滿媒體版面所需的圖片,但自己卻不再是那麼喜歡。我原先充滿憧憬的攝影工作,有如一顆愈吹愈大的氣球,突然被「傘兵式攝影」戳破,看似大量的片片幻燈片累積原來是更巨大的空虛,我的工作——腦海是時閃過了「浮光掠影」這四個字。

於是我改變了工作模式,成為一個自由攝影人,選擇自己所願意投入的主題,開啟了長期觀察的模式。一旦沒了截稿的掣肘,所有的一切都是海闊天空。先前在各國旅行的經驗當成是自己累積的資產,我決定進入青藏高原。

旅行是時成了自主的行動,不用如同之前出發前囫圇吞棗地強迫閱讀大量資料,反而是所有的書籍都多與青藏高原相關,舉凡地理、歷史、種族與宗教,更包含野生動物與植物都是我的涉獵範圍。當時戲稱自己是讀社會大學的青藏高原博士班,而對自己能真正旅行該地觀察與驗證所讀之資料,反而多了一種踏實。

能在這片浩瀚大地上悠遊,我始終覺得是一種福佑,即令每一次的旅行身心總是充滿艱辛與挫折,但這片被大自然恩寵所遺忘的土地,從地上的植被到動物甚至長年居於此的藏民,卻都是見證堅韌生命力的最好場所,我從中汲得更多的療癒。

三十年間數十次的探訪,從原先的陌生到熟稔,某方面將之視為自己的第二故鄉也不為過。單從原本紮營所搭的當地罕見的登山雪地帳,那時是吸引著騎馬前來的藏人,後來則是跨著摩托車的騎士呼嘯而來;原是騎馬或徒步趕牲群,如今騎摩托車吆喝也成了日常;傳統游牧季移時所居住的犛牛毛帳篷,現也逐漸被輕便防水帆布的軍規帳篷所替代,即使不透氣且帳篷內容易泥濘,大家也就視而不見;就連遷移草場搬家一事,往年都是家當捆綁在牛背上,如今也泰半是集體雇車放於卡車上。當然過往的碎石路,如今也被鋪上柏油了。而原本不起眼的小廟,現在則是金頂加持,本是黝暗的大堂,長年的酥油燈滋潤而瀰漫著特有濃郁的酥油味,也有部分趕流行超現實地布上閃閃的霓虹燈裝飾佛龕;早些年算是珍貴的手製風馬旗,如今也因交通方便,百姓也稍微寬裕起來,於是五彩鮮豔的大量廉價俗麗風馬旗從漢地湧入被四處裝飾,倒是為高原添上了不曾見過的景色。

「當外面的世界像火箭般的速度在前進時,僅有我們藏族好像還在原地踏步!」我的活佛朋友羅切佩曾如此地對我訴苦。我很難告知他,外面的世界也並不是那麼美好,進步往往得付出代價。但就在他們也開始被領導「進步」時,數十萬牧民僅領著微薄的輔助,被迫放棄游牧生涯而寓居城市邊緣,面對著宗教與語言與生活習慣都屬弱勢的事實,同時還得周旋於優勢的城市人中如何讓家族重新紮根。

在我造訪他們時,他們總是說起如何懷念草原上家裡犛牛所產的酥油;而曾經是祖先世代所相信的神祇,在被制止後的重新開放,藏民曾是如何的歡欣,寺廟曾是如何的雨後春筍般的蓬勃。但近年來又懾於中共的維穩大檗,僅能逐漸消聲,無奈地收縮於一隅。

總是有些可慶幸的:餓肚子的人應該不多了,不識字的人也少了,野生動物的數目總算是增加了。多年來我卻一直想找到曾經激勵著我進入高原的一段動人文字背後的情境,那是上個世紀義大利藏學者吉塞甫.圖奇所寫的:「他們是唯一我所羡慕的人彷彿是不受限制,安詳而簡單……當他們流浪過這片廣濶的空間,宛若飄盪在穹蒼與大地之間。」三十年的浮光掠影後,雖不曾後悔,也滿懷感激,但我終知曉那可是愈來愈不可能了。