年輕時曾經在海拔四、五千公尺青藏高原上穿梭數個月,當最終要下降至塔里木盆地時,窩在帳篷依著手電筒的筆記裡留下「我極端開始思念起樹木的樣子了。」也許是那番歷練,對我來說樹木就是始終「都會在那裡」,如果需要隨時都可回來的錯覺,難獲取我的青睞。就如同大部份攝影者的相機視窗往往鎖定會動的,諸如人與動物等,因為在動態的不確定性中所捕捉的作品被定格,這才有「決定性瞬間」的感覺。也因為有了想念樹木的念頭,逐漸地在拍攝的題材裡盤據了一小席之地。於是後來在澳洲中部沙漠注意到的小小孤獨灌木,雖仍是顏色光影間的組合,但不能小看這株權木可也是有畫龍點睛的意思。

真正體會到森林的奧祕,則是在台灣的中高海拔山裡,當時隨著淡水河與濁水溪的探源,數度穿梭於海拔兩三千公尺的台灣鐵杉林間,直挺聳立的樹幹,仰頭望著天空幾乎被枝葉所遮蔽;間或山口間的獨立鐵杉因應著風勢而遒勁的成長,除了視覺的滿足外,另一項恩寵——森林的芬多精所帶來清新愉悅的嗅覺,這點照片可是表達不出來的。

當然,想拍樹總得學會辨識,但我不能不說,這方面的學問深奧到我始終是個門外漢,再加上有些聱牙的樹學名,即使是友人教會我如何分辨檜木與扁柏,到進入另一處林子,我仍舊無法辨別出。我對登山頂沒有太高的企圖心,但高山林間游走,可是我最滿足的享受。

年輕時,曾伴著《美國國家地理》雜誌的攝影師喬蒂柯柏拍攝台灣的報導,當我領她走中橫與南橫,她對著山谷裡的雲霧氳氤簡直是著迷了,我只要一停車,大概她就得拍上十卷膠卷,而路上我們停了十數次。最後果不其然,當報導刊出,一張如國畫的山間雲霧照片就在珍貴的台灣專題裡占滿了一整張跨頁。

不曉得從何時開始,我固定的環島旅程總是會選擇台十四甲線為必經之道,其一是三千公尺上的道路,高山草原到植被像極了我熟悉的青藏高原,其二是沿途看山,總是多了一種豪情。於是這幾年因疫情困居台灣,索性每年安排數趟旅行,從高山到海邊或是海邊到高山。

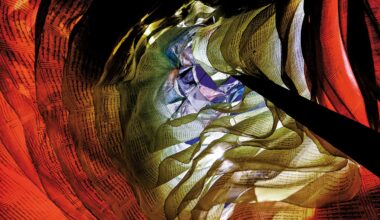

看山當然是行程重點,天氣好時,從松雪樓看奇萊山是奇景;天氣不好時,那更是驚奇萬分:一會兒前途迷藐,一會兒雲破山出,隨著雲霧的散聚,原先固定的景緻多了大自然的遮掩也就更令人期待,原本台八線上隔著立霧溪谷望過的立霧主山,瞬息萬變間就可出現宛如山水潑墨的景象。

看山似乎得有雲才行,從磅礡的中央山脈到墾丁孤起的海拔三百餘公尺的大尖山,那個傍晚,我看到大尖山前的雲,好像一尾矯健的馬林魚,大尖山猶如水中的暗礁,於是

天空與緊鄰的大海界限就更瞹眛不清了!

這些林間山雲的體會,照片雖僅能留存現場的某些氛圍,但仍是回憶滿滿的超連結。