「捕獲野生XXX」,現實成了自媒體上的炫耀文,直如狗仔隊「Paparazzi」的行為,可能因為「野生」會聯想到野生動物,覺得稀有該受保護而忘了那種侵犯隱私的唐突冒犯,反而可以被原諒的意思。

但這裡的「捕獲野生」,可真的是我的野生動物拍攝。在四十年來的攝影經驗中,拍野生動物雖算是最艱辛與困難的體力活,尤其在青藏高原上,人的行動都是困難,遑論扛著望遠鏡頭與大型腳架拍攝;但也因為動機與目標單純,在野外中藉由眼睛不停地訓練搜尋,同時讓手中相機能機靈反應,如此培養出直覺,我想好的獵人應當就是如此。

設定出書標的為青藏高原紀錄時,原先野生動物拍攝僅是順帶(如果運氣好能拍幾張青藏高原的特有種放在書中的企圖而已),就跟當時知道瀕危的黑頸鶴是如何的稀有,尤其夏天分散在廣大的青藏高原草原,想一睹芳蹤可是非常困難,更遑論能拍到照片。草原可說是一望無際,容易發現目標,但也沒有任何遮蔽物,目標也容易發現你。年輕時吃了許多次黑頸鶴的苦頭,幾回下車徒步追蹤,或蹲走甚至匍匐前進,等到拿相機準備瞄準,牠老兄二話不說,拍拍翅膀飛走了。當時中國地區對槍枝的管制不是太嚴,藏區傳統上槍枝更是普遍,野生動物可分不清善意的拍照與奪命的打獵。世代傳承,牠們對停下的小汽車有非常戒慎的態度。隨後我觀察到牠們對騎著馬的藏族牧民比較友善,藏族人對黑頸鶴是友善與尊敬的,他們認為是格薩爾王的馬官轉世,斷斷不可能攻擊牠。最終我在路邊攔下了騎馬的牧民,付了十元人民幣租馬追鶴,果然可靠近到三十公尺的距離,總算才成功拍到了照片。

雖然多年來拍攝了許多黑頸鶴的照片,但最壯觀的還是在牠們冬天的群集地之一——貴州的巢海黑頸鶴保護區,海拔兩千公尺的高度也合宜,僅要鏡頭夠長,守的時間夠久,拍到好照片並不是那麼困難。但真正想看鶴,日本北海道釧路的丹頂鶴保護區,曾在瀕危的因素考量下,將部分原本從北海道到中國東北的季移候鳥,使用人為的強力餵食下終成了北海道境內的留鳥了,當然造就了一個相對宜人的觀鳥現場,但可少了重要的野外冒險的情境,滋味就大大不同。

我在可可西里認識的藏族牧民,曾說有時野犛牛會下山找家犛牛交配,混種的下代犛牛體型也就較為碩大。野犛牛通常分布在人跡罕至的羌塘與可可西里區,所以拍到清晰的野犛牛照片,當然也成了我的目標之一。但真正能貼近野犛牛是在一九九三年,當我們一行進入青藏高原北緣的阿爾金山保護區時,這種重達兩噸的野犛牛,可不像家犛牛般溫馴,尤其是爭王座失敗被逐出團體的公犛牛,脾氣更是難捉摸。當地管理人員再三告誡我們,野犛牛頂翻車子再踩個稀爛是曾發生過的事。我當時是駕著手排越野車緩慢靠近,也許在無意間超過了牠的容忍警戒線,原本僅是豎起尾巴的警告,接下來是前蹄刨地搖頭晃腦,突然向我衝來,我慌忙中按了幾張快門(結果失焦與曝光過度,也讓我慶幸我不是新聞攝影記者),然後想開車逃離,結果當下愈是慌亂,車子的一檔竟然打不進去,勉強滑入三檔慢慢起步,眼看犛牛幾乎要衝撞到我了,僅能用無線電大聲呼救,終於同伴的車子即時插入牛、我兩造間,瞬間轉移野犛牛追擊目標,突然有種死裡逃生的感覺,當下同伴竟也留下我被野犛牛追擊的驚險紀錄。

也不是拍攝野生動物都是這麼難駕馭的,有回艱辛地從怒江源頭返回,也因為大風雪後的晴天,溫度驟升,草原因為溶雪的浸潤成了泥沼一片,特別容易陷車,我們一路走走停停,某回好不容易將車子拖出爛泥中,盼得休息一下,突然發現五十公尺外,有個不尋常的土堆,再細看原來是高原兔,我原先還拿著望遠鏡頭拍攝,然後慢慢趨前,結果牠仍然不動,等到我蹲在牠面前用廣角鏡拍,牠仍是如如不動。我推測應是車隊突然陷車而停住不動,牠無處可逃,索性扮成石頭,這應是我貼近野生動物拍攝的一次了。

另外在菲律賓保和島上的眼鏡猴(跗猴)拍攝也算是最容易的經驗了,當然身處保護區裡尋找如拳頭大小的最古老哺乳動物本就不是難事,僅要樹旁站著保護區的工作人員,當可就知道樹上肯定有眼鏡猴。況且白天的牠們都是睡眠為主,真正稱得上困難的,反而是要從拿著手機拍攝的遊客群中,尋得一個最好的拍攝角度。

我的野生動物拍攝實際是啟蒙於一九九○年的南極之行,企鵝、海豹與少數的雪海燕與賊鷗等鳥類,野生動物在當地基本上如寵物般不畏人,僅要克服交通與氣候問題,一旦到得了當地,攝影幾乎可說予取予求。我從來沒把拍攝野生動物當成是攝影的目的,最主要是台灣島上真正能拍的野生動物種類不多,我們沒像坦尚尼亞的塞倫蓋提國家公園有的是成群大型動物,當然鳥類除外。

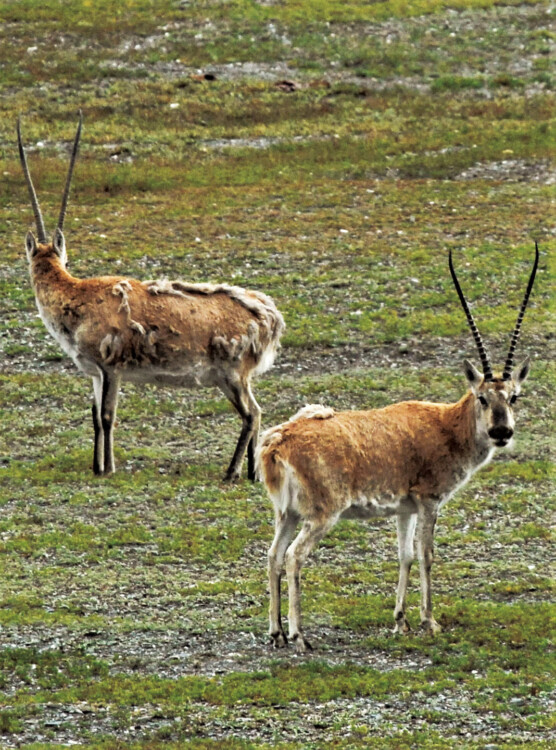

我初訪青藏高原,當時幾乎人手一槍,而藏人在大型節慶裡才穿著的氆氌袍,邊上總是滾著豹皮、狐狸皮與水獺皮等炫富穿著,可想而知大型野生動物也是不容易得見。如真想見到藏羚羊、藏原羚與藏野驢與野犛牛等,非得進到羌塘與阿爾金山保護區等幾乎無人煙地帶才可尋見。早年聽著曾為獵人的老藏族說為了打黃羊(藏原羚)而上山幾天,獵獲後又如何將牠扛返家中的故事,當年打獵也確是家中的重要經濟與蛋白質獲取的來源。

剛進高原時曾受邀入山打獵,當時拿著步槍瞄準一群盤在樹上的藏馬雞,卻如何也扣不下扳機,自知不是獵人的命,按相機的快門可相對輕鬆許多。但自從上世紀九○年代中期,開始強迫藏人上交槍枝後,再加上環保意識的推廣與嚴刑重罰,例如往年使用藏羚羊絨毛所編織的「沙圖什」又稱「羊絨之王」,我在九○年代初期探得一張藏羚羊皮,在拉薩為三百人民幣,轉到尼泊爾可售六百人民幣,而織好的沙圖什則為八千美金一條。最終拜國際間的杯葛與禁售沙圖什禁令嚴格實施後,藏羚羊的生機終能重現。而交通頻繁的青藏公路沿線過往難得一見的藏羚羊、野犛牛大型野生動物又開始現蹤。過往野生動物的行為,從路上車輛急停、野生動物旋即逃離,逐漸地轉成車輛急停、野生動物保持警戒,除非下車,牠們也不會輕易離去。到現在,反而是每年總有幾起無知的觀光客被野犛牛頂撞的傷亡事件發生。

我的夥伴歷年來都稱藏原羚為「白屁股」:多疑而敏捷的身手,僅要風吹草動,拔腿就跑,通常只能看得到牠離去臀部的圓型白斑。時至今日在可可西里的公路邊,無憂的藏原羚可維持跟人類三十公尺的距離,我總是會先停下車,再試著從窗口伸出相機,這時的望達鏡頭也不會再嚇著牠們,從相機鏡頭中的觀察,這些藏原羚還真是俊俏可愛,我終才發現牠們有著迷人的長睫毛。

與這些珍稀野生動物的對應經驗總是歷歷在目,羌塘草原上成群奔馳的藏野驢總是嘗試成群橫切過我們急駛中的車頭,然後停在百公尺外趾高氣昂地耀武揚威。也曾看到一頭狼,鬼鬼祟祟地看著前方的藏原羚,但又擔心在旁觀察的我們,如此左顧右盼,最終驚動了藏原羚群,牠徒勞無功終倖倖然離去。剛上高原時,總納悶高原的鷹群不多,後來才發現彝族的貴族有用鷹腳來當酒杯的風俗,俗稱鷹爪杯,而緊臨彝族地區的川西高原鷹群稀少,就有了解答。

而近年來高原的鼠害加劇,於是自然生態的防止方法就是讓鷹群數量增加,有些地方甚至主動搭上了鷹架,讓鷹隼們多了獵鼠時的守望站。至於普遍的禿鷲群,我至今仍不解平時不群聚的牠們,如何能在短時間內因為發現腐肉而群聚?是因在高空盤旋能發現同伴的動態,亦或是牠們會以叫聲來回應彼此?我在青海的夏日寺,親眼見到喇嘛們吹口哨呼喚著禿鷲,才一會兒功夫就有四十餘頭禿鷲落地,牠們能與熟悉的喇嘛親密互動,彷如寵物般,別忘了牠們有著巨爪與巨喙翼展長二公尺餘。

曾幾何時在青藏高原的旅行,看野生動物竟也成了重要目的之一。也許對比自身城市裡的擁擠忙碌,能有機會站上人煙罕至的高原,本就是一種福分;如果能再觀察另些物種的種種,除了自身療癒外,更能體會出大自然的神奇。

除了抱怨在四、五千公尺的高度上,還得背上沉重的相機、長鏡頭與腳架。我仍慶幸用的是相機快門留下這一切紀錄,並能與您們分享。