我著迷於亞洲的河流已有數十載,這幾年我探尋了眾多位於中國境內的河川源頭。大抵上,這些河最終都注入東海,一如長江以及黃河,或是穿過南亞或東南亞,像是湄公河、薩爾溫江、伊洛瓦底江、雅魯藏布江。所有這些泱泱大河,我和我的夥伴都已完成溯源,找到其最初發源的細流。

而這一次,我終於有機會走訪鄂畢河系之源──額爾濟斯河(Irtysh River)。鄂畢河系起源自阿勒泰山脈(Altay Mountains),一路流經新疆北部、哈薩克、西伯利亞,然後注入北冰洋的喀拉海(Kara Sea)。總長五千多公里的綿長河系,使鄂畢河成為世界第七長河川,而很湊巧,它也是我溯源生涯中的第七條河川。

世居額爾濟斯河發源地的哈薩克族人,稱其為庫伊爾特河或亞爾七喜河。作為一條流經多個民族居住地或國家的河流,額爾濟斯河名稱更迭的頻率比換季還勤。我開了整整三週的車,從中國東南方的珠江三角洲,一路長駛向中國最西北端,車程距離幾乎可比擬鄂畢河系自源頭流向河口長達五千四百一十公里的旅程。因疫情之故,抵達中國的頭三週必須先在飯店隔離,讓我的這趟溯源之旅彷彿延長了數月之久。然而,終得如願踏上那遠方淨土的喜悅,令我覺得花費的所有時間都值得了。

從祕密礦場到地質公園

初雯是我們中國探險學會(CERS)的首位獲選支持的年輕學者,她研究野生動物,是名博士候選人,也是動物救護專家。這趟旅程多虧有初雯的居中聯繫及協助,我們才有辦法駕駛我們的露營車,深入新疆可可托海的人間仙境。一般來說,現今劃設為可可托海世界地質公園(Keketuohai UNESCO Global Geopark)的這處冰河谷地帶,是禁止任何車輛進入的,唯有那些固定於夏季來到此地暫居放牧的哈薩克牧民不在此限。

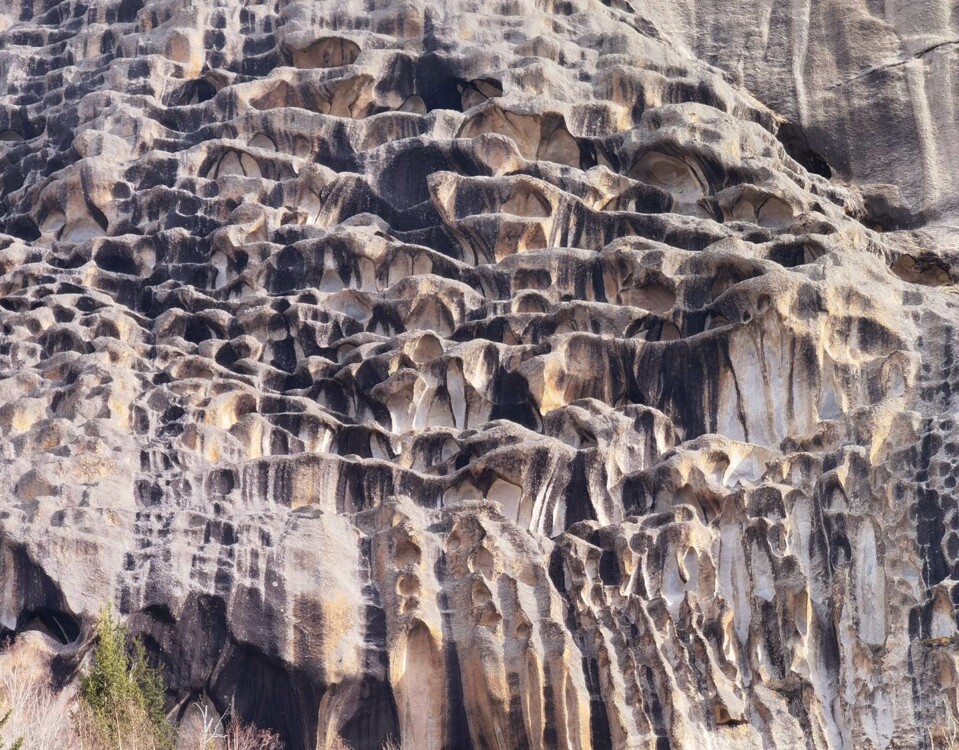

可可托海這個名字暗示海洋或湖泊的存在,但究其哈薩克名「可可托凱」(Koktokay)原意,實則指的是藍綠色森林。可可托海也被稱為「中國的優勝美地」(Yosemite,即美國優勝美地國家公園),擁有許多花崗岩巨石及古地塊,其中一些岩石拔升數百公尺高,造就各種樣貌的山峰,有的呈圓頂狀,有的尖聳陡峭。在該處的一百零八座山峰中,一座從谷底伸向天際達三百八十五公尺高的神鐘山(Sacred Bell Dome),仿如優勝美地酋長岩(El Capitan,約一千一百公尺高)的低矮版,相傳到此一遊,便能夠永保安康。額爾濟斯河鑲嵌於山峰間,蜿蜒流過位於峽谷深處的草原谷地。這些經冰河長時間切割形成的山丘與谷地交錯的獨特地景,成為當初設置地質公園的基礎。

二○一○年,中國政府鑑於可可托海的地質特色,以及其作為孕育生物多樣性之重要河川的發源地,向聯合國教科文組織(UNESCO)提出申請,希望將該地區列為世界遺產地(World Heritage Site),然而至今尚未獲得正式認定。對比於可可托海當前正努力尋求國際認可的現況,在大約七十年前至一九九○年代晚期,它仍被中國政府視為一首要軍事機密重地。

「可可托海三號礦坑」曾被公認為全世界最大的偉晶岩脈露天礦場,其所開採的礦石蘊含八十六種礦物(目前已知的礦物種類約一百四十種),占了化學元素週期表整整一半以上,包含當中最稀有且具放射性的珍貴礦物。光是在一九六○年代由此處開採的礦石,便足以用來償還中國積欠蘇聯的近半數債務。此外,這些礦石也成為中國發展核武及太空計畫的重要原料來源;這類計畫是中國對外維持主權的重要國防策略,用以嚇阻其他國際強權的欺侮或進犯。

今天,可可托海三號礦坑已開放遊客觀覽,沿著礦坑陡峻邊坡二.五公里長的人行走道迴旋而下,便可直探兩百公尺深的坑洞底部。有些人視其為地質界的「麥加」,一生必得朝聖一次。我們在那兒逗留了一會,再接著到附近的地質陳列館參觀,該棟建築物於一九四○年代中蘇關係仍良好的時期,曾作為中蘇工作者同盟(Soviet-Sino Workers Association)的基地,當時兩國的科學家、採礦專家及礦工時常聚集在一塊兒討論採礦工事。