「街頭」攝影(Street Photography)是相對建築、風景與影棚內攝影的另一種型式,但也不相同於報導或紀實、肖像攝影等有特殊目的拍攝。如果以寫作來比喻,當然就不屬於大部頭故事與報導文學的撰寫,更不是有系統的論文,也不像新詩的浪漫,甚或散文的抒情;硬要比喻,那其實會像是靈光乍現的佳句,或一段的珠璣。僅不過是得藉由漫遊式的街頭遊走(街頭的定義也是相對室內而言,可泛指大自然間)然後依顏色、光線、構圖與手中的攝影器材組合,嘗試在平凡日常中擷取不平凡。

專業攝影師的養成教育中,街頭攝影絕對是其汲取養份的重要來源。在變化的動態環境拍照捕捉,嘗試用影像來表達自己的獨特觀察,除了得嫺熟專業的攝影知識與技巧外,與人的互動就更加重要,況且人通常是街頭攝影的要角,先得具足把相機對上陌生人拍攝的勇氣,而其間奧妙萬千,白眼怒罵等小挫折常見,雖不是容易,但相對也樂趣十足。

街頭攝影的蓬勃也應是隨著相機製造技術的進步而躍為攝影創作的主流之一。從大學時代開始,我的書包裡不見得有教科書,但一定都有相機與幾個鏡頭與底片,而這個習慣一直延續到工作時,即使不用外出拍照,即使是鎮日會議,總還是帶著相機,直到年紀已大,重量的考量再加上手機的拍照功能也堪用,終才不捨地拿出。有隨身的相機,才有培養「攝影眼」的機會。有一說攝影眼是攝影者理解「眼見」和「照片」的差異,為了克服這些難題在腦中形成虛擬影像,如此培養「預視」能力,才能眼之所見即相片之所得;有人說攝影眼是具備於敏銳的「觀察」力,在同個場景中有自己詮釋的方式,即是可拍之處的觀察力。

於是,就算是每日經過的街頭,因為人會動,因為有陰晴光線變化,無時無刻總會有些不一樣。比方說,難得的人行道上的人孔蓋打開了,好奇地向下探了一下,原來是三位管線維修人員,形成三角形,中央掛了黃色的工作燈。盤算了一下,旋即準備好相機,換上廣角鏡頭,底片時代仍得迅速換裝高感度膠卷,抓好距離(那時沒所謂自動對焦),設定好光圈速度,然後出其不意,探入洞中連拍幾張,旋即撤退。同時也算準了他們絕對來不及爬出來制止,就讓咒罵聲留在涵洞中即可(當年不作興肖像權)。以前拍照成果當下總是未知,得等到底片沖洗出來才揭曉,這種不確定性時間可長可短,端看何時可送洗底片。總得等到照片沖洗出來,直到確定焦距準確、光圈合宜、構圖嚴謹,累積的創作滿足感瞬間終才爆表,往往因為拍多而忘記,但結果揭曉,彷彿中了樂透的額外驚喜。

街頭攝影的抓拍,儘量讓被攝者不知道相機的存在,如此才能得到所謂的自然無介入的照片。但自然的照片可不能平淡無奇,所以掌握預視中的關鍵要素,並能順利拍下,就考驗攝影者的觀察力了。

從緊閉的窗戶外拍一位身著藏紅色僧袍的抱頭沉思僧人,與左邊天上飄盪的紅色童裝後連結右邊紅色的機車油箱,陰影下的人臉與背景的藍天白雲與積雪山頭,這張青藏高原中午時分的照片,能嗅出當地的氛圍,被攝者也全然不知相機的存在;但另張熱鬧的拉薩八廓街頭則是相反的例子。一位可愛的小女孩意識到相機的拍攝,調皮地拿起手中的透明水瓶反照回去。背後的巨型牙齒招牌原本是我預視中的主角,但小女孩的動作反出乎預料,但也讓這張照片多了一些童趣。

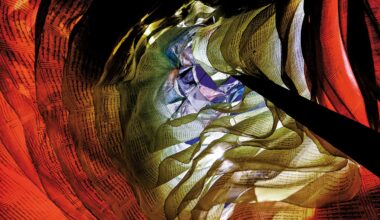

另外,如果沒有任何嚴肅的工作前提,譬如身兼雜誌報導使命桎梏(有限的時間僅能關注在報導的相關主題),那對我來說可是海闊天空,舉凡環境出現的色塊、有趣的線條都可成為拍照的對象:曾經無意間參與了一場青藏高原的鄉間法會,原先吸引我注意的是廣場上遮陽用的大片紅黃碎花布棚,隨後看到載著格魯派(黃派)特有的橘黃卓孜瑪僧帽與身上穿著藏紅色的僧袍喇嘛出現,就直覺地想著何種角度會讓兩者搭配得更合宜,所以最終雞冠形式的帽子、僧袍與遮陽布,就成了照片中的主角了。

除此之外,透過鏡頭的裁切,被攝主題的組合排列,也可記錄出新氛圍:南國小島的晨間海邊,清晨載著觀光客競相喧囂追逐海中的瓶頸海豚群的螃蟹船已停泊於岸邊,而遠方的漂浮充氣水上樂園仍未開張,居中的是拉著小艇準備上岸的船夫。照片有近中遠三個層次的主題,平靜如鏡的海邊,因如此的組合多了一種超現實的感覺。

相機的進步也讓街頭攝影更加容易起來,主要是不再受限於底片的ISO。過去總要準備三種不同感度的底片以因應不同光線的場景,所以兩台機身兩種不同感光度底片是我相機袋裡的基本裝備。但現在僅一部就能搞定,當然少了一項得擔心的事情是件好事。但我想對攝影者的最大福音應是隨拍隨看,拍不好就直到拍好。過去是快門按下,結果聽天;現在則是快門按下,馬上看結果。如要硬挑毛病,就是少了過去的乾淨俐落,多了一種拖拖拉拉。當然,一張記憶卡,抵得上數百到數千卷的底片容量。不過,攝影者多得再帶上一台筆記電腦。過去因為底片算是貴的資材,所以按快門總是相對謹慎節制,但現在則是如同機槍式的狂掃,求多求有求好,於是耗在電腦前選圖與修圖的時間,可能超過拍照的時間。當然,對潮溼的台灣環境來說,還有不得不稱讚的好處,就是底片不會因為儲存不當變質或發霉。但儲存底片的硬碟可要如同狡兔一樣,至少有三個不同地點的備份,否則如同《經典》的某位前攝影同仁因為硬碟突然故障,將他多年的拍照成果瞬間成為夢幻泡影,永遠消失在虛空中,那時我仍慶幸至少有著發霉的底片,可耐心在電腦前慢慢去斑。