非假日的早晨,一輛滿載登山客的公車自台北市中心一路向北馳騁,悠悠哉哉上了仰德大道,蜿蜒繚繞中進入陽明山國家公園,小油坑、大油坑、後山、金山……遊人們陸續下車,從不同的步道往陽明群山登高而去。

無論選擇哪條路線,上到稜線後視野一轉開闊,舊稱「草山」的陽明山,在此露出本色——自山徑兩旁延展至遼闊谷地的,是一望無盡正值花期的芒草盛景。站在擎天崗草原上,午後冬陽映照出遠山近處金黃絢爛的芒花,專為賞芒而來的人們,拿著相機心滿意足地捕捉這片秋冬才得享有的景緻。

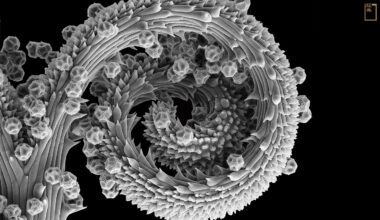

賞芒並非陽明山的專利。每年九月時序入秋後一路到隔年一月,台灣各地陸續迎來芒花期,河濱、海口、淺山丘陵,乃至中高海拔山林,都能看見芒花蓬鬆搖曳的身影,有的一片白茫茫、有的微帶紅褐、有的遍野赤金,這些生長在不同環境的芒花,雖然都歸類在「芒屬」,名稱形態其實各個不一樣:白背芒、高山芒、台灣芒、五節芒……再加上同科不同屬的「遠親」蘆葦、蘆竹、甜根子草,遠遠望去無甚差別,都是一支莖稈末梢爆出一把花穗,教人落入「芒花令人茫」的困境中。

現在人們普遍對不同品種的芒花患有植物盲,要不是近年賞芒花成為觀光訴求,隨處可見的芒草根本形同雜草。但從前的人看芒草可不一樣,即使不具備植物分類學知識,照樣對不同芒草的差異一清二楚,因為幾百年來,台灣人的生活日常曾經不能沒有芒。

一把掃帚的生活style

「以前這裡芒草很多,這幾年因為火燒山少了,加上造林補助,芒草就越來越少,」站在桃園著名的郊山虎頭山上,工藝師孫業琪指著林口台地和虎頭山之間被稱為「楓樹坑」的低坳谷地,描述昔時滿山遍野盡是芒草的景象。

兩百多年前,漢人初來此地屯墾,放眼望去是無邊無際的芒草林。芒草葉緣布滿小鋸齒,步入其中想毫髮無傷幾乎不可能,處處有芒草傷人如虎的桃園,起初就叫「虎茅莊」。

從小家住桃園的孫業琪記得,虎頭山幾個固定地點每年都會傳出火燒山消息,山林有火聽來是災,災後現場卻是芒草生長繁殖的最佳環境。作為禾本科的芒草首先攻城掠地,植被改良土壤後,次生林或人類栽種的短期作物跟著進來,前芒蓄肥、後植享用。

孫業琪也是從芒草獲取眾多妙處的一員。就讀嘉義農專、中興大學昆蟲系的他,身兼農藝、園藝、植物種植與應用等專長,除了在桃園開設「牧野荒耕山林學校」、「遊玩生活工藝成長團」外,也常南來北往教授植物纖維編織和吃穿用住等植物應用課程,是台灣重要的植物工藝傳習業師。累積大量植物應用智慧的他,啟蒙不在學校,而是他的母系家族所在——台南六重溪大武壠部落。

「外公是我植物纖維的啟蒙者」,孫業琪說,阿公最擅長編製的芒草掃帚更象徵他終生貫徹的工藝精神,「阿公曾對我說,要做支好掃把,就要觀察芒草吐穗的時間。要知道雨水是否充足,就要看芒草花叢的變化。要看一個人做事的態度,就要看他使用芒草掃把的方法。芒草所牽動的,是我一輩子的工藝哲學。」

民國元年出生的阿公在九十二歲時過世,但他民國七十一年製作的一把芒草掃帚,至今孫業琪仍妥善收藏使用。芒草掃帚竟可用四十年?孫業琪一臉理所當然,他們家族的工藝傳習以芒草掃把起家,曾說過「一個成年男子至少要懂得二百種植物用途」的阿公,對竹製品、竹材架屋、蓋灶、祭儀器具等製作工事無不嫻熟,從小跟著阿公起居生活的孫業琪在耳濡目染之下,不只熟悉工藝品的製作,更能從野地芒草的開花密度、結穗位置等生長的樣態,預測一整年的乾旱、雨水、颱風,乃至環境與人事的吉凶。

「這裡的芒草前陣子都沒開花,最近連續下雨後齊開了,幾乎每株都結花穗且在很短時間內抽穗,這表示今年冬天會又溼又冷,冷空氣很快就會下來,所以它們要趕快完成繁衍,」孫業琪領我們走到山稜的迎風面,摘取幾根被風吹彎莖稈、剛抽出紅色花穗的芒草,「製作掃帚的芒草一定要趁早上採集,因為花穗剛抽出吐紅,還不會變成白色毛絮散開,要是用中午後變白的芒草做,掃把很容易斷掉。」

「迎風面的芒草比背風面的好,因為常受風,莖稈比較硬也比較有彈性,」接著把採下的芒草平鋪在地上,強調曝曬時不可像乾燥花那樣倒吊,因為禾本科植物的營養會跑進花穗,如此一來做成的掃把也不會耐用。

孫業琪說,芒在台灣常民生活的運用層面和歷史廣泛也久遠,五節芒、白背芒在不同的族群中都是普遍的應用植物,可用來觀測天候及物候、祭祀避邪、製作生活器具、童玩、建築材料、防風隔籬、農作漁獵設施,還能作為料理食材。

曾經與人類關係如此密切,如今卻只是季節性的觀賞對象,孫業琪說,歸根究柢,是我們選擇的生活方式願意容納多少與植物共處的空間?

多年來跟孫業琪學習植物應用和工藝的學生為數眾多,不少學生也成了工藝老師或技藝保存者,但孫業琪始終有感於植物應用工藝逐漸被主流化約成殿堂之上的美學,無法走回民間,成為日常生活的一部分,就像他平素用芒草掃帚、拿竹編魚簍上市場買海鮮、或是拿老匠師製作的竹藤器皿盛裝蔬果,卻每每被人稱為「生活於工藝中」,言下之意,兩者本河漢分明,「但工藝是什麼?目的就是要用,要解決人的生活需求,因為解決問題,才會製作器具。」倘若學生來上課,學做一把掃帚卻視為工藝品而束之高閣,莫說芒草,種種前人與植物累積的共生關係與智慧,又有多少能在我們的日常生活中繼續留存、繁衍新意?